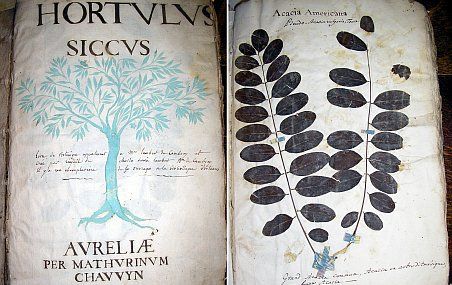

Le plus vieux spécimen d'herbier du robinier pseudo-acacia en France. Source: Chauvin, Mathurin, Hortus siccus, Orléans, 1655. Muséum national d'histoire naturelle, Paris.

«Nous avons, ensemble, consacré environ trois ans à la réalisation de ce livre, explique Jacques Mathieu. Cet ouvrage, qui couvre la période de l'an 1000 à 1670, est unique en son genre. Il est à la fois très scientifique et très grand public. Et il montre clairement la contribution du Nouveau Monde à la botanique naissante en Europe.»

Ce livre de bonne dimension fait près de 300 pages. Il se subdivise en 25 chapitres. Son contenu foisonne d'informations historiques et scientifiques. D'un chapitre à l'autre, les auteurs abordent une diversité de thèmes. Le savoir botanique européen de 1535 à 1760 en est un. Les traces de plantes européennes laissées après une tentative de colonisation près de Québec entre 1541 et 1543 en sont un autre. Le chapitre sur la connaissance des plantes par les Amérindiens et la perception des Européens se conclut par cette constatation. Dans le contexte de la colonisation, plusieurs plantes européennes se sont répandues en Amérique du Nord. En revanche, seules trois espèces canadiennes ont trouvé prise en sol européen: l'asclépiade commune, le robinier faux-acacia et la vergerette du Canada.

La mise en page est rehaussée de nombreuses illustrations détaillées de plantes réalisées aux 17e et 18e siècles. Plusieurs encarts, au contenu original et parfois surprenant, viennent dynamiser la lecture. L'un d'eux traite de la famille iroquoise dite de la pomme de terre. Un autre situe les plantes dans le réseau international des Jésuites. Un troisième se penche sur le bois blanc de la grange de Lambert Closse. Ce marchand et courageux sergent-major de la garnison de Ville-Marie, premier nom de Montréal, est mort en défendant sa bourgade en 1662.

Jacques Mathieu rappelle que le 17e siècle voit la naissance de la botanique comme science en Europe. «Jusque-là, dit-il, les plantes ne servaient qu'à confectionner des médicaments. Au début du siècle, on commence à faire de l'expérimentation sur le terrain. On mâche, on goûte, on respire, on distille, la fleur comme la feuille et le fruit. On commence à faire la description des plantes, on jette les bases d'une sorte d'inventaire. Avant 1620, on connaissait environ 2 300 espèces. Quelques années plus tard, le nombre était monté à 6 000.»

Au fil des pages, le lecteur apprendra que Jacques Cartier mentionne, dans ses récits de voyages, une cinquantaine de noms de plantes, dont le maïs, le tabac et l'annedda. Ce conifère aurait fourni un remède miraculeux contre le scorbut. En 1614, la première illustration d'une fleur canadienne, le lis du Canada, paraît dans un florilège publié en Allemagne. Le récollet Gabriel Sagard séjourne en Nouvelle-France de 1623 à 1624. L'un des premiers, il mentionne dans ses écrits le transport en France de deux «fleurs rares», la lobélie cardinale et une espèce de lis. En 1635-1636, le médecin parisien Jacques Cornuti publie la première flore illustrée de l'Amérique du Nord. Il y décrit une quarantaine d'espèces nord-américaines, dont 20 portent un nom canadien. Enfin, le jésuite Louis Nicolas rédige deux manuscrits sur l'histoire naturelle de l'Est de l'Amérique du Nord, à la suite de son séjour en Nouvelle-France entre 1664 et 1675. Il énumère environ 225 espèces végétales indigènes ou introduites. Il est le premier à mentionner la présence en Nouvelle-France d'une quarantaine d'espèces européennes, entre autres, le pissenlit et le millepertuis commun.

Jacques Mathieu, Alain Asselin et Jacques Cayouette ont pratiquement terminé la rédaction d'un second tome sur les histoires des plantes du Canada. Le nouvel ouvrage couvrira la période comprise entre 1670 et 1758, soit jusqu'à la fin du régime français. Ce livre présentera d'autres découvertes de plantes et de leurs usages, ainsi que leur diversité, leurs qualités et les bienfaits que l'humain a su en tirer. De nouveaux personnages entreront en scène, dont Joseph-François Lafitau, Pehr Kalm et Charles Linné. Jacques Mathieu insiste sur Michel Sarrazin. «Sarrazin, souligne-t-il, fut le plus important des botanistes de la Nouvelle-France, notamment par le nombre de plants qu'il a envoyés en Europe.»