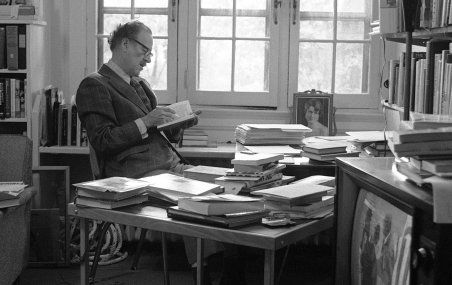

Marshall McLuhan chez lui, à Toronto, en 1972, entouré de livres et d'un téléviseur allumé.

— CP Robert Fleming

«Cet "homme de l'imprimé", comme il aimait se définir, a démontré une acuité étonnante, affirme le professeur Jean Mercier, du Département de science politique. Dès les années 1960, il imaginait les contours d'Internet et de Google. Il voyait la télévision comme une technologie très importante qui allait se métamorphoser et s'unir à d'autres technologies de l'information et de la communication.»

Ce soir, le jeudi 10 avril, à compter de 19h, le professeur Mercier donnera une conférence à la bibliothèque Gabrielle-Roy sur le thème «Le 21e siècle selon Marshall McLuhan: entre imaginaire et réalité». Cette présentation s'inscrit dans les Rencontres du numérique de l'Institut Technologies de l'information et Sociétés.

Selon lui, le fameux théoricien des communications avait vu juste. «Le monde d'aujourd'hui est intimement interconnecté, explique Jean Mercier. Comme dans un village, on se rapproche les uns des autres grâce à ces images électroniques qui nous arrivent de partout de façon instantanée et qui nous font voir notamment les tensions et les conflits. Les rapprochements entre le monde et notre quotidien sont vécus de façon intense.»

Pour McLuhan, l'important n'était pas le contenu véhiculé par un média, presse écrite comme télévision, radio comme cinéma, mais plutôt comment un média véhicule et façonne son contenu. Il affirmait que les médias transforment notre façon de percevoir les messages et qu'ils influencent l'humain autant sinon plus que le contenu lui-même.

«On attache beaucoup d'importance au contenu d'un message, souligne Jean Mercier. Mais, derrière, il y a le médium sous la forme d'une lettre, de paroles, d'Internet qui joue sur notre inconscient, qui le conditionne.»

Les médias modernes, McLuhan les classait en médias «chauds» ou «froids». La presse écrite appartient à la première catégorie, le téléphone, à la seconde. Les médias chauds transmettent un flux important d'information. Ils sont complets en eux-mêmes. En comparaison, les médias froids demandent à l'individu de compléter l'information pour comprendre le message qui lui est transmis. C'est le cas d'une conversation téléphonique alors que la personne ne voit pas son interlocuteur.

Jean Mercier a connu Marshall McLuhan durant les années 1970, lorsqu'il étudiait en France. Leur première rencontre a eu lieu durant un congrès international sur l'information. Lors d'un échange, le célèbre théoricien lui explique que l'écriture d'un roman est le rêve de nombreux journalistes. «Ne réalisent-ils pas, disait-il, qu'ils sont déjà profondément dans la fiction? Le journalisme est un roman collectif.»

Selon le professeur, ce commentaire peut s'interpréter par le fait que les médias ont rendu plus émotif le lien du citoyen avec ceux qui font l'actualité. «La vie privée du politicien nous intéresse, soutient-il, un peu comme un roman qu'on se crée, un roman collectif qu'on suit comme un feuilleton; on vibre avec ça.»