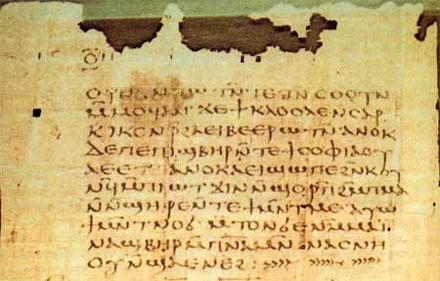

Propriété de la République arabe d'Égypte, les codex sont conservés au Musée copte du Caire. Ici, le début de l'apocalypse de saint Pierre.

Hier, 16 janvier, au pavillon Alphonse-Desjardins, une cérémonie et une conférence publique du professeur Poirier ont souligné le lancement au Québec de l’ouvrage de 1 920 pages. En une trentaine d’années, 30 spécialistes, en majorité des Québécois et des Français, ont traduit pour la première fois en français l’intégrale d’un corpus de 1 156 pages écrites en langue copte sur des feuillets de papyrus aux 2e et 3e siècles de notre ère. Les 54 manuscrits, réunis en 13 livres reliés en cuir, avaient été retrouvés en 1945, dans un assez bon état de conservation, près de la ville égyptienne de Nag Hammadi. Propriété de la République arabe d’Égypte, les codex sont conservés au Musée copte du Caire. «Les chercheurs ont travaillé sur une édition photographique produite sous l’égide de l’UNESCO et ils ont vérifié leurs lectures sur les originaux du Caire», explique Paul-Hubert Poirier. L’ouvrage, qui est conçu pour un large public par les informations données et par le niveau de langue choisi, s’adresse aussi aux spécialistes. «Il existe déjà des traductions complètes en anglais et en allemand de la bibliothèque de Nag Hammadi, souligne le professeur. Mais la nôtre est la seule à offrir une annotation aussi développée des textes.»

Le courant religieux qu’est le gnosticisme a marqué l’histoire des premiers siècles chrétiens. La gnose peut se définir par la capacité qu’a l’être humain de recouvrer ce qu’il y a en lui de divin. Paul-Hubert Poirier rappelle que les textes gnostiques réunis dans l’ouvrage ont été produits à une époque où les normes de la foi et de la vérité chrétiennes n’étaient pas encore fixées de façon définitive. «Ce qu’on trouve dans les textes gnostiques, dit-il, est une réinterprétation radicale des écritures juives en ce qui concerne la création du monde et de l’homme. Les gnostiques soutiennent que le Dieu de la Genèse est un Dieu inférieur au Dieu véritable et qu’il a réalisé une Création imparfaite qui doit être remplacée par l’œuvre du Dieu véritable. Jésus, comme Sauveur, vient révéler le Dieu véritable. Cette vision est restée marginale et a été combattue.» Selon le professeur, les gnostiques étaient des contestataires «qui ont posé des questions qui se posaient». «La raison essentielle pour laquelle ils rejettent l’œuvre du Dieu créateur, ajoute-t-il, c’est l’expérience du Mal dans le monde. Selon eux, ce monde n’a pas été voulu par le Dieu véritable.»

Des genres divers

En plus d’un message religieux, l’ouvrage contient aussi de nombreuses spéculations philosophiques qui rejoignent les thèmes discutés dans les écoles de philosophie de l’époque. Apocalypses, évangiles, dialogues de révélation, rituels initiatiques, les textes des Écrits gnostiques appartiennent à des genres littéraires très divers. Un des textes les plus fascinants, aux dires de Paul-Hubert Poirier, est l’évangile de saint Thomas. «Cet écrit, dit-il, apporte des matériaux pour faire l’histoire, entre autres, des évangiles canoniques.» Une série de textes sont attribués au personnage d’Hermès, le dieu gréco-égyptien de la sagesse. «La littérature hermétique, souligne le professeur, est apparentée à la gnose et a eu un certain rayonnement dans l’Antiquité.» Un certain nombre d’autres écrits constituent de véritables traités dogmatiques sur la gnose.