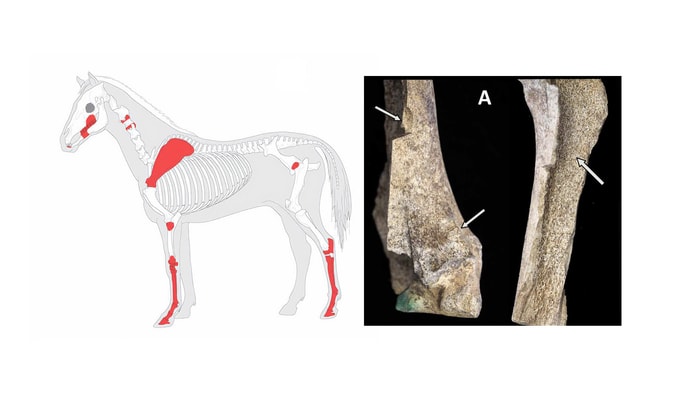

À Salluit, la fonte du pergélisol a provoqué un affaissement de la bordure de la piste d'atterrissage, une bascule du talus du remblai et la formation d'une mare dans le fossé.

— Isabelle Beaulac

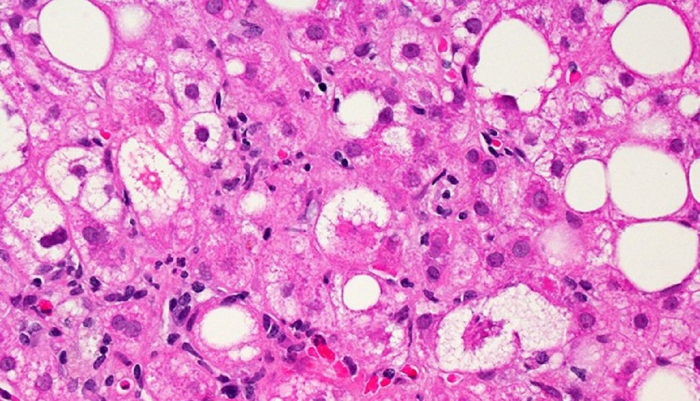

Près de la moitié des pistes d’atterrissage des aéroports construits dans les 14 villages du Nunavik montrent des signes de dégradation, a rappelé l’étudiant-chercheur Jean Verreault, qui travaille avec le professeur Doré sur ce projet. «Ces pistes ont été construites dans les années 1980 en posant comme hypothèses que le gel dans le sol n’allait pas être affecté par l’ouvrage et que les températures de l’air demeureraient constantes. Ces deux énoncés se sont révélés faux.» La cause est double. Il y a eu, bien sûr, un réchauffement climatique depuis, mais il y a aussi eu un problème de conception attribuable à une méconnaissance du comportement du pergélisol. «La mise en place de remblais pouvant atteindre dix mètres de hauteur a affecté le comportement du pergélisol sous les pistes», explique Guy Doré. En effet, ces remblais favorisent l’accumulation de neige qui protège le sol contre le froid pendant l’hiver, ce qui ouvre la voie à un dégel plus profond l’été suivant. «Plus le pergélisol qui fond est riche en glace — certains en contiennent jusqu’à 80 % —, plus il perd sa capacité de support, plus le tassement est important et plus les dépressions qui apparaissent sur la piste sont profondes.»

Avec l’aide du professeur Michel Allard et de l’étudiant-chercheur Emmanuel L’Hérault, du Département de géographie et du CEN, le professeur Doré et Jean Verreault ont entrepris de caractériser le pergélisol sous les pistes d’atterrissage du Nunavik pour repérer les cas les plus problématiques. «Nous voulons savoir à quelle vitesse se dégrade le pergélisol et quelle est l’ampleur du tassement du sol», signale Guy Doré. Une des solutions envisagées pour les sections de piste problématiques serait l’installation de cheminées sous le remblai de façon à permettre l’évacuation de la chaleur à travers le couvert de neige. Par ailleurs, le comportement mécanique des sols sur lesquels reposent les pistes sera étudié en laboratoire. Les données recueillies serviront à réaliser des simulations pour prédire le comportement des remblais et des pistes. À partir de ces informations, les chercheurs entendent proposer une stratégie d’adaptation au ministère des Transports du Québec (MTQ), qui a la responsabilité de ces aéroports. Un plan d’entretien des infrastructures aéroportuaires du Nunavik devrait être remis au MTQ dans environ deux ans.

L’expertise de Guy Doré est également mise à contribution à l’autre bout du pays. En effet, le professeur Doré et l’étudiante-chercheuse du Département de géologie et génie géologique, Eva Stephani, font partie d’une équipe mandatée par le gouvernement du Yukon pour trouver des solutions aux problèmes qui affectent l’autoroute de l’Alaska. Là-bas aussi la fonte du pergélisol provoque l’instabilité des infrastructures. «La partie nord de cette route pavée, qui relie le Yukon à l’Alaska, est constamment en réparation. Plusieurs sections ont été construites sur un pergélisol riche en glace qui est affecté par le réchauffement climatique», précise le chercheur. La première phase des travaux consistait à caractériser les propriétés géotechniques et le régime thermique d’une section de cette route. Les chercheurs y testeront maintenant différentes techniques pour contrôler la dégradation du pergélisol. «Notre objectif est de proposer un plan pour assurer l’entretien de cette route au meilleur coût possible», souligne le professeur Doré.