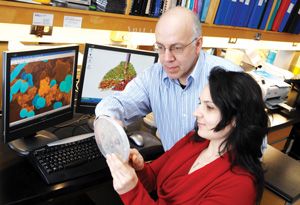

Roger Lévesque, professeur au Département de biologie médicale, en compagnie de Irena Kukavica-Ibrulj, professionnelle de recherche: «Le suivi en direct d'une infection devrait apporter des connaissances inédites qui pourraient inspirer de nouvelles approches de traitement».

Cette espèce se retrouve un peu partout dans l’environnement, mais, règle générale, elle ne cause de problèmes qu’aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. Elle sévit dans les hôpitaux où la lutte intensive qu’on lui livre a favorisé l’émergence de souches résistantes aux antibiotiques. Les personnes qui souffrent de fibrose kystique sont particulièrement éprouvées par les infections pulmonaires que cause Pseudomonas. «Cette bactérie provoque des infections récurrentes qui abîment progressivement les tissus pulmonaires, explique Roger Lévesque. C’est la cause de décès d’environ 95 % des personnes atteintes de fibrose kystique.»

Une question d’étiquette

Les chercheurs ont mis à l’épreuve leur approche de «mutagenèse par étiquette» pour étudier les protéines qui permettent à cette bactérie d’infecter ses hôtes. Ils ont créé des souches de bactéries qui contiennent un gène muté et ils ont accolé à chaque mutant une séquence de nucléotides qui lui est propre. «C’est comme une étiquette ou un code barres personnalisé», précise le professeur Lévesque. Ils ont ensuite inséré 96 souches de bactéries mutantes dans des rats de laboratoire atteints de fibrose kystique. Après quelques jours, ils ont analysé les tissus pulmonaires des animaux afin de déterminer quelles bactéries n’étaient pas parvenues à infecter leurs hôtes. «Leur absence indique qu’elles ont une mutation dans un gène qui code pour une protéine essentielle à l’infection. Cette protéine constitue donc une cible intéressante pour la mise au point de produits servant à empêcher l’infection par Pseudomonas. La même procédure pourrait être utilisée pour étudier les protéines essentielles des autres espèces de bactéries pathogènes.»

Les analyses des chercheurs indiquent qu’environ 1 % du génome de Pseudomonas joue un rôle important dans l’infection, soit environ 570 gènes. Mais leurs travaux ont aussi révélé la nature changeante du génome bactérien. En effet, ils ont découvert que les bactéries peuvent s’enrichir «d’îlots de pathogénécité», des gènes supplémentaires que leur transfèrent des virus et qui les rendent plus virulentes, au point d’infecter des personnes bien portantes.

Grâce à une subvention de 700 000 $ provenant des Instituts de recherche en santé du Canada et grâce à de nouveaux outils de séquençage plus performants, Roger Lévesque veut pousser encore plus loin ses travaux en génomique microbienne. «Nous voulons suivre une infection causée par Pseudomonas pendant plusieurs mois et séquencer, à différents temps, le génome complet de la bactérie pour voir quelles protéines sont activées et à quel moment elles le sont, précise-t-il. Nous voulons également comparer comment les gènes des animaux atteints de fibrose kystique et ceux des animaux sains répondent à l’infection pour mieux comprendre pourquoi les bactéries s’installent facilement chez les premiers et pas chez les seconds. Ce suivi en direct d’une infection devrait apporter des connaissances inédites qui pourraient inspirer de nouvelles approches de traitement.»