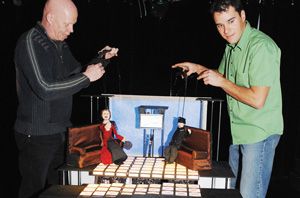

Robert Faguy et Jean-Philippe Jobin au travail avec leur castelet électronique, dans les locaux du Laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène, au pavillon Louis-Jacques-Casault.

Ayant débuté en janvier 2004, ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre artistes et spécialistes des arts appliqués. Ses différents partenaires scientifiques sont le Laboratoire de robotique, le Laboratoire de vision numérique ainsi que le Centre d’optique photonique et laser, tous issus de la Faculté des sciences et de génie. Du côté artistique, les collaborateurs proviennent de l’atelier de recherche théâtrale de la Faculté des lettres, de la compagnie Ex Machina et du centre d’artistes Avatar. «La difficulté majeure était de développer des technologies miniatures qui représentent efficacement celles utilisées dans les spectacles de grandeur nature», explique Jean-Philippe Jobin, qui y a consacré son mémoire de maîtrise en génie mécanique, réalisé sous la direction de Clément Gosselin. Sans s’attarder outre mesure aux multiples considérations techniques ayant présidé à la conception de cette scène miniaturisée, Jean-Philippe Jobin souligne que la qualité première du projet est la réunion de différents médias sous une même scène, en quelque sorte. «Il fallait s’assurer que le côté technologique ne vienne pas étouffer le côté artistique, que cela ne soit pas juste un gadget, dit le chercheur. Les mouvements de scène devaient pouvoir être fluides et le castelet devait être agréable à regarder et à voir bouger.»

Une recherche éclairée

Insufflant une âme au castelet, une équipe de chercheurs-créateurs en théâtre dirigée par Puma Freytag, Denise Noreau et Frédéric Gasse lui a donné sa première pièce. Il s’agit d’une création intitulée Le voyage de Tchékov vers Sakhaline. Une scène présentant le célèbre auteur se rendant en ce lieu pendant que défilent les paysages de la steppe russe à travers la fenêtre du train montre bien les possibilités scéniques du castelet. «Avec ce premier spectacle, nous avons voulu montrer les multiples possibilités du castelet, indique Puma Freytag, chargé de cours en théâtre et marionnettiste. La mécanique y occupant une place importante et le castelet étant un objet monolithique, nous nous sommes également penchés sur les contraintes de la maquette. Nous étions là pour éclairer la recherche, pour poser des questions sur la technologie. Il existe une fascination mutuelle entre les artistes et les chercheurs en sciences appliquées. Nous admirons leur côté rigoureux qui permet la conception de choses parfois très éclatées. Des deux côtés je crois, l’expérience s’est avérée intéressante.»

Des mondes possibles

Aucune scène de théâtre de ce genre n’étant disponible présentement sur le marché, les chercheurs associés au LANTISS ayant conçu le castelet électronique voient grand. Si l’objectif à court terme était la conception de la version réduite, la majorité des concepts théoriques sont à la fois valides pour des scènes à grande et à petite échelle, rapporte Jean-Philippe Jobin. Car le castelet recèle déjà de belles possibilités à moyen terme. Par exemple, un metteur en scène pourrait bâtir les scènes de son spectacle à distance, en ajustant à l’avance les décors, les mouvements des acteurs, les éclairages, le son et tous les autres paramètres technologiques du spectacle. Ayant été enregistrée dans un système informatique, toute cette information pourrait servir à nouveau lors du spectacle, avec toute l’économie de temps et d’argent que cela suppose. Selon Robert Faguy, «le jour n’est pas si loin où les metteurs en scène pourront travailler les concepts à distance, avec des objets appartenant à la fois au monde réel et virtuel. Avec le castelet électronique, nous avons un cadre de base, dit-il. À partir de là, tout est possible.»

Créé en 2004, le LANTISS vise à développer de nouvelles technologies de la scène tout en regroupant dans un même lieu des artistes et des chercheurs de sciences appliquées. Ces locaux sont situés au pavillon Louis-Jacques-Casault.