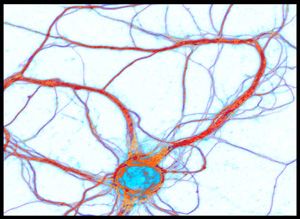

La molécule motrice KIF3C (en bleu) se lie à la tubuline (en rouge) des microtubules et transporte les ARN à partir du noyau jusqu'à l'extrémité des cellules nerveuses.

Les travaux antérieurs de l’équipe du professeur Khandjian avaient cerné le manque de protéines FMRP (Fragile X Mental Retardation Protein) comme principale cause du mauvais fonctionnement neuronal chez les enfants frappés par cette maladie. Habituellement, ces protéines sont présentes dans tous les tissus du corps, mais leur concentration est 100 fois plus élevée dans les cellules nerveuses. Leur absence se fait donc surtout sentir là où elles sont normalement abondantes, ce qui expliquerait le problème de développement des fonctions cognitives chez les individus atteints du syndrome du X fragile.

En conditions normales, les FMRP se lient aux ARN messagers produits dans les noyaux des neurones et forment, avec d’autres protéines, des granules d’ARN. Les FMRP bâillonnent l’ARN messager jusqu'à ce que les granules soient livrés, par la voie de microtubules, à la région de la cellule où doit se dérouler la synthèse des protéines, ce qui peut représenter une distance allant jusqu’à un mètre chez l’humain. «Les microtubules sont comme des rails sur lesquels circulent des wagons qui transportent l'information génétique (ARN messager) vers des usines distantes, spécialisées dans la synthèse de protéines impliquées dans la plasticité des neurones», explique le professeur Khandjian.

Dans leur dernière publication, les chercheurs rapportent avoir découvert le «moteur» qui permettrait aux granules contenant la FMRP de glisser sur les microtubules pour se rendre à destination dans les neurones. Cette protéine motrice, appelée KIF3C, utilise la FRMP comme adaptateur moléculaire pour se fixer aux microtubules. En situation de rareté de FMRP, certains granules d’ARN orphelins seraient donc condamnés à rester sur le quai de la gare, incapables de se rendre dans la partie du neurone où ils remplissent normalement leur office.

La prochaine étape pour les chercheurs consistera à déterminer quels ARN ne sont pas transportés chez les personnes atteintes de X fragile et, conséquemment, quelles protéines se trouvent ainsi manquantes. «Si on y parvient, on pourrait administrer ces protéines aux patients et espérer que leurs symptômes s’atténuent. Il faudra sans doute plusieurs années de recherche avant d’y parvenir», prévient toutefois le chercheur.