Markusi Anauta, premier adjoint au maire d'Akulivik, et Émilie Counil ont discuté du projet de substitution des gras trans dans la cuisine de l'hôtel coop du village.

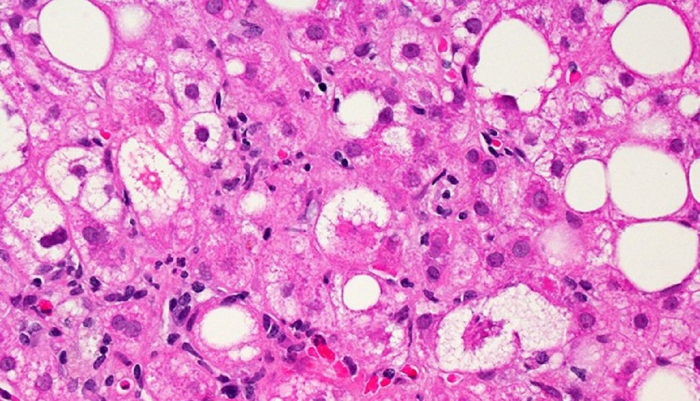

Émilie Counil et Éric Dewailly, de l’Unité de recherche en santé publique, Pierre Julien, du Centre de recherche sur les maladies lipidiques, et leur collègue danois Peter Bjerregaard ont prélevé des échantillons de sang chez 524 Inuits du Groenland et chez 888 Inuits de 14 villages du Nunavik afin d’étudier la composition des membranes de leurs globules rouges en acides gras trans et en acides gras oméga-3. «L’abondance de ces deux types de gras dans les globules rouges est un reflet de l’alimentation au cours des quatre à six derniers mois», souligne Émilie Counil. Les chercheurs ont ainsi découvert qu’il existait une faible différence entre les taux d’oméga-3 chez les Inuits du Nunavik (9,4 %) et ceux du Groenland (12,1 %). Par contre, le taux de gras trans est trois fois plus élevé chez les Inuits québécois (1,2 %) que chez leurs cousins groenlandais (0,4 %).

L’analyse du panier alimentaire des résidents des deux régions indique que la nourriture traditionnelle constitue une plus grande part de l’ensemble des calories consommées au Groenland (22 %) qu’au Nunavik (16 %), mais que ceci ne suffit pas à expliquer l’écart observé dans les concentrations de gras trans. La différence viendrait plutôt de l’abondance des gras trans dans les aliments industriels consommés dans les deux régions. «Au Groenland, la plupart des aliments vendus dans les épiceries viennent du Danemark où, depuis 2003, une loi limite le contenu en gras trans à 2 %», explique Émilie Counil. Au Canada, une loi adoptée en 2005 oblige les fabricants à faire mention du contenu en gras trans sur leurs emballages, sans toutefois imposer de limites. Selon la chercheuse, les produits qui contiennent beaucoup de gras trans sont susceptibles d’être courants dans le nord parce que l’approvisionnement en denrées alimentaires pose des difficultés logistiques et que les gras trans présentent l’avantage de prolonger la durée de conservation des aliments.

De concert avec la société Makivik, l’équipe de la Faculté de médecine a donc entrepris une étude de faisabilité sur la substitution des aliments riches en gras trans par des produits équivalents en contenant peu ou pas. Grâce à la collaboration des deux distributeurs alimentaires qui desservent tout le Nunavik, Valérie Blouin, une étudiante-chercheuse en nutrition humaine, a dressé une liste des produits offerts dans cette région en fonction de leur contenu en gras trans et de la possibilité de les remplacer par des produits équivalents contenant des gras de meilleure qualité nutritionnelle. Les distributeurs alimentaires se sont montrés ouverts au projet, à condition qu’il n’affecte pas la variété de produits offerts à leurs clients. «Les gens vont toujours pouvoir se procurer des beignes à l’épicerie, mais ce seront des beignes sans gras trans, moins néfastes pour la santé», précise Émilie Counil.

Une rencontre réunissant des représentants des principaux organismes du Nunavik qui appuient le projet, les distributeurs alimentaires et les chercheurs devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines. Émilie Counil espère que d’ici un an, les rayons d’épicerie feront foi du succès de cette démarche. «Les gens sont peu conscients des problèmes causés par les gras trans. Il faut les sensibiliser à la question, souligne l’étudiante-chercheuse, mais il faut aussi modifier l’environnement obésitogène dans lequel ils vivent maintenant.» De 1992 à 2004, la prévalence de l’obésité est passée de 19 % à 28 % au Nunavik.