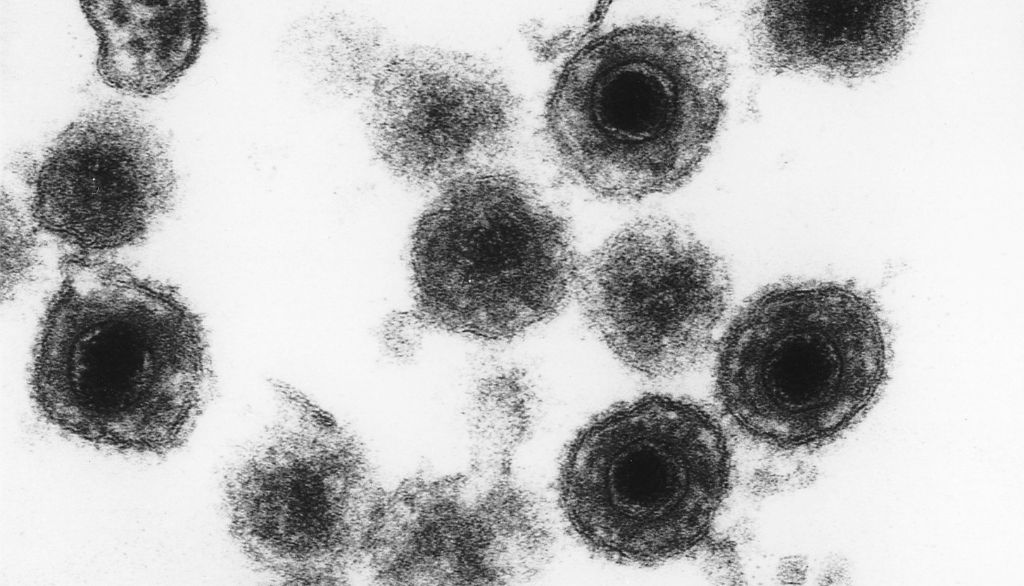

Le HHV-6A et le HHV-6B peuvent intégrer leur génome aux chromosomes humains. De plus en plus d'études lient la présence du HHV-6A au développement de l'alzheimer. Pour sa part, le HHV-6B cause la roséole, une maladie infantile très courante.

— Bernard Kramarsky/NIH

Se pourrait-il que des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques ou le lupus résultent parfois d’une réponse immunitaire dirigée contre des protéines produites par des virus qui se terrent dans notre génome plutôt que d'une attaque contre nos propres composantes cellulaires? La question se pose à la lumière d’une étude publiée dans le Journal of Virology par les équipes des professeurs Louis Flamand, de la Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, et Alexander Greninger, de l’Université de Washington.

Pour mener leurs travaux, ces deux équipes ont étudié le virus HHV-6A, une espèce qui pourrait être associée au développement de l’alzheimer, et le virus HHV-6B, qui cause la roséole. Cette maladie infantile, surnommée la sixième maladie, touche environ 90% de la population avant l’âge de trois ans. Ces deux virus ont une particularité : après avoir infecté une personne, ils peuvent entrer en latence, sous forme d'ADN flottant librement dans le noyau, ou ils peuvent intégrer leur génome aux chromosomes de leur hôte. Lorsque leur génome se loge dans les chromosomes des ovules ou des spermatozoïdes de l'hôte, il peut être transmis à sa progéniture. En pareils cas, chaque cellule du corps des enfants abrite le génome du virus parce que celui-ci était présent dans l’ovule fécondé. Cette situation touche près de 1 % de la population.

De nombreux chercheurs croyaient que le génome des deux espèces de HHV-6 devenait fossilisé lorsqu’il s’intégrait aux chromosomes humains. Il ne pouvait donc pas se réactiver et exprimer des protéines virales. Pour vérifier si c’était bien le cas, les équipes de professeurs Flamand et Greninger ont utilisé une banque de données leur permettant d'étudier l’expression des gènes viraux (sous forme d’ARN messagers) dans 40 tissus de 650 personnes décédées. Parmi elles se trouvaient 6 personnes ayant le génome de HHV-6 intégré dans leurs chromosomes.

Résultats? Dans la grande majorité des tissus, les gènes de HHV-6 ne sont pas exprimés. Par contre, les chercheurs ont découvert que deux gènes de virus étaient exprimés dans le cerveau, les testicules, l'œsophage et la glande surrénale. «On ignore pourquoi seulement ces deux gènes sont exprimés et pourquoi ils le sont dans certains tissus et pas ailleurs. Il se pourrait que ce soit en réponse à certains facteurs de transcription produits par l’hôte lui-même», avance Louis Flamand.

Ce résultat inattendu soulève une nouvelle question: comment le corps répond-il à la présence de ces protéines virales? Pour tirer la question au clair, les chercheurs ont examiné la présence d’anticorps viraux dans une cohorte de 15 498 personnes, dont 85 avaient le génome de HHV-6 intégré à leurs chromosomes. Les analyses montrent que ces dernières ont davantage d’anticorps contre les protéines produites par le gène viral U90 que celles qui n’ont pas le génome viral dans leurs chromosomes. «Même si ce gène fait partie du génome de ces personnes depuis leur naissance, leur système immunitaire considère les protéines virales produites par U90 comme des corps étrangers et il réagit en conséquence», résume le professeur Flamand.

L’expression de ces gènes viraux ne conduit pas à la production de particules virales fonctionnelles pouvant causer une nouvelle infection, précise le chercheur. Toutefois, la réaction immunitaire chronique qui pourrait en découler le préoccupe. «Lorsque le génome HHV-6 est intégré aux chromosomes, chaque cellule du corps peut exprimer des protéines virales qui seront considérées par le système immunitaire comme des protéines étrangères qu’il faut détruire. On peut se demander quelles sont les répercussions de cette réponse immunitaire sur 10, 20 ou 30 ans. Certains problèmes de santé considérés comme des maladies auto-immunes résultent peut-être de réactions immunitaires dirigées contre ces protéines virales.» Les chercheurs tenteront maintenant de vérifier si l’expression des gènes de HHV-6 peut causer des dommages aux tissus des personnes dont les chromosomes abritent le génome du virus.

Les signataires de l’étude sont Isabelle Dubuc, Annie Gravel et Louis Flamand, de l’Université Laval, Marie-Pierre Dubé et Jean-Claude Tardif, de l'Université de Montréal, et Vikas Peddu, Hong Xie, Meei-Li Huang, Dan Tenenbaum, Keith Jerome et Alexander Greninger, de l'Université de Washington.