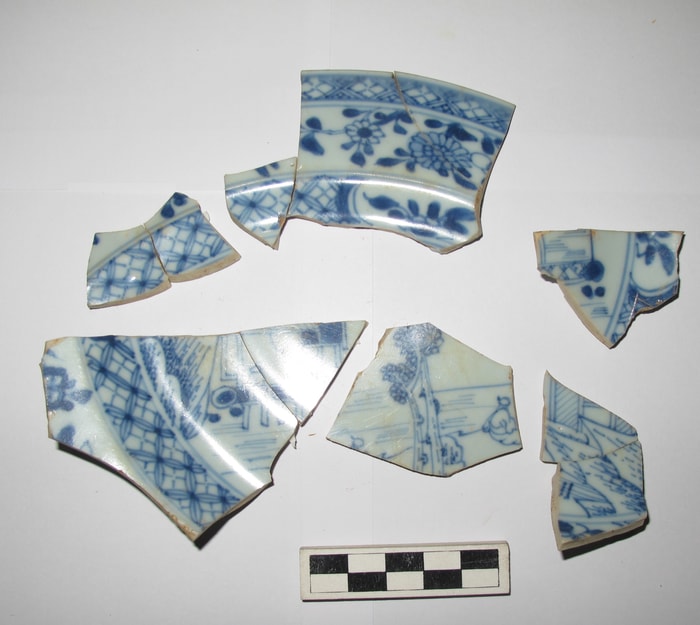

La doctorante Sarah Lambert en train de classer des tessons de céramique provenant du site du palais d'Amathonte.

— Élianne Tremblay

Du 7 au 31 juillet, le professeur et archéologue James Woollett ainsi que la géoarchéologue Najat Bhiry, professeure au Département de géographie et directrice du Centre d'études nordiques, ont poursuivi leurs travaux de recherche conjoints dans la partie nord du Labrador, près du village de Nain, dans un archipel baigné par l'océan Atlantique. Quatre étudiants les accompagnaient. L'équipe comprenait, pour la première fois, des chercheurs français. Au nombre de 5, ces derniers ont apporté une contribution scientifique, mais également technologique avec le recours à la photogrammétrie qui, à l'aide d'un drone, permet de cartographier en haute définition et en trois dimensions.

James Woollett travaille sur cette région depuis les années 1990. «Notre région d'étude actuelle, explique-t-il, couvre une superficie d'environ 100 kilomètres carrés. On y trouve une centaine de sites archéologiques connus répartis sur un certain nombre d'îles. La plupart sont très modestes, mais une douzaine sont des sites majeurs. Les Inuits d'autrefois aménageaient des campements hivernaux sous forme de maisons semi-souterraines bien bâties, solides et bien isolées, avec des dépotoirs riches en artefacts bien conservés dans le pergélisol.»

Ces dernières années, les chercheurs de l'Université ont concentré leurs efforts sur le site d'Oakes Bay, sur l'île de Dog Island. Les travaux ont permis la mise au jour de maisons semi-souterraines multifamiliales remontant aux 17e et 18e siècles. Elles pouvaient accommoder une vingtaine de personnes. «Nous avons maintenant une bonne connaissance des maisons des 17e et 18e siècles, indique le professeur. Cet été, nous avons fouillé de très petites maisons du 19e siècle. Tous les éléments architecturaux sont là. En contact avec les Européens, les occupants utilisaient notamment des objets en verre et en céramique. Ces pêcheurs et ces trappeurs participaient au système économique des Canadiens.»

La technologie apportée par les chercheurs français a été employée à documenter plusieurs sites dans la région. Les maisons semi-souterraines anciennes qui se trouvent à Oakes Bay sont aujourd'hui particulièrement menacées par le dérèglement du climat. Le sol, jusqu'à une date récente gelé en permanence, est maintenant discontinu. Il est constitué de sédiments meubles, donc érodables. Aménagées en hauteur près de l'eau, les maisons sont directement exposées au vent, aux vagues et à la fonte du pergélisol.

«Les photos prises par le drone vont permettre une identification et une cartographie précises du processus de glissement de terrain sur la côte, souligne James Woollett. En outre, des failles se développent quelques mètres en arrière des maisons. Il nous semble que ces fissures sont en train de s'agrandir, année après année. L'an prochain, nous pourrons retourner avec le drone et mesurer leur progression.»

Selon lui, une catastrophe archéologique est en voie de formation. «Je vois une transformation claire dans la végétation, dit-il. Beaucoup d'arbustes, qui remplacent les herbacées, percent les sites archéologiques de leurs racines. La fonte de la glace dans le sol va, quant à elle, créer une circulation d'eau qui va entraîner et évacuer le matériel patrimonial. Enfin, l'élévation du niveau de la mer risque d'éliminer à terme jusqu'à 90% des sites archéologiques de la région. Ce patrimoine culturel, il faut le documenter par des fouilles de sauvetage avant que la terre ne tombe.»

Pendant ce temps à Rémire-Montjoly…

À Rémire-Montjoly, en Guyane, le site archéologique colonial français des 17e et 18e siècles appelé Habitation Loyola accueille depuis plusieurs années des étudiants de l'Université Laval. Cet été, cinq d'entre eux y ont séjourné du 24 juillet au 25 août avec le professeur Réginald Auger. Jean-François Guay agissait comme assistant de fouilles. «L'objectif, explique-t-il, était de comprendre l'organisation de l'espace partagé entre les missionnaires jésuites, les esclaves, les colons et les Amérindiens qui se côtoyaient autour du lieu de culte qu'est la chapelle. Les résultats semblent démontrer que l'entrée de la cour de la chapelle était positionnée face à l'entrée de la chapelle et le chemin menant au cimetière révèle une organisation très structurée de l'espace religieux.»

L'équipe de fouilles a retrouvé une grande quantité de culture matérielle propre à la vie quotidienne, dont de la faïence, de la porcelaine et du verre à bouteille. On a également découvert une dizaine de pipes à fumer ornées de motifs d'origine africaine. «Vraisemblablement, poursuit l'étudiant, ces pipes appartenaient à des esclaves. À l'étude, elles pourraient révéler l'origine ethnique de ces esclaves qui travaillaient au service des jésuites.»

De 1668 à 1763, l'Habitation Loyola, fondée par la communauté religieuse des jésuites, fut un lieu de vie et un lieu de production. On y faisait, entre autres, la production de sucre, de cacao, de café et d'indigo. À son apogée, l'endroit avait une superficie de 1 000 hectares. Plus de 500 esclaves y travaillaient.

Pour plus d'information sur les fouilles archéologiques à l'Habitation Loyola, prière de visionner la vidéo documentaire réalisée par le journaliste indépendant Daniel Saint-Jean. Le tournage a eu lieu à l'été 2016.

Sous le chaud soleil de la Méditerranée

Le professeur Thierry Petit et 5 étudiants en archéologie ont mené une campagne d'étude du 11 juin au 25 juillet sur l'île de Chypre. La tâche des étudiants a consisté à classer et à restaurer la céramique découverte durant plusieurs étés de fouilles sur le site du palais royal d'Amathonte, une très ancienne cité-État chypriote située en bord de mer. La grande majorité des fragments appartient à des céramiques fabriquées sur l'île dans un lointain passé. D'autres proviennent de pièces importées de Grèce, notamment des vases à figures rouges et à vernis noir. Certaines de ces pièces seraient antérieures au 8e siècle avant Jésus-Christ.

«L'étude, précise le professeur, a porté essentiellement sur la céramique trouvée en quantités énormes. Ce matériel doit nous donner des indications précieuses sur la vie au palais aux époques archaïque et classique, entre les 7e et 4e siècles avant Jésus-Christ.»

Pour sa part, Thierry Petit prépare la publication d'articles sur l'architecture des différents états du bâtiment lui-même, en essayant d'en distinguer les phases successives. «Il n'est pas exclu, dit-il, que des fouilles limitées consistant en des sondages stratigraphiques soient encore à envisager pour vérifier certains éléments de la chronologie relative et absolue des différentes phases du bâtiment.»

Le dernier état de cette construction remonte aux 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Il en reste d'imposants murs de pierre érigés sur les vestiges d'un premier édifice qui remonte au 11e siècle. «Le bâtiment plus ancien était de construction fruste, indique-t-il. Les phases ultérieures, elles, étaient faites de beaux blocs de pierre taillée, le sol était dallé et il y avait des colonnes.»

Entre le 10 juillet et le 15 août, la doctorante Laurence Ferland a travaillé sur le matériel exhumé lors de fouilles à Petko Karavelovo, en Bulgarie. Ce projet porte sur un tell daté du début de la préhistoire récente en Europe de l'Est, soit du néolithique récent jusqu'à la fin de l'âge du cuivre. Un tell est une colline dont l'accumulation s'est constituée en majeure partie sous l'action humaine. «J'ai surtout fait l'analyse de la collection archéologique composée des artefacts trouvés sur le site, souligne-t-elle. Je n'ai passé qu'une journée sur le terrain lui-même afin de prendre des photos aériennes par drone pour la création d'un modèle 3D du tell.»

En complément, mentionnons qu'entre mai et juin une vingtaine d'étudiants ont participé au chantier-école en archéologie historique de l'Université. L'activité s'est déroulée à nouveau dans le quartier Limoilou, à Québec. Les professeurs Réginald Auger et Allison Bain étaient les coresponsables. Sur le site de la maison des Anderson, les fouilleurs ont découvert un aménagement en pierre, 3 fosses d'aisance et des latrines très riches en culture matérielle du 19e siècle, comme des céramiques, du cuir, des tissus et autres.

Reflets de la vie quotidienne, plusieurs des artefacts découverts cet été peuvent être vus sur la page Facebook du chantier-école.

Cet été au Labrador, l'équipe de recherche en archéologie était constituée de spécialistes québécois et français ainsi que d'étudiants québécois.

Cet été au Labrador, l'équipe de recherche en archéologie était constituée de spécialistes québécois et français ainsi que d'étudiants québécois.Photo : Najat Bhiry

Pointe d'un outil de pierre taillée découverte en surface sur un site archéologique nouvellement identifié sur l'île de South Aulatsivik.

Pointe d'un outil de pierre taillée découverte en surface sur un site archéologique nouvellement identifié sur l'île de South Aulatsivik.Photo : Pascal St-Jacques

En Guyane, les techniciens de fouilles Étienne Corbeil et Lolita Rousseau sont au travail dans le dégagement du parvis de la chapelle de l'Habitation Loyola. Ce parvis est composé d'un dallage en pierre bien conservé.

En Guyane, les techniciens de fouilles Étienne Corbeil et Lolita Rousseau sont au travail dans le dégagement du parvis de la chapelle de l'Habitation Loyola. Ce parvis est composé d'un dallage en pierre bien conservé.Photo : Jean-François Guay

Dans la cour de la chapelle de l'Habitation Loyola, les fouilleurs ont notamment trouvé des tessons de porcelaine chinoise datée de la première moitié du 18e siècle.

Dans la cour de la chapelle de l'Habitation Loyola, les fouilleurs ont notamment trouvé des tessons de porcelaine chinoise datée de la première moitié du 18e siècle.Photo : Jean-François Guay

Dans les ruines du palais d'Amathonte: le professeur Thierry Petit en compagnie des étudiants Sarah Lambert, Jean-François Guay, Marine Blanchard et Méganne Tremblay.

Dans les ruines du palais d'Amathonte: le professeur Thierry Petit en compagnie des étudiants Sarah Lambert, Jean-François Guay, Marine Blanchard et Méganne Tremblay.Photo : Élianne Tremblay

Cet objet restauré est l'un des plus anciens découverts sur le site. Il a permis de dater le premier palais d'Amathonte de l'âge du fer.

Cet objet restauré est l'un des plus anciens découverts sur le site. Il a permis de dater le premier palais d'Amathonte de l'âge du fer.Photo : Sarah Lambert