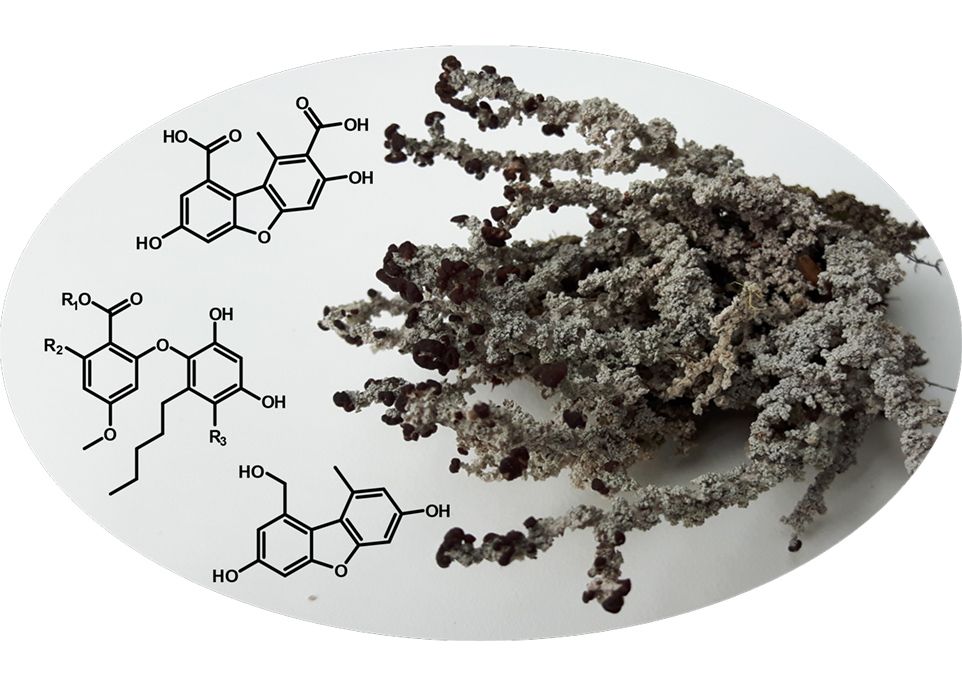

Le lichen Stereocaulon paschale renferme plusieurs molécules intéressantes. Les deux molécules schématisées en haut et en bas dans l'image n'avaient jamais été répertoriées sur notre planète. La molécule du centre représente l'un des 6 composés inhibant les pathogènes buccaux que les chercheurs ont découverts dans ce lichen.

— Claudia Carpentier

Le lichen en question, Stereocaulon paschale, vit dans les régions circumpolaires du globe. «Cette espèce se retrouve dans le sud du Québec sur les hauts sommets de la Gaspésie et de Charlevoix, mais on la rencontre surtout dans les régions subarctiques et arctiques, précise le professeur Stéphane Boudreau, du Département de biologie. Ce n'est pas une espèce rare, mais elle ne forme pas de grandes talles comme le font d'autres lichens.»

Les lichens nordiques sont exposés à des stress environnementaux considérables, souligne le responsable de l'étude, Normand Voyer, du Département de chimie. «Nous pensions donc qu'il était possible que ces espèces produisent des molécules spéciales pour composer avec ces conditions très difficiles. Nous avons choisi d'étudier l'espèce S. paschale parce qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'analyses phytochimiques jusqu'à présent.»

Des spécimens de S. paschale provenant du Nunavik ont été rapportés à l'Université Laval par l'équipe du professeur Boudreau. Les analyses phytochimiques réalisées par Claudia Carpentier, doctorante dans l'équipe de Normand Voyer, ont permis d'isoler 11 composés, dont 2 nouvelles molécules qui n'avaient jamais été rapportées auparavant sur notre planète. «Elles appartiennent à la classe des dibenzofuranes, précise le professeur Voyer. Il est encore trop tôt pour savoir si ces deux molécules ont des propriétés particulières qui pourraient trouver des applications médicales ou industrielles.»

Les 9 autres composés naturels isolés par les chercheurs avaient déjà été rapportés dans des organismes vivants, notamment des lichens autres que S. paschale. Toutefois, les tests effectués par l'équipe de Daniel Grenier, de la Faculté de médecine dentaire, ont mis en lumière un fait nouveau. Six de ces composés ont une activité antimicrobienne contre des pathogènes impliqués dans des problèmes buccaux comme la carie et les maladies parodontales.

Le but de cette étude n'était pas de provoquer une ruée vers les trésors moléculaires que pourraient renfermer les espèces du Nord québécois, insiste le professeur Voyer. «Nous voulions surtout démontrer qu'il y a, dans les milieux nordiques, une richesse insoupçonnée en composés naturels qu'il est urgent de mieux connaître et de protéger. Beaucoup d'études phytochimiques ont été menées dans les forêts tropicales, mais le Nord reste encore largement inexploré. Il y a sûrement beaucoup d'autres espèces nordiques qui, comme S. paschale, renferment des molécules uniques. C'est peut-être dans ces milieux qu'on va trouver les prochains traitements contre le cancer. Si jamais nous découvrons des composés naturels qui ont des applications intéressantes, il sera important de développer des méthodes pour en faire la synthèse en laboratoire afin de ne pas mettre en péril la survie des espèces qui les produisent.»

L'étude parue dans le Journal of Natural Products est signée par Claudia Carpentier et Normand Voyer, du Département de chimie, Stéphane Boudreau, du Département de biologie, Jabrane Azelmat et Daniel Grenier, de la Faculté de médecine dentaire, et Emerson Ferreira Queiroz, Laurence Marcourt et Jean-Luc Wolfender, de l'Université de Genève.