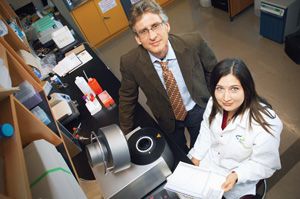

La génomique pourrait atténuer les problèmes éthiques et médicaux causés par le transfert multiple d'embryons, estime Marc-André Sirard, du Centre de recherche en biologie de la reproduction, qu'on voit ici avec l'étudiante-chercheuse Mélanie Hamel.

— Marc Robitaille

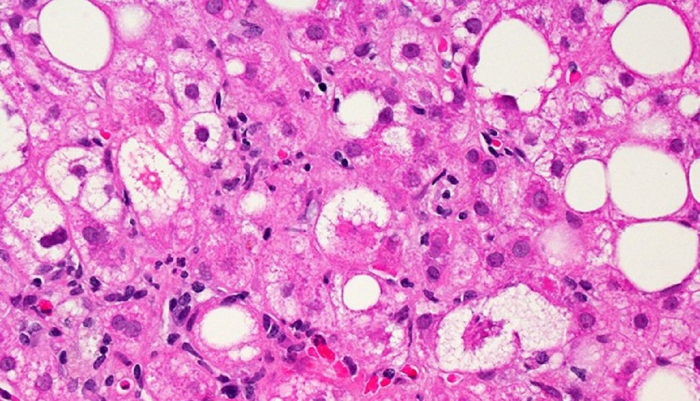

Les ovules prélevés lors d’une intervention de reproduction assistée sont entourés de cellules folliculaires (ou nourricières) dont on les débarrasse avant de procéder à la fécondation in vitro. «Pendant qu’ils sont dans l’ovaire, ces cellules et l’ovule ont des échanges très étroits, souligne le professeur Marc-André Sirard. Une expérience menée dans notre laboratoire sur des cellules bovines nous indiquait qu’il y avait peut-être des marqueurs dans les cellules nourricières qui pouvaient nous renseigner sur la qualité de l’ovule.» Grâce à la collaboration de 40 femmes recrutées dans une clinique de fertilité, les chercheurs ont comparé des cellules nourricières entourant des ovules qui ont ultérieurement conduit à une grossesse à terme (de bons ovules) et celles associées à des échecs de reproduction. Cette opération leur a permis d’identifier cinq gènes, liés au mûrissement des ovules, qui étaient davantage exprimés dans les cellules nourricières qui entouraient les bons ovules.

Moins de naissances multiples?

Présentement, le choix des embryons transférés chez la mère repose sur leur apparence et sur leur dynamique de division cellulaire. «Au moins 30 % des embryons qui semblent normaux à l’examen morphologique ont des anomalies chromosomiques», souligne toutefois Marc-André Sirard pour illustrer les limites de cette approche. La méthode développée par les chercheurs du CRBR offre la possibilité de choisir, selon des critères objectifs, les ovules qui ont les meilleures chances de succès, sans altérer l’intégrité biologique de l’embryon. «Cet outil génomique pourrait aussi atténuer un problème éthique auquel sont confrontés les médecins qui travaillent dans les cliniques de fertilité et les parents qui les consultent», fait valoir le professeur Sirard. En effet, pour augmenter les chances de grossesse, plusieurs embryons sont implantés simultanément chez la mère dans l’espoir qu’au moins un d’entre eux survivra. Cette façon de faire et l’amélioration des connaissances en fécondation in vitro ont favorisé la prolifération des grossesses multiples. Même si les médecins tendent à transférer moins d’embryons depuis dix ans, les naissances multiples sont encore le lot d’environ 30 % des couples qui ont recours à la fécondation in vitro en Amérique du Nord et de 23 % des couples européens. Les enfants issus de ces grossesses courent plus de risques de souffrir de problèmes de santé ou de problèmes psychologiques. «En sélectionnant de bons ovules, on pourrait limiter le nombre d’embryons transférés et éviter les grossesses multiples tout en maintenant un bon taux de succès», résume Marc-André Sirard.

L’article paru dans Human Reproduction est signé par Mélanie Hamel, Isabelle Dufort, Claude Robert, Catherine Gravel et Marc-André Sirard, du CRBR, et leurs collègues Marie-Claude Léveillée et Arthur Leader, du Ottawa Fertility Centre.