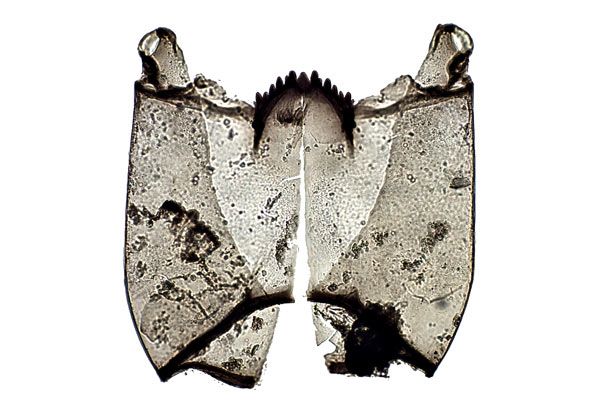

Les capsules céphaliques des larves de chironomidés sont caractéristiques de chaque espèce. En établissant l'abondance relative des espèces à différentes profondeurs dans les sédiments lacustres, les chercheurs peuvent remonter le temps et déduire les conditions climatiques qui prévalaient à chaque époque.

— Nicolas Rolland

C’est à ce monastique exercice de patience que se livre Nicolas Rolland à l’aide de larves d’insectes appartenant à la famille des chironomidés. «Ce sont les insectes les plus abondants dans les sédiments des lacs nordiques, précise-t-il. Chaque espèce a une fourchette de températures préférées, de sorte que les variations dans la composition des assemblages de chironomidés pourraient refléter des fluctuations climatiques. Le chercheur a démontré la validité de cette hypothèse dans un article paru dans le Journal of Paleolimnology. À l’aide d’échantillons prélevés à la surface des sédiments (donc indicateurs des conditions récentes) de 60 lacs répartis sur une distance de 1100 km, lui et ses collègues Isabelle Larocque (INRS) et Reinhard Pienitz (CEN) ont démontré que les variations dans la composition des espèces de chironomidés étaient étroitement liées à la température moyenne de l’air au mois d’août, mesurée ou inférée à partir de données météorologiques réelles. «Cette méthode ne permet pas de déceler des changements de température de courtes durées, mais elle nous permet de reconstituer les fluctuations lentes survenues dans le passé», souligne Nicolas Rolland.

Le chercheur postdoctoral le professeur Pienitz projettent maintenant d’utiliser cette méthode pour reconstituer l’évolution du climat d’une région encore peu étudiée de l’Arctique, celle entourant le bassin de Foxe. Bordée par l’île de Baffin et la presqu’île de Melville, cette région du Nunavut fait montre d’une relative résilience face aux changements climatiques. «Il existe peu de données sur les paléoclimats de cette région et nous voulons corriger la situation en étudiant les communautés de chironomidés dans des carottes de sédiments provenant d’une quinzaine de lacs. Une carotte d’un mètre de long devrait nous permettre de couvrir 7000 à 8000 ans d’histoire.» Grâce à ces données, les chercheurs auront une idée plus précise de l’ampleur de la variabilité naturelle du climat dans cette région et de la fréquence des événements extrêmes qui s’y produisent. Ils espèrent ainsi améliorer la précision des modèles utilisés pour prédire l’évolution du climat.