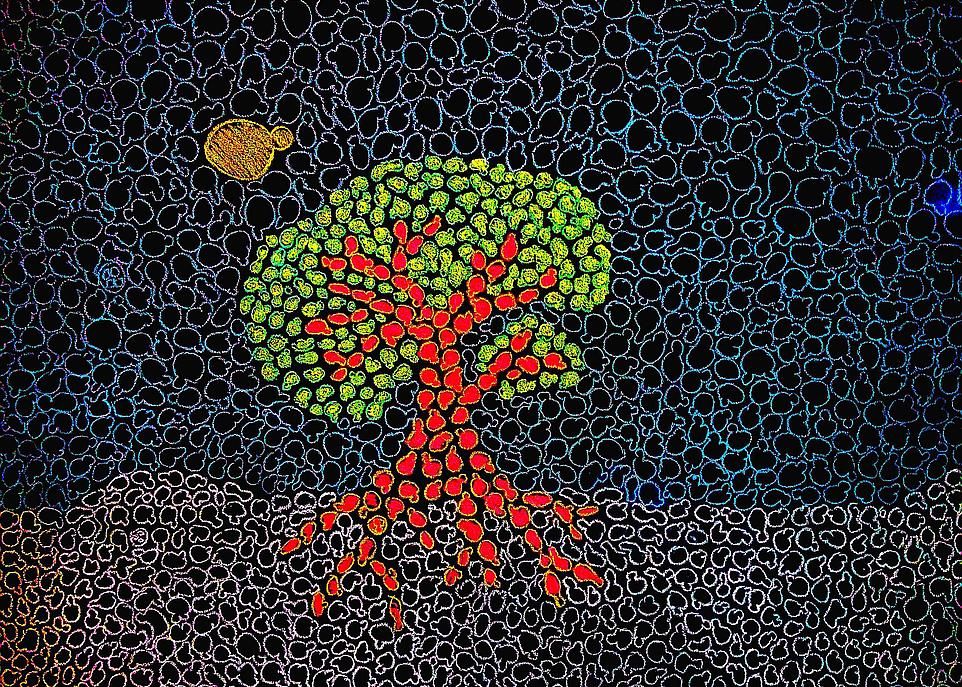

L'arbre-levure, dessin à la craie sur tableau noir réalisé par Jean-Baptiste Leducq. Chaque élément de l'œuvre a la forme d'une levure. Les souches de C. paradoxus étudiées par l'équipe de Christian Landry vivent sur l'écorce des érables et des chênes ainsi que dans les sols des forêts où poussent ces arbres.

Proche parente de la levure utilisée pour la fermentation du pain, du vin et de la bière, S. paradoxus est une espèce qui vit sur l'écorce des érables et des chênes ainsi que dans les sols des forêts où croissent ces arbres. Pendant longtemps, on croyait qu'il n'existait que deux lignées indigènes de S. paradoxus en Amérique du Nord: la lignée B, qui vit sur la côte ouest des États-Unis et dans un vaste territoire qui s'étend du sud des Grands Lacs jusqu'au sud du Québec, et la lignée C, qui se retrouve dans une bande étroite allant du New Hampshire jusqu'en Gaspésie.

Brassage de gènes

En 2014, l'histoire se complique alors que l'équipe de Christian Landry fait la découverte d'une troisième lignée, appelée C*, qui se retrouve presque exclusivement dans la grande région de Québec, là où les lignées B et C se chevauchent. Les analyses subséquentes de cette équipe ont révélé que le génome de C* est une mosaïque faite à partir des gènes des lignées B et C. Cette lignée serait donc issue de leur croisement, survenu après la dernière glaciation.

En 2014, une équipe de l'Université de Toronto faisait elle aussi la découverte d'une nouvelle lignée de S. paradoxus, la lignée D, dont la répartition géographique se limitait exclusivement au campus universitaire de Mississauga. Ces chercheurs ont d'abord cru qu'ils avaient eux aussi affaire à un hybride des lignées B et C, mais l'article qui vient de paraître dans Nature Communications indique que ce n'est pas le cas.

«La lignée D proviendrait de l'hybridation entre la lignée C* et l'une de ses lignées parentales, la lignée B, qui abonde dans le sud de l'Ontario», résume Mathieu Hénault. Ce nouvel hybride produit par rétrocroisement «contribue à la diversité génétique et phénotypique de l'espèce, notamment par son architecture génomique et par la capacité d'utiliser certains nutriments. Cette forme d'hybridation aurait créé une population qui montre des caractéristiques propices à l'émergence d'une jeune espèce hybride», ajoute l'étudiant-chercheur.

Fait étrange, depuis 2015, les chercheurs ne sont pas parvenus à retrouver de spécimens de la lignée D là où elle avait été découverte. «Soit nous avons été malchanceux au moment de l'échantillonnage, soit le nouvel hybride n'existe déjà plus localement, avance Mathieu Hénault. Les individus issus d'une hybridation peuvent connaître plusieurs fins évolutives. Certains peuvent survivre et s'isoler de leurs lignées parentales pour devenir une nouvelle espèce. D'autres peuvent avoir un phénotype moins performant ou même délétère et être appelés à disparaître. C'est peut-être le cas de la lignée D. Pour le moment, on ne peut que spéculer.»

L'article paru dans Nature Communications est signé par Chris Eberlein, Mathieu Hénault, Anna Fijarczyk, Guillaume Charron, Matteo Bouvier et Christian Landry, de l'Université Laval, et par Linda Kohn et James Anderson, de l'Université de Toronto.