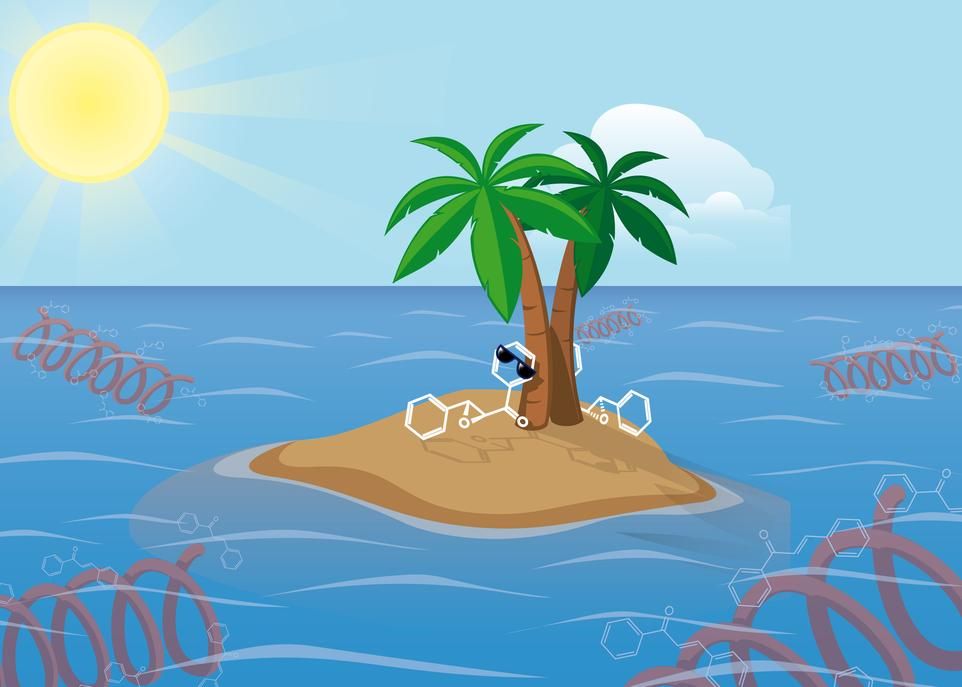

Cette image illustre ce qu'il y a de neuf sous le soleil en matière de catalyse biomimétique. Elle présente de façon humoristique les principaux éléments de la percée effectuée par les chercheurs de l'Université Laval. On y voit, dans l'eau, des polypeptides de forme hélicoïdale qui, à l'instar des enzymes dans les cellules, catalysent des réactions en milieu aqueux. Ces réactions conduisent à la synthèse de molécules à haute valeur ajoutée, symbolisées ici par les deux molécules qui se prélassent sous les palmiers.

— Raphaëlle Théorêt

La très grande majorité des composés synthétisés par l'industrie chimique résultent de réactions qui font appel à des solvants, rappelle le professeur Voyer. Ces produits sont toxiques et difficilement réutilisables, mais l'industrie y a recours parce que très peu de réactions se déroulent efficacement dans l'eau. «Pourtant, toutes les réactions cellulaires ont lieu en milieu aqueux, sans solvants organiques, fait valoir le chercheur. C'est ce qui nous a donné l'idée de développer un procédé biomimétique qui s'inspire des enzymes, les catalyseurs naturels retrouvés dans les cellules.»

La solution à laquelle sont arrivés les chercheurs est toutefois plus simple que celle de la nature, qui mise sur des protéines ou des complexes de protéines. Elle repose sur des polypeptides peu coûteux et homogènes – de courtes chaînes d'un même acide aminé – qui, en raison de leur caractère hydrophobe, catalysent des réactions impliquant des composés qui sont insolubles dans l'eau. «Le catalyseur le plus efficace que nous ayons testé jusqu'à maintenant est la poly-L-leucine, souligne le professeur Voyer. Nos travaux ont permis de déterminer les conditions qu'il faut réunir pour que son efficacité soit optimale dans une réaction classique très utilisée dans l'industrie chimique, la réaction d'époxydation. Nous avons obtenu des rendements dépassant 95%, ce qui se compare avantageusement à ceux obtenus avec des solvants organiques.»

Le recours à de tels polypeptides pourrait donc être avantageux tant sur le plan de l'écologie que sur celui de l'économie puisque ces catalyseurs ne génèrent pas de déchets toxiques et qu'ils sont réutilisables. «Nous tentons maintenant de démontrer que cette avenue est applicable pour d'autres procédés chimiques d'importance utilisés dans l'industrie pharmaceutique, agrochimique ou alimentaire.»

L'étude parue dans Chemical Communications est signée par Christopher Bérubé et Normand Voyer, du Département de chimie, et par Xavier Barbeau et Patrick Lagüe, du Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique.