L'hyperacousie toucherait entre 4% et 17% de la population adulte. Ce trouble auditif peut interférer avec le travail, les loisirs et les relations interpersonnelles.

— Getty Images/Andrey Popov

L'intolérance aux sons de forte intensité – l'hyperacousie – a un caractère subjectif qui complique le diagnostic et la recherche sur ce trouble de l'audition. En effet, il faut s'en remettre aux auto-évaluations des personnes touchées par ce problème pour établir dans quelle mesure il interfère avec leurs activités quotidiennes. Un protocole expérimental mis au point par des chercheurs de l'Université Laval pourrait toutefois enlever une part de subjectivité à cet exercice, suggère un article qui vient de paraître dans la revue scientifique Hearing Research.

L'hyperacousie toucherait entre 4% et 17% de la population adulte. «C'est de plus en plus reconnu comme un trouble de l'audition, même s'il n'y a pas de consensus scientifique quant à sa définition», rappelle le responsable de l'étude, Philippe Fournier, professeur à l'École des sciences de la réadaptation et chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale de l'Université Laval.

L'hyperacousie peut avoir des répercussions importantes dans la vie quotidienne. «Cette condition peut interférer avec le travail, les loisirs et les relations interpersonnelles. Certaines personnes en viennent à porter constamment des protecteurs d'oreilles pour atténuer les sons. D'autres évitent carrément les salles de spectacles, les restaurants ou les autres environnements bruyants. Dans les cas les plus graves, appelés hyperacousie douloureuse, les gens disent ressentir une brûlure, un déchirement ou une décharge électrique à l'intérieur ou à l'extérieur de l'oreille lorsqu'ils sont exposés à des sons de forte intensité.»

On ne sait pas encore ce qui cause l'apparition et le maintien de l'hyperacousie. «On sait toutefois que les personnes qui en souffrent n'ont pas une audition supérieure à la moyenne. Au contraire, elle est généralement associée à une audition dans la moyenne et peut apparaître en raison de perte auditive. De plus, quelques études épidémiologiques ont rapporté que sa prévalence était plus forte chez les personnes âgées», signale le chercheur.

Il n'existe pas de traitement reconnu contre ce trouble de l'audition, poursuit-il. «Les traitements psychologiques peuvent aider à composer avec les pensées et les émotions négatives, et à promouvoir une exposition progressive aux sons problématiques, mais ils ne guérissent pas le trouble.»

Environnement sonore immersif

Afin de mieux évaluer les répercussions de l'hyperacousie sur les activités quotidiennes, le professeur Fournier et son équipe ont mis au point et testé un protocole expérimental faisant appel à un environnement sonore immersif qui s'apparente aux conditions de la vie réelle. Les tests ont été réalisés avec le concours de 20 personnes atteintes d'hyperacousie et de 29 sujets épargnés par ce trouble auditif.

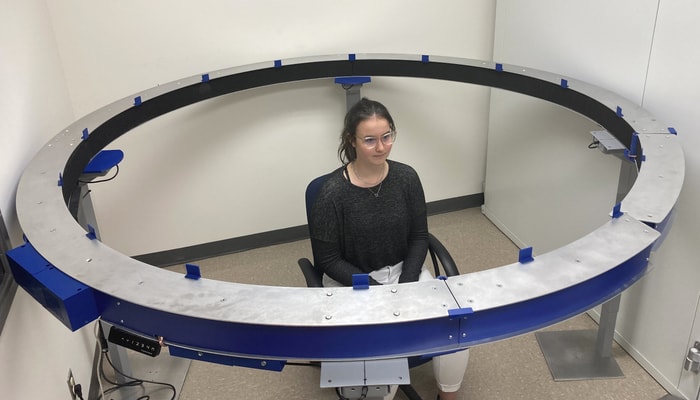

Lors de ce test, chaque sujet est placé au centre d'une pièce où 8 haut-parleurs disposés sur 360 degrés diffusent une ambiance sonore choisie parmi les quatre suivantes: garderie, cafétéria, automobile ou conversations entremêlées. On l'invite à lire un extrait de roman pendant que l'intensité de l'environnement sonore est augmentée progressivement.

«Nous notons la plus basse intensité sonore qui interfère avec la lecture (seuil de dérangement) et celle où un inconfort physique se manifeste (seuil d'inconfort), explique le professeur Fournier. Dans un deuxième temps, chaque sujet est invité à exécuter une tâche cognitive faisant appel à l'attention et à la mémoire dans un environnement sonore dont l'intensité se situe à son seuil de dérangement personnel.»

Anne-Sophie Côté, étudiante en sciences de la réadaptation et membre de l'équipe du professeur Philippe Fournier, au centre d'une structure dans laquelle sont intégrés 8 haut-parleurs disposés sur 360 degrés. Ce système, conçu par le professeur François Bergeron, diffuse des ambiances sonores de la vie quotidienne qui permettent de mesurer le seuil de dérangement et le seuil d'inconfort.

— Pierre Bourez

Premier constat, les personnes atteintes d'hyperacousie ont un seuil de dérangement et un seuil d'inconfort qui se situent, en moyenne, 13 décibels plus bas que ceux du groupe témoin. «La différence peut sembler petite, mais comme les décibels sont sur une échelle logarithmique, une différence de 13 décibels correspond à une intensité sonore environ 20 fois plus élevée», précise le professeur Fournier.

Second constat, la performance au test cognitif diminue de façon équivalente dans les deux groupes. «Toutefois, cette baisse se produit à une intensité sonore nettement plus faible chez les personnes souffrant d'hyperacousie. Cela suggère pourquoi les sons de la vie quotidienne les dérangent davantage», souligne-t-il.

Les tests existants pour mesurer l'hyperacousie font appel à des sons purs que les sujets écoutent à l'aide d'écouteurs. Les évaluations qu'on en tire ont souvent une faible corrélation avec les difficultés rapportées par les personnes qui vivent avec ce problème d'audition.

«L'avantage de notre protocole est qu'il reproduit un environnement sonore qui s'apparente à ce que les personnes vivent au quotidien et qu'il permet de quantifier les impacts fonctionnels de l'hyperacousie, résume le professeur Fournier. Nous croyons qu'il pourrait être adapté pour permettre son utilisation en clinique. On pourrait ainsi suivre l'évolution des répercussions fonctionnelles de l'hyperacousie chez un patient et mieux mesurer l'efficacité de certaines interventions.»

L'article publié dans la revue Hearing Research est signé par Pierre Bourez, François Bergeron et Philippe Fournier, de l'Université Laval, Guillaume Vallet, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Nathalie Gosselin, de l'Université de Montréal.