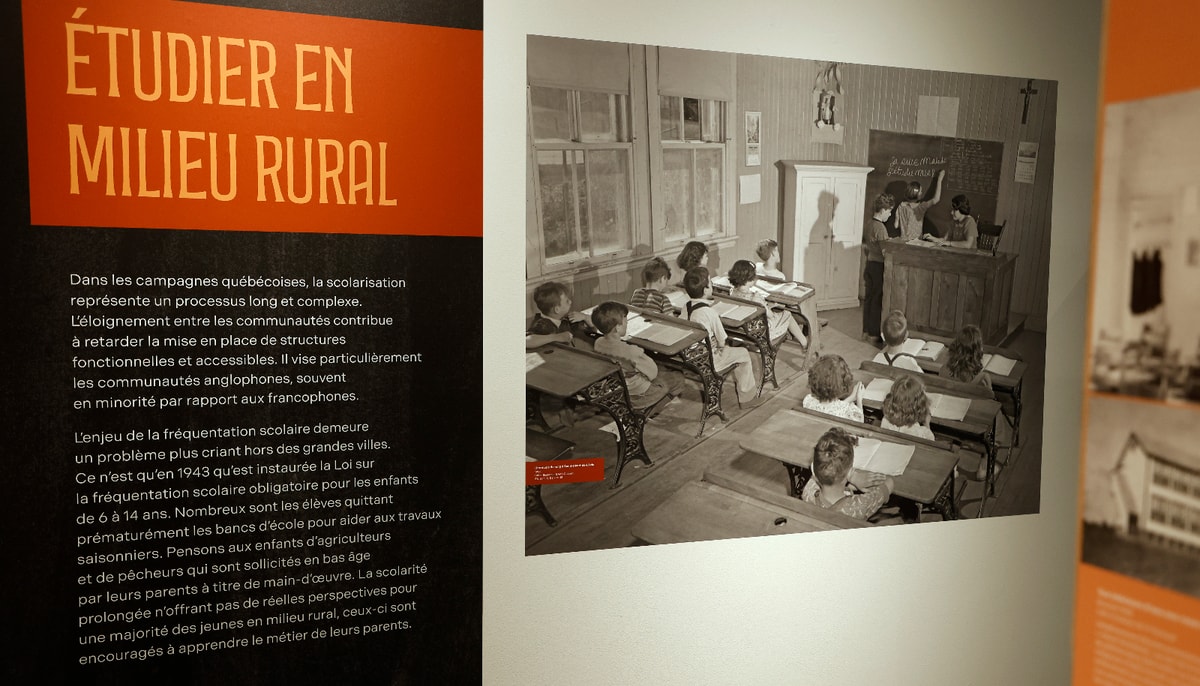

Une école de rang à Saint-Henri-de-Lévis. Cette photo est l'œuvre d'Omer Beaudoin en 1952. Le crucifix et la statue de la Vierge Marie faisaient partie du décor religieux des écoles primaires publiques catholiques francophones du passé.

— Université Laval, Yan Doublet

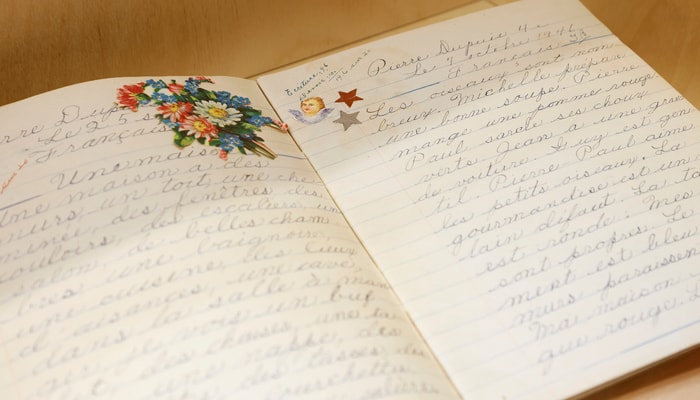

«Les oiseaux sont nombreux. Michelle prépare une bonne soupe. Pierre mange une pomme rouge. Paul sarcle ses choux verts. Jean a une grande voiture. Guy est gentil.»

C'est ainsi que débute la dictée de l'élève de quatrième année du primaire, Pierre Dupuis, dans son cahier d'exercices, le 7 octobre 1946. Sa maîtrise évidente de l'orthographe et de la grammaire lui ont d'ailleurs valu l'excellente note de 19,6 sur 20 et la mention «T.B.» de son enseignante, de même que deux petites étoiles et un angelot qu'elle a collés dans le coin supérieur gauche de la copie.

Deux pages du cahier d'exercices de Pierre Dupuis, un élève de quatrième année du primaire. Ce cahier fait partie de la collection de l'Université Laval. Le texte à droite a été écrit le 7 octobre 1946.

— Université Laval, Yan Doublet

Ce document d'une autre époque est tiré de la collection de l'Université Laval. Il se veut une brève incursion dans le quotidien d'une école primaire publique francophone québécoise du passé. Avec plusieurs autres documents et objets d'époque, ce cahier d'exercices se trouve au cœur de la toute nouvelle exposition de la Bibliothèque de l'Université Laval intitulée Écoles – L'éducation au Québec avant 1964. Montée par le personnel de la Bibliothèque avec différents partenaires, celle-ci se tient jusqu'au 25 octobre 2026 au premier étage du pavillon Jean-Charles-Bonenfant.

«Ce projet d'exposition découle de la collection Atlas historique du Québec, dont l'un des ouvrages porte sur l'histoire de l'éducation au Québec», explique l'étudiante à la maîtrise en histoire et commissaire de l'exposition Geneviève Boisvert.

«Je trouve intéressant et actuel d'avoir une telle exposition, considérant les grands changements survenus dans le système d'enseignement depuis une dizaine d'années, notamment avec le numérique, poursuit-elle. De pouvoir retourner aux sources et voir concrètement ce qu'était la réalité autrefois peut être instructif. Il est plus facile de transmettre une mémoire concrète par des objets qui avaient une utilité différente dans l'école d'antan. Pour s'approprier un passé qui n'est pas notre présent.»

La commissaire Geneviève Boisvert devant l'une des très grandes photographies d'époque en noir et blanc qui enrichissent l'exposition. Celle-ci est l'œuvre de Joseph Guibord en 1951. On y voit des élèves prenant l'autobus scolaire en direction de l'école de Knowlton, dans la région des Cantons-de-l'Est, au Québec. Le passage de la carriole tirée par des chevaux à l'autobus scolaire motorisé change radicalement la réalité des commissions scolaires des régions du Québec.

— Université Laval, Yan Doublet

Du Département de l’instruction publique au ministère de l’Éducation

L’exposition propose une visite du territoire québécois en couvrant près d'un siècle de l’histoire du système d’éducation, de 1875 à 1964. Cette longue période est consacrée spécifiquement aux écoles primaires publiques francophones et anglophones. L’exposition est subdivisée en cinq zones. L’année 1875 et l’année 1964 voient respectivement la création du Département de l’instruction publique et celle du ministère de l’Éducation.

Dès 1841, le gouvernement du Québec avait mis en place une importante mesure, la création d’un système de commissions scolaires catholiques et protestantes. Le réseau d’écoles est alors éclaté et diversifié. En 1851, une autre mesure d’envergure voit le jour: un système d’inspectorat est mis sur pied pour assurer un certain contrôle sur les écoles. Les inspecteurs visitent chaque année les nombreuses écoles du Québec pour s’assurer que les lois scolaires soient respectées, pour évaluer maîtres et maîtresses, et pour superviser la qualité des bâtiments scolaires. En 1869, la confessionnalité du système d’éducation s’affirme: le pouvoir de l’Église catholique sur l’éducation est renforcé, alors que les Églises protestantes sont laissées libres.

Visite d’un inspecteur dans une classe de garçons à Montréal. Cette photo est l'oeuvre d'Edmond Mount, en 1957. Chaque année, les inspecteurs visitaient les nombreuses écoles du Québec pour s’assurer, entre autres, que les lois scolaires étaient respectées et pour évaluer les maîtres et les maîtresses.

— Université Laval, Yan Doublet

Étudier en ville, en milieu rural ou en zones de colonisation

D’une zone à l’autre, les thèmes portent sur étudier en ville, étudier en milieu rural et étudier en zones de colonisation.

Au fil de la visite, on peut lire notamment que les franco-catholiques, qui composent la majorité de la classe ouvrière, à Montréal comme à Québec, affichent le taux de fréquentation le plus faible de la province.

En 1943, le gouvernement instaure la Loi sur la fréquentation scolaire obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans. Cet enjeu est criant hors des grandes villes. Nombreux sont les élèves qui quittent prématurément les bancs d’école pour aider aux travaux saisonniers.

«Chez les francophones, rappelle Geneviève Boisvert, les écoles de rang vont être davantage mixtes. Les enseignantes étaient habituellement de jeunes femmes célibataires. En ville, il y avait davantage de religieuses et les classes étaient genrées, garçons ou filles.»

Au tournant du 20e siècle, les écoles protestantes amorcent un processus de regroupement. Ce mouvement se termine avec la création de commissions scolaires centrales pour les élèves protestants au cours des années 1940.

Dans les régions de colonisation, les écoles sont souvent en mauvaise condition, les salles de classe trop petites et les moyens financiers réduits.

En 1961, le gouvernement libéral de Jean Lesage lance la Commission royale d’enquête sur l’enseignement au Québec, communément appelée «commission Parent». En 1964 sont créés le ministère de l’Éducation et le Conseil supérieur de l’Éducation.

Une bibliothèque itinérante

La visite de l’exposition débute par une image spectaculaire installée à l’extérieur de la salle. On y voit une quinzaine d’enfants, garçons et filles, faisant sagement la file avant de monter à bord d’un autobus. Pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’une bibliothèque itinérante de l’Université McGill desservant une zone rurale anglophone des Cantons-de-l'Est, au Québec.

Un abondant matériel visuel, qu’il s’agisse de photos anciennes pour la plupart en noir et blanc, certaines en très grand format, vient soutenir les textes. Ce visuel, ainsi que de nombreux objets et documents, provient de la collection de l’Université Laval et de différents prêteurs institutionnels et privés.

Mentionnons, parmi la cinquantaine d’objets et de documents exposés, un crucifix, l’objet religieux le plus répandu dans les classes catholiques, le portrait de la reine Victoria, celui du monarque britannique étant fréquemment exposé dans les salles de classe des écoles anglo-protestantes, et un jeu de cartes sur l’histoire de l’Antiquité. Il y a aussi les sceaux de deux écoles primaires anglophones de Québec, dont l’école élémentaire Leonard School qui accueillait les jeunes filles anglo-catholiques de la communauté irlandaise. Un extrait vidéo de la télésérie à succès Les filles de Caleb permet, quant à lui, de se retrouver dans une école de rang du début du 20e siècle. Émilie Bordeleau donne alors une leçon de catéchisme sur le mariage chrétien.

En plus de Geneviève Boisvert, l’équipe de réalisation du projet d’exposition était composée de Marie Dufour, chargée de conservation et de mise en valeur des collections à la Bibliothèque, coordonnatrice du projet, de Brigitte Caulier, professeure associée au Département des sciences historiques de l'Université Laval, responsable de la validation scientifique de l’exposition et codirectrice de L'école au Québec, et du designer Régis Pilote.