L'alzheimer n'est pas une maladie ayant une cause unique, mais un syndrome aux causes multiples, soutient Simon Duchesne. «Il faut y répondre en développant des traitements personnalisés qui ciblent les mécanismes impliqués dans chaque cas, ainsi que des stratégies de prévention intégrant à la fois le mode de vie, l'environnement et la biologie.»

La présence de plaques amyloïdes dans le cerveau s'impose de plus en plus comme le seul et unique critère diagnostique de l'alzheimer. L'homologation de nouveaux médicaments qui ciblent spécifiquement ces accumulations de protéines amyloïdes pourrait, en dépit de leur efficacité contestable, drainer encore plus d'attention vers ces plaques au détriment d'une approche globale intégrant tous les facteurs qui interviennent dans cette maladie.

C'est en réponse à cette tendance lourde dans la recherche sur l'alzheimer que Simon Duchesne, professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval, et trois de ses collègues viennent de publier, dans le Journal of Alzheimer's Disease, un article de réflexion appelant à une remise en question de notre conception de cette maladie.

À la base, l'alzheimer est une maladie caractérisée par la destruction des neurones du cerveau qui entraîne, entre autres, des pertes de mémoire, une désorientation dans le temps et dans l'espace, des difficultés à planifier ou à résoudre des problèmes et des difficultés à exécuter des tâches familières.

«Dans les années 1980, une recherche a mis en lumière le rôle de trois gènes dans la surproduction de plaques amyloïdes dans le cerveau de personnes atteintes de la forme génétique de l'alzheimer, rappelle Simon Duchesne. Même si cette forme de la maladie représente à peine 3% des cas, les chercheurs ont cru que l'accumulation de ces plaques pouvait également être en cause chez les personnes qui n'ont pas ces gènes. Ce n'était pas une mauvaise hypothèse à l'époque, mais cela a conduit à un argument circulaire: la présence de ces plaques est devenue la maladie, et la maladie est définie par la présence de ces plaques.»

Une sursimplication

Plusieurs observations tendent à réfuter l'hypothèse de l'accumulation de protéines amyloïdes comme cause centrale de l'alzheimer. Par exemple, ces plaques sont présentes en abondance chez une large proportion de personnes âgées qui sont en santé sur le plan cognitif. De plus, le lien entre l'abondance de ces plaques et la gravité du déclin cognitif est très faible. Par ailleurs, il existe une vingtaine de gènes sans lien avec les plaques amyloïdes qui augmentent le risque d'alzheimer. Enfin, de nouveaux médicaments parviennent à enlever jusqu'à 75% des plaques, mais ils ralentissent le déclin cognitif d'à peine 25%.

«J'ai 53 ans et, comme la plupart des personnes de plus de 25 ans, j'ai sûrement des plaques amyloïdes dans mon cerveau, souligne le professeur Duchesne. Je n'ai aucun problème cognitif pour le moment et il n'est pas garanti que je vais en développer plus tard. Par contre, beaucoup de gens ont des problèmes cognitifs sans qu'il y ait accumulation de plaques dans leur cerveau. Définir l'alzheimer sur la base de la présence de plaques amyloïdes est une sursimplification qui ne tient pas compte de l'ensemble des dysfonctionnements associés à cette maladie ni des interactions avec tous les facteurs de risques.»

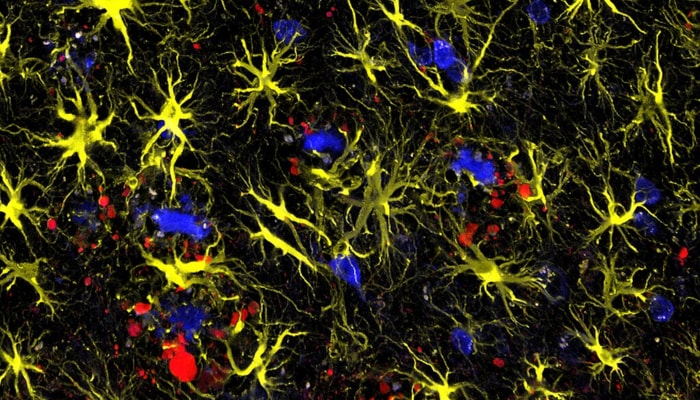

Cette image du cerveau d'une souris atteinte d'alzheimer montre des plaques amyloïdes, en bleu, des neurones atteints, en rouge, et des astrocytes, en jaune. La présence de plaques amyloïdes s'impose de plus en plus comme le seul et unique critère diagnostique de l'alzheimer, malgré les nombreuses observations qui ne soutiennent pas l'hypothèse de l'accumulation de protéines amyloïdes comme cause centrale de cette maladie.

— Pics56

Plusieurs autres hypothèses ont été avancées pour expliquer ce qui cause l'alzheimer, rappelle-t-il. Certains chercheurs croient qu'il s'agit d'un problème d'inflammation, d'autres explorent la piste de l'infection ou celles du dysfonctionnement vasculaire ou du métabolisme du glucose. «Chacun défend son hypothèse, alors qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une cause unique à cette maladie qui se développe sur une période de plusieurs décennies. Ça peut être tout ça en même temps. N'importe quel déséquilibre du cerveau qu'on laisse aller suffisamment longtemps peut conduire à une grande cascade de perturbations qu'on pourrait appeler alzheimer.»

Le professeur Duchesne estime qu'on gagnerait à concevoir le cerveau comme un système complexe où les problèmes peuvent apparaître à différents niveaux – gènes, protéines, cellules, structures cérébrales, fonctions cognitives, activités quotidiennes, environnement social et physique. Une défaillance sur un plan peut déclencher des perturbations sur les autres, ce qui explique la diversité des trajectoires observées dans les maladies neurodégénératives.

«La maladie d'Alzheimer, poursuit-il, n'est pas une seule et même maladie, mais un syndrome aux causes multiples. Il faut y répondre en développant des traitements personnalisés qui ciblent les mécanismes impliqués dans chaque cas, ainsi que des stratégies de prévention intégrant à la fois le mode de vie, l'environnement et la biologie. Il se peut que dans 50 ans, les cas considérés aujourd'hui comme de l'alzheimer soient segmentés en plusieurs maladies distinctes appelant des traitements différents.»

Modéliser le cerveau

Simon Duchesne ne se contente pas de déplorer la ruée vers les plaques amyloïdes qui a cours depuis une vingtaine d'années. Avec son équipe, il tente de trouver des solutions en modélisant le cerveau afin de mieux comprendre ce qui participe au maintien de sa santé ou à ses dysfonctionnements.

«Grâce au modèle mathématique que nous avons développé, nous pouvons simuler des interactions complexes, prédire le risque qu'une personne développe l'alzheimer et concevoir des mesures de prévention et des traitements plus efficaces pour les démences. Le modèle repose présentement sur 19 équations et 75 paramètres. En y ajoutant d'autres éléments, nous allons obtenir des résultats encore plus probants qui vont rapprocher cet outil d'une utilité clinique.»

Les signataires de l'article paru dans le Journal of Alzheimer's Disease sont Simon Duchesne, Olivier Potvin et Carol Hudon, de l'Université Laval, et Christian Bocti, de l'Université de Sherbrooke.