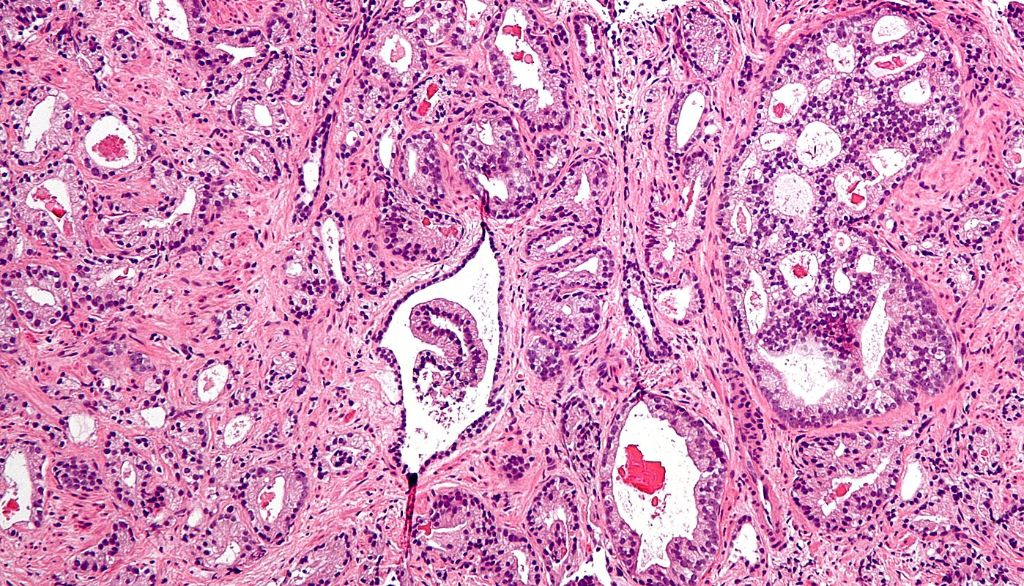

Cette image prise au microscope montre des cellules cancéreuses dans une coupe de la prostate.

— Nephron

Des chercheurs de l’Université Laval ont découvert des marqueurs et des gènes associés à la résistance à un traitement hormonal couramment administré aux personnes atteintes de cancer de la prostate. Ces avancées, rapportées dans un article publié par NAR Cancer, pourraient conduire à une meilleure utilisation de ce traitement et à la mise au point de nouveaux traitements plus efficaces contre les cancers.

Rappelons que la résistance aux traitements hormonaux est un phénomène courant dans le cancer de la prostate et dans d’autres types de cancers. Cette résistance conduit à la prolifération de cellules qui ne répondent pas au traitement, favorisant ainsi la récidive du cancer et la formation de métastases.

Afin de mieux comprendre les fins rouages de cette résistance, les équipes de recherche de Samer Hussein, Rachid Mazroui et Paul Toren, de la Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, ont utilisé deux lignées de cellules cancéreuses de la prostate.

La première lignée était constituée de cellules qui répondent à l’enzalutamide (ENZ). Cette molécule est utilisée en hormonothérapie pour bloquer les hormones androgéniques comme la testostérone. Son action permet de freiner la progression du cancer de la prostate et de prolonger l’espérance de vie.

La seconde lignée de cellules cancéreuses était résistante à ce traitement: les cellules ne répondent pas à la molécule ENZ et leur prolifération se poursuit.

«La plupart des chercheurs qui étudient la résistance aux traitements hormonaux se concentrent sur les changements qui se produisent dans l’expression des gènes – la transcription de l’ADN en ARN – lorsque la résistance apparaît, explique le professeur Hussein. Ces études mesurent les niveaux d’ARN messagers dans la cellule. Toutefois, à elles seules, ces données ne permettent pas d’identifier les changements dans l’expression des gènes qui sont critiques pour la résistance. Nous avons donc eu l’idée de regarder une étape plus loin dans le processus en étudiant comment la traduction des ARN messagers en protéines changeait lorsqu’il y avait résistance à la molécule ENZ.»

Les expériences réalisées par les chercheurs ont montré que, dans les cellules résistantes, il y a diminution de la traduction de la grande majorité des ARN messagers. Il y a toutefois quelques exceptions. «Certains ARN messagers sont davantage traduits dans les cellules résistantes, souligne Samer Hussein. Lorsque nous induisons l’expression des gènes correspondant à ces ARN messagers dans des cellules sensibles à l’ENZ, elles deviennent résistantes au traitement.»

Les chercheurs ont également découvert une nouvelle classe de marqueurs associés à la résistance à la molécule ENZ. «Nous avons observé la présence de longs ARN non codants à l’extérieur du noyau des cellules, ce qu’on ne voit jamais dans les cellules saines. Comme leur nom l’indique, les longs ARN non codants ne devraient pas être traduits en protéines, explique le professeur Hussein. Dans les cellules résistantes à l’ENZ, ces ARN sont traduits en courtes protéines, des peptides. Lorsque nous induisons l’expression de ces peptides dans des cellules sensibles à l’ENZ, la résistance apparaît.»

Ces avancées de nature fondamentale pourraient avoir des retombées cliniques sur deux plans. D’une part, elles peuvent orienter la nature des traitements offerts aux patients. «Les gènes surexprimés dans les lignées résistantes et les longs ARN non codants à l’extérieur du noyau sont des indicateurs de résistance à l’ENZ. Il faut donc envisager d’autres traitements pour les patients chez qui cela est observé», souligne le professeur Hussein.

D’autre part, ces marqueurs de résistance peuvent guider la recherche de nouveaux traitements. «Si de nouvelles molécules contre le cancer n’accentuent pas l’expression des gènes candidats que nous avons identifiés ou la traduction des longs ARN non codants, on risque moins de voir apparaître une résistance au traitement», avance le chercheur.

Les autres signataires de l’étude publiée dans NAR Cancer sont Emeline Lelong, Gabriel Khelifi, Pauline Adjibade, France-Hélène Joncas, Valérie Grenier St-Sauveur, Virginie Paquette, Typhaine Gris, Étienne Audet-Walsh et Jean-Philippe Lambert, de l’Université Laval, et Amina Zoubeidi, de l’Université de la Colombie-Britannique.