«Au tournant des années 2000, on voit de plus en plus de psychologues et d'intervenants dans les milieux scolaires prendre la parole publiquement pour dire que la violence n'est pas seulement physique et matérielle, comme celle des gangs de rue et des jeunes taxeurs, mais qu'elle est aussi psychologique, verbale, sournoise et invisible. On découvre l'intimidation telle qu'on la comprend aujourd'hui», relève l'auteur.

— GETTY IMAGES/MoMorad

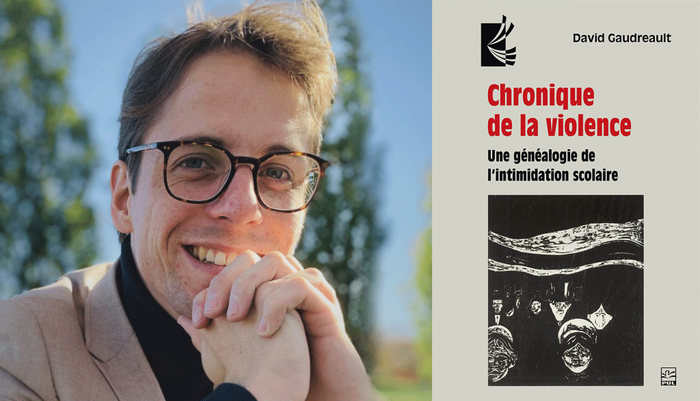

La rentrée scolaire rime parfois avec un retour des querelles dans la cour d'école. Si cette violence entre jeunes semble vieille comme le monde, elle a changé de forme et de nom, jusqu'à la naissance de l'intimidation au tournant du siècle. David Gaudreault y consacre un livre, une analyse documentaire et sociologique étoffée qu'il déploie sur 268 pages, des gangs de rue jusqu'à la cyberintimidation.

Aujourd'hui professionnel de recherche, doctorant au Département de sociologie de l'Université Laval et professeur au Cégep Sainte-Foy, il a développé un intérêt pour le sujet dès son baccalauréat, il y a une dizaine d'années. C'était l'époque de cas très médiatisés de fugues d'adolescents intimidés. Il évoque aussi le suicide de Marjorie Raymond, en Gaspésie, qui a conduit à un vif débat de société au Québec et à une loi votée par le gouvernement Charest pour combattre l'intimidation et la violence à l'école.

Son ouvrage intitulé Chronique de la violence. Une généalogie de l'intimidation scolaire, publié aux Presses de l'Université Laval en mars, découle de son mémoire de maîtrise. «J'ai voulu découvrir comment un phénomène ancien en vient à faire l'objet d'une nouvelle attention médiatique, politique et scientifique, et donc d'une certaine panique morale, comme si on s'ouvrait les yeux collectivement, tout d'un coup.» Sans nier l'existence ni la gravité de l'intimidation et ses conséquences, il s'intéresse à la découverte du problème juvénile «de l'heure».

L'auteur David Gaudreault qualifie son approche de «généalogique et constructiviste».

Plus de 3000 articles de journaux décortiqués

Pour retourner aux origines de l'intimidation, il a fait une recherche systématique par mots-clés dans la presse écrite québécoise et décortiqué 3335 articles de journaux publiés entre 1985 et 2016. Ces lectures ont servi de guide et l'ont mené à consulter des plans d'action politiques, à écouter tel film, à approfondir tel fait divers. Il a aussi fait une revue de la littérature scientifique pertinente.

Les premières utilisations du mot intimidation, dans le sens contemporain du terme, ont été découvertes au sein d'articles sur les gangs de rue, dans les années 1980. David Gaudreault nous replonge dans le contexte «néoconservateur» de la fin du 20e siècle et la volonté politique de serrer la vis à la délinquance juvénile, faisant émerger la «catégorie-problème des gangs». «Les gouvernements canadien et québécois ont un peu suivi l'exemple du gouvernement américain, qui avait lancé plus tôt la fameuse lutte contre la drogue et les bandes criminelles», indique l'auteur, en mentionnant que la criminalité d'alors n'était pas en hausse, mais plutôt stable ou en diminution.

Puis voilà que dans la décennie 1990-2000, l'attention pour les gangs de rue s'essouffle et d'autres formes de violence juvénile font leur apparition dans le discours public. Le mot «taxage» est en vogue et envahit les journaux. Si un vaste chantier de recherche et d'action pour contrer ce fléau est mis sur pied, le problème est selon lui délaissé à compter de 2004, quand les autorités gouvernementales ont une nouvelle cible: l'intimidation scolaire. Le terme taxage connaît alors d'après lui «une chute abrupte et irrévocable».

«Au tournant des années 2000, on voit de plus en plus de psychologues et d'intervenants dans les milieux scolaires prendre la parole publiquement pour dire que la violence n'est pas seulement physique et matérielle, comme celle des gangs de rue et des jeunes taxeurs, mais qu'elle est aussi psychologique, verbale, sournoise et invisible. On découvre l'intimidation telle qu'on la comprend aujourd'hui. C'est comme si depuis les années 1980, le problème jeunesse du moment passait entre les mains du discours néoconservateur au champ psychosocial. C'est un changement de propriété», analyse l'auteur.

Les bons et les méchants

Cette généalogie démontre à quel point la violence est un phénomène complexe. «Quand on regarde sérieusement les statistiques, ce n'est pas vrai que le monde est divisé entre les bons et les méchants. La majorité des enfants vont être parfois intimidateurs, parfois intimidés», nuance David Gaudreault. Selon une enquête de l'Institut de la statistique du Québec de 2010-2011, 53% des élèves victimisés ont aussi commis au moins un comportement d'agressivité directe.

— David Gaudreault

Dans son livre, l'auteur aborde les cas extrêmes de tueries, comme celles de Colombine ou du Centre culturel islamique de Québec, qui ont été associés à l'intimidation. Il remarque que la figure du tireur est en partie construite comme celle d'une victime devenue bourreau. «Ces explications psychologiques, dit-il, viennent concurrencer les dimensions politiques et sociales, comme le racisme, le sexisme et la régulation des armes, qui caractérisent la plupart du temps ces tragédies.»

Appel à la rationalité

Qu'espère-t-il que l'on retienne de son livre? «Tout le monde est pour la lutte contre l'intimidation, on ne peut pas être contre la vertu. Mais on peut faire un appel à la rationalité et au calme quand il est temps de prendre des décisions politiques sur des problèmes sociaux, avant d'avoir des réflexes répressifs, d'attiser la peur et l'inquiétude», répond-il.

Et s'il était possible de ne pas rendre l'enfant responsable de ses tares, de ses supposées défaillances de caractère? Il a relevé une «psychologisation» de l'intimidation dans la littérature scientifique, qui considère que la violence trouve sa source dans la personnalité de l'enfant (l'agresseur en manque d'autocontrôle, la victime trop soumise et passive). D'autres facteurs sociaux et culturels entrent en ligne de compte, dit l'auteur.

L'ère de la cyberintimidation?

Pour la suite des choses, arrivons-nous dans l'ère de la cyberintimidation? David Gaudreault ne la considère pas comme un nouveau problème public. «Mais il y a une perception sans doute fondée d'une aggravation des conditions déjà existantes. Ce n'est pas la nature du problème qui change, contrairement au passage des gangs de rue à l'intimidation. C'est plutôt une impression que les nouvelles technologies rendent l'intimidation partout possible, comme si elle n'avait plus de frontières physiques et temporelles.»

Dans son livre, il cite le comédien et porte-parole de la lutte contre l'intimidation Jasmin Roy: «À mon époque, quand j'arrivais à la maison, j'avais un certain répit. Maintenant, les jeunes ouvrent leur ordinateur et les insultes les suivent jusqu'à la maison.»

Le doctorant en sociologie apporte une dernière nuance concernant le cyberespace. Quand une nouveauté ou un changement apparaît, comme la plateforme TikTok, les adultes sont bien souvent portés à regarder les jeunes avec panique et incompréhension, a-t-il constaté. «Il faut faire attention. On trouvait les mêmes discours quand la télévision, les jeux vidéo et Facebook sont arrivés.» D'où l'appel à la rationalité de l'auteur.