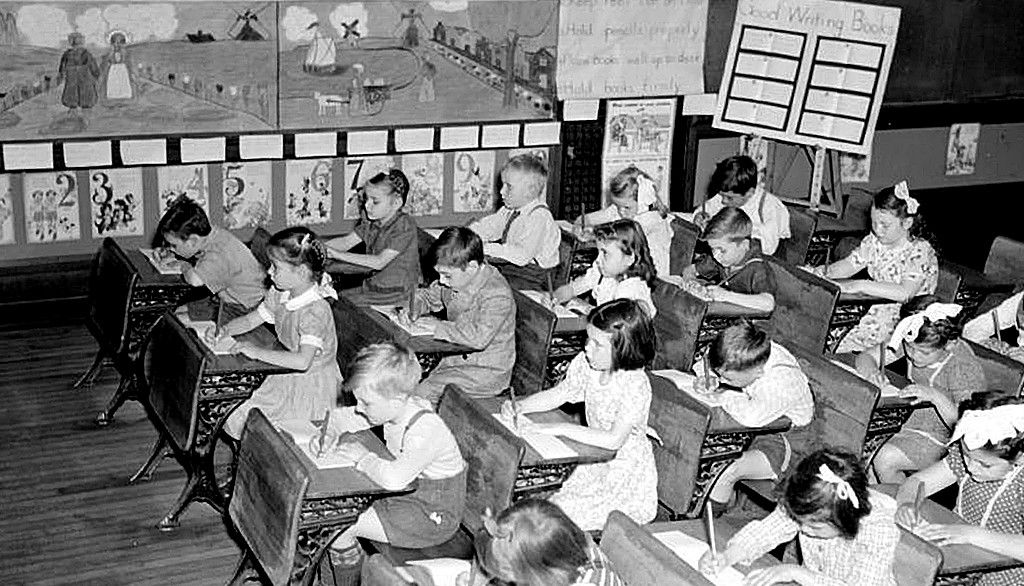

Classe d’une école primaire, Montréal, 1946. Dans le passé, la salle de classe traditionnelle d’une école primaire québécoise était rectangulaire et le plafond avait toujours un minimum de 3 mètres de hauteur. De larges fenêtres baignaient les lieux de lumière naturelle.

— Claude Decarie

Trois cent quarante-neuf. C’est le nombre impressionnant de documents d’archives qui ont été analysés par deux étudiants durant l’été 2019 dans le cadre du projet de recherche-action Schola.

Ce projet de cinq ans, financé par le ministère de l’Éducation, est mené par un groupe de chercheurs de l’Université Laval en architecture, en sciences de l’éducation et en design. Sa mission consiste à documenter l’état du parc scolaire primaire et secondaire québécois. Le Québec compte plus de 3300 écoles publiques de niveau primaire et secondaire, dont la majorité a été construite entre 1948 et 1973. Le second volet du projet consiste à développer d’ici 2022 une plateforme Web d’expertise en architecture scolaire pour soutenir, orienter et documenter la rénovation de ces écoles.

Début mai, dans le cadre du 88e Congrès de l’Association francophone pour le savoir - Acfas, Alexandre Zarié et Sarahlou Wagner-Lapierre ont présenté en mode virtuel les principaux résultats de leur analyse archivistique. En 2019, ils étaient inscrits tous deux à la maîtrise à l’Université Laval, le premier en didactique et la seconde en maîtrise professionnelle en architecture. Un article scientifique sur les résultats de cette recherche sera publié à l’automne 2021 dans la revue Historical Studies in Education/Revue d’histoire de l’éducation.

«Notre recherche visait à comprendre, à partir de plans, de coupes, d’élévations et de photos, l’évolution des réflexions pédagogiques, sociales et architecturales ayant influencé le parc scolaire primaire québécois dans sa forme, explique Alexandre Zarié. Pour cela, nous avons recueilli un ensemble de documents d’archives de 1876 à aujourd’hui issus du monde de l’architecture et de l’éducation. Parmi eux, nous retrouvions, des lois et des règlements officiels, des devis fonctionnels et techniques, des extraits du rapport Parent et autres documents gouvernementaux, ainsi que des articles de revues professionnelles d’architecture.»

Selon Sarahlou Wagner-Lapierre, le rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, communément appelé rapport Parent, ne fut pas un tournant pour l’architecture des écoles primaires dans les années 1960, car trois écoles sur quatre étaient déjà construites à sa publication. «Beaucoup de choses, dit-elle, avaient été annoncées 20 ans auparavant dans les revues d’architecture. Déjà dans les années 1940, les architectes souhaitaient concevoir des classes mieux adaptées à la pédagogie nouvelle et plus flexibles. Peut-être le rapport Parent institutionnalise-t-il ces volontés.»

Pour assurer que l’architecture de l’école demeure en adéquation avec la pédagogie changeante, la Commission propose, par exemple, de concevoir des écoles pouvant être modifiées en profondeur au cours des 25 années suivant leur construction ou ayant une durée de vie qui ne dépasse pas un tel laps de temps. «La création du ministère de l’Éducation, poursuit-elle, va également de pair avec la tenue d’un premier concours d’architecture scolaire au Québec, en 1964, lequel va introduire plusieurs idées nouvelles, telles les classes à aire ouverte. Cela dit, ces idées auront une incidence sur la conception d’un nombre limité d’écoles jusqu’en 1980, date à partir de laquelle plusieurs innovations seront remises en question.»

Comprendre la forme de 3500 salles de classe

Les étudiants ont analysé près de 2300 extraits de différents documents d’archives.

Au début du 20e siècle, une des justifications principales apparues dans les discours des concepteurs d’écoles primaires concerne la protection contre l’incendie. À la suite de deux incendies d’écoles, l’un à Montréal en 1907, l’autre en 1908 aux États-Unis, les concepteurs d’écoles au Québec recommandent de ne plus construire de bâtiments de plus de deux étages. Cette préoccupation perdurera jusqu’aux années 1950.

La recherche d’Alexandre Zarié et Sarahlou Wagner-Lapierre met en lumière un grand souci pour la santé et le bien-être physique des élèves, et ce, dès le début du 20e siècle, notamment en matière d’éclairage et de qualité de l’air.

«Nos archives, explique-t-il, nous ont permis de savoir que l’éclairage naturel s’avère crucial dans la conception des salles de classe dès le début du 20e siècle, d’autant plus que l’éclairage artificiel n’est pas encore répandu et que l’on découvre à la fin du siècle précédent que la myopie est exacerbée par le nombre d’années passées sur les bancs d’école. Les règlements stipulent que la partie supérieure de la fenêtre doit être aussi haute que possible et sa partie inférieure a au moins 1,2 m du plancher.»

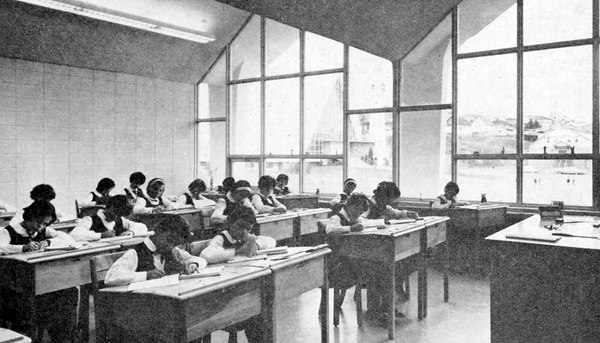

Dans le passé, la salle de classe traditionnelle d’une école primaire était rectangulaire et les larges fenêtres étaient systématiquement disposées sur le mur le plus long, permettant la pénétration de la lumière naturelle jusqu’au mur adjacent au corridor. Le plafond avait toujours un minimum de 3m de hauteur. Ces caractéristiques suivaient les règlements des comités catholiques et protestants ainsi que les règlements provinciaux d’hygiène. «Ces règlements, indique Alexandre Zarié, ont eu cours jusqu’à la mise sur pied du ministère de l’Éducation en 1964.»

Le volume d’air présent dans une salle de classe, ainsi que son renouvellement, répondait à des normes édictées par les règlements des comités catholique et protestant. Il devait y avoir 4,2 m3 d’air par élève et introduire, par minute et par élève, 0,7 m3 d’air neuf pendant que les salles de classe étaient occupées, en plus d’ouvrir les fenêtres pendant au moins une demi-heure après la sortie des élèves.

«Ces critères présents dans les textes de loi nous sont devenus intelligibles à la lecture des articles des revues d’architecture canadiennes des années 1910 et 1920, soutient Sarahlou Wagner-Lapierre. Ces articles suivent le mouvement hygiéniste répandu dans les pays occidentaux. Ils insistent sur la ventilation par peur que l’air malsain ne cause une perte de vitalité chez les enfants en pleine croissance, les rende plus fragiles aux germes et diminue leur capacité à se concentrer.»

Dans leur présentation, les deux étudiants ont abordé la forme de classe atypique apparue autour des années 1960. Expression d’une volonté d’innover, certaines étaient de forme triangulaire, d’autres de forme hexagonale ou trapézoïdale. «L’une des deux explications que nous avons trouvées concerne, encore une fois, le bien-être des enfants autour de considérations relatives à l’éclairage, précise Alexandre Zarié. Toutefois, ces innovations correspondent à seulement 6% des classes du parc scolaire actuel et ces dernières ont été jugées trop difficiles à aménager. Elles n’ont d’ailleurs pas survécu à l’épreuve du temps.»

Classe de l’école Georges-Vanier à Bagotville, construite par la firme Desgagné & Côté architectes, probablement en 1963. Il s'agit d'une école primaire de quatorze classes, rassemblées selon un plan rectangulaire avec un corridor central et desservi à chaque bout par un escalier partant des entrées.