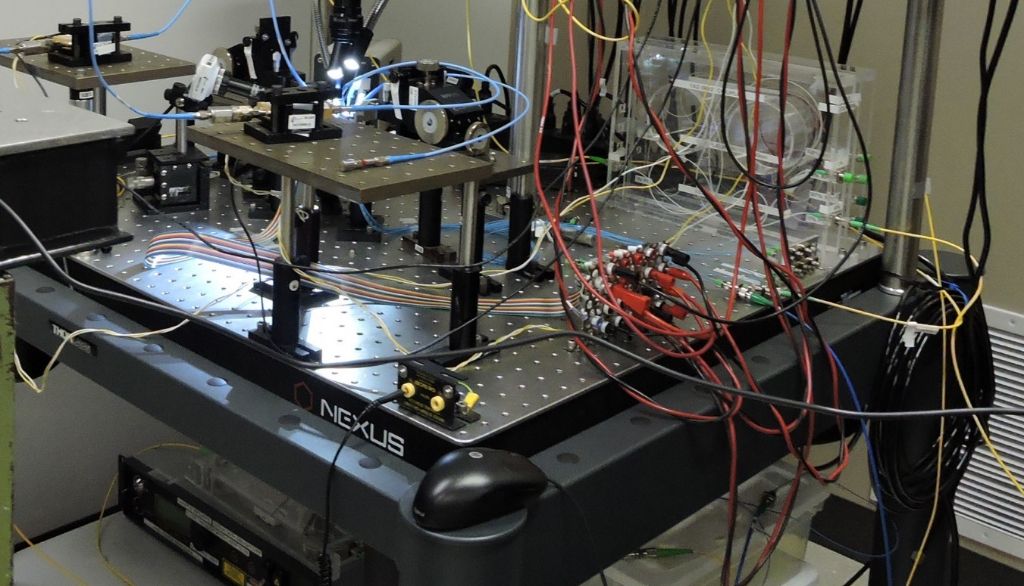

Discutez pendant seulement 30 minutes avec Nathalie. Puces de silicium, sondes, aiguilles, laser, circuits électroniques. Elle vous convaincra que la communication optique, c’est hyper passionnant.

Nathalie Bacon est effectivement l’une de ces grandes passionnées qui adorent leur métier. Professionnelle de recherche au Centre d'optique, photonique et laser (COPL), elle travaille plus précisément pour le Laboratoire de communication optique.

Elle est en fait au nombre des employés et étudiants qui ont réintégré les laboratoires au cours des derniers jours, afin de relancer les activités de recherche. Pour elle, c’était le 14 mai. Et visiblement, elle était très heureuse d’ouvrir de nouveau une porte de laboratoire.

«J’avais très hâte. Les gens au labo sont très dynamiques et passionnés, dit-elle. C’est sûr que ça ne sera pas comme avant, mais le fait qu’il y ait eu – de la part de la direction de l’Université, de la Faculté des sciences et de génie (FSG) et du COPL - de très bonnes communications au sujet des consignes à suivre, cela m’a vite rassurée. Je suis convaincue que nous serons tous en mesure de les intégrer rigoureusement dans notre quotidien.»

Nathalie Bacon était de retour pour ses activités de recherche le 14 mai.

Le Laboratoire de communication optique, c’est en fait 12 salles de laboratoire, trois professeurs du Département de génie électrique et de génie informatique de la FSG (Leslie Rusch, Sophie Larochelle et Wei Shi) et 35 étudiants des cycles supérieurs et postdoctorants. Le rôle de Nathalie? Assurer la gestion de l’ensemble de ces laboratoires et aider les étudiants à trouver les équipements nécessaires pour mener à bien leurs recherches.

Le retour des étudiants se fait de façon graduelle. Pour les premières semaines, 10 seront de retour et 3 à la fois.

«Nous avons accueilli nos trois premiers étudiants le 19 mai. Ils sont tous très contents d’être de retour dans les labos, affirme Nathalie Bacon. Pendant la période de confinement, ils ont notamment replongé dans leur revue de littérature, rédigé des articles ou leur thèse et effectué des simulations par ordinateur, tout en préparant leur retour.»

Pendant trois jours bien remplis, elle et son collègue Simon Levasseur, qui est technicien expert, ont tout mis en place pour assurer un contexte sécuritaire. Il fallait entre autres réaménager complètement l’espace de travail, c’est-à-dire déplacer des tables de travail et des équipements, afin que la distanciation physique soit respectée entre les personnes. Installer des affiches de consignes – qui rappellent le lavage des mains, la distanciation et le nombre de personnes maximal permis dans les laboratoires – et distribuer des lotions désinfectantes pour les installations et les mains étaient aussi au nombre de leurs tâches.

Des tables de travail ont dû être réaménagées afin de respecter la distanciation physique.

«Puisque nous travaillons en salles blanches – c’est-à-dire dans des salles où la qualité de l’air est contrôlée, où il y a moins de particules de poussière dans l’air que dans un environnement normal –, nous sommes donc en quelque sorte déjà habitués à suivre une série de consignes.»

Pour accéder à un laboratoire de salle blanche, il faut obligatoirement porter un bonnet en filet pour les cheveux, mettre un sarrau et des couvres-chaussures. Mais avec le contexte de pandémie, de nouvelles règles se sont bien évidemment ajoutées.

«On doit maintenant ranger notre sarrau, notre couvre-tête et nos couvres-chaussures dans un sac afin de les isoler, puis chaque semaine, le tout est nettoyé. Chaque étudiant doit aussi maintenant faire le ménage et le nettoyage des installations qu’il utilise, et ce, à son arrivée et à son départ en fin de journée. Quant au matériel, un microscope par exemple, la règle est simple: “nettoyer-utiliser-nettoyer!” », explique la professionnelle de recherche en souriant.

Et que retient-elle jusqu’ici de cette expérience? «J’ai confiance en la capacité des gens de s’adapter, d’adopter de nouvelles habitudes avec rigueur. Après tout, nous avons tous appris à faire l’épicerie différemment au cours des dernières semaines! De plus, ce qui me fascine, c’est que tout le monde est motivé par ce retour et apporte constamment des solutions. Somme toute, je sais que ce qui sera le plus difficile pour moi sera de me retenir pour aller aider spontanément un étudiant. Car parfois, il y a des situations qui sont plus simples lorsque nous sommes tout à côté. Mais on s’adaptera!»

Du laboratoire aux champs de fraises

Du haut de ses 23 ans, Virginie est déjà une grande passionnée de la recherche et de la protection de l’environnement. Ce qu’elle adore? Travailler en labo et en serres, oui, mais tout autant sur le terrain. Ou plutôt, aux champs de fraises.

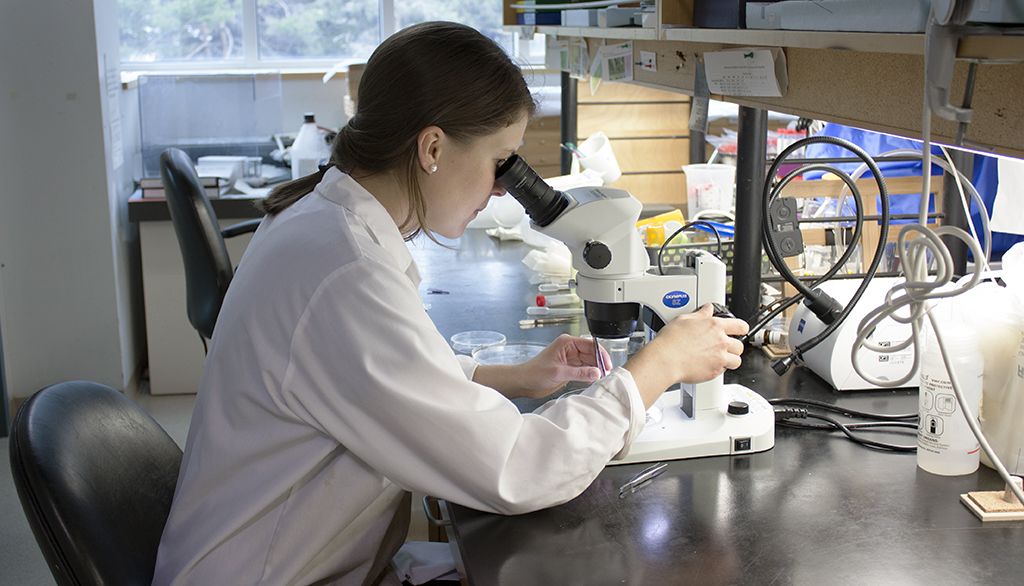

«Je dois observer de très petites feuilles, les retirer puis les analyser au binoculaire. Je compte le nombre d’insectes, d’œufs, de larves, puis je fais le décompte de tout ça», explique l’étudiante à la maîtrise en biologie végétale.

Mais à quoi s’attarde Virginie, plus précisément? Au tarsonème du fraisier. Un insecte ravageur important qui se cache au cœur des plants de fraises, mais si minuscule qu’on ne le voit pas à l’œil nu.

Le principal pesticide qui était efficace contre ce ravageur était auparavant l’endosulfan, mais depuis 2016, celui-ci n’est plus homologué au Canada à cause de sa toxicité et de ses effets nocifs sur la santé humaine.

«Souvent, lorsque les producteurs reçoivent leurs nouveaux plants, l’insecte est déjà à l’intérieur. On essaie donc d’adapter, mais à plus petite échelle, une méthode efficace qui est utilisée en Hollande pour lutter contre ce ravageur. Et puisqu’il s’agit d’un moyen de lutte physique, donc qui n'implique pas de pesticides, c’est d’autant plus intéressant!», affirme l’étudiante.

Le procédé consiste à mettre les plants de fraises pendant 48 heures, et avant leur plantation, dans des chambres à atmosphère contrôlée et modifiée – soit enrichie en CO2 et diminuée en oxygène – et à leur faire subir un traitement de chaleur.

Virginie Bernier effectuant ses travaux de recherche à l'Envirotron.

Virginie Bernier est parmi ceux et celles qui sont de retour depuis peu dans les laboratoires du campus. Elle, c’était le 15 mai. Son habitat de recherche: l’Envirotron.

«Je suis très heureuse d’être de retour. C’est un peu comme un soulagement, car à un certain moment, on nous disait de penser au pire, que l’université ne rouvrirait peut-être pas avant l’automne. Or, pour des étudiants à la maîtrise en agriculture, en foresterie ou en biologie par exemple, manquer un été sur deux, c’est plutôt catastrophique, car c’est lors de cette saison qu’un grand nombre d’essais terrain ont lieu».

Même si elle est fort heureuse de retrouver son laboratoire, Virginie ne cache pas qu’elle trouve la cafétéria et les lieux communs plutôt déserts.

«Au laboratoire, nous sommes quatre étudiants à la maîtrise, le professionnel de recherche, Frédéric McCune, et notre directrice de recherche, Valérie Fournier. Ensemble, on parle souvent de nos différents projets. On le fait maintenant dans le cadre de rencontres Zoom, mais ce n’est pas pareil. J’aime le contact humain, en vrai quoi. J’ai l’habitude d’aller à l’université du lundi au vendredi, d’apporter mon lunch et de rencontrer, à la cafétéria, d’autres étudiants qui travaillent dans d’autres domaines de recherche et de discuter avec eux. Je serai seule pendant les premiers temps, mais bon, faut garder espoir!»

L’étudiante de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation vient d’apprendre une belle nouvelle: tout indique que ses premiers essais aux champs, chez un producteur de l’île d’Orléans, seront confirmés pour la mi-juin.

Quel serait son métier de rêve? «Ouf, c'est une grosse question!, s’exclame-t-elle. Je ne sais pas encore exactement, mais chose certaine, c’est que je rêve d’un travail qui me permette d'être autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je me verrais bien travailler en recherche en agriculture ou auprès des producteurs, afin de les conseiller pour de meilleures pratiques agricoles.»

* Merci à Carl Bélanger pour sa précieuse collaboration pour les photographies.