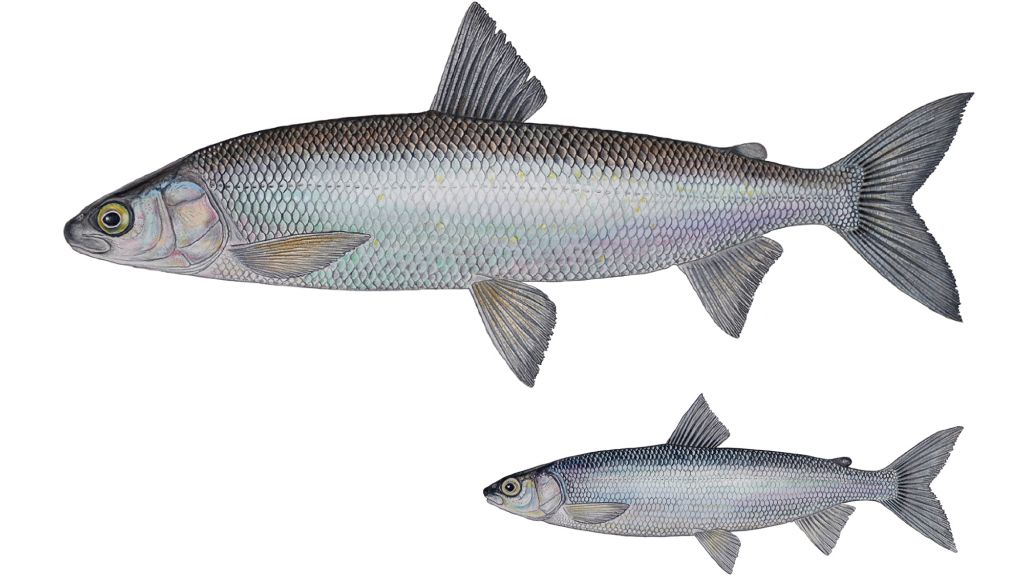

À l’âge adulte, le grand corégone mesure 38 cm et il fait osciller la balance à 1000 g. Pour sa part, le corégone nain fait à peine 20 cm et 75 g.

— Paul Vecsei

Petit poisson deviendra grand, dit l'adage. Curieusement, la situation inverse s'observe dans certains lacs du Nord-Est américain. En effet, une lignée de corégone caractérisée par sa petite taille est en voie de s'établir comme espèce en bonne et due forme aux côtés de l'espèce, de plus grande taille, dont elle est issue. Dans un article qui vient de paraître dans Science Advances, le postdoctorant Martin Laporte, le professeur Louis Bernatchez et leurs collaborateurs expliquent, dans le fin détail, les rouages du mur reproducteur qui s'érige peu à peu entre les deux espèces.

Le corégone nain ressemble à un grand corégone qui aurait manqué de vitamines pendant son enfance. Mais, mis à part cette question de taille, ces poissons ont des airs de famille à tel point que les biologistes de la faune les ont longtemps considérés comme deux variantes de la même espèce. Les travaux que l’équipe du professeur Louis Bernatchez mène depuis plus de 25 ans au Département de biologie et à l'Institut de biologie intégrative et des systèmes prouvent que, même si le corégone nain est issu du grand corégone, il peut maintenant revendiquer le statut d’espèce à part entière. «Cela en ferait l'une des très rares espèces de poissons à avoir fait leur apparition dans les eaux québécoises.»

Il existe cinq lacs, dont deux au Québec – le lac Témiscouata et le lac de l’Est – , où on retrouve simultanément ces deux corégones, rappelle le professeur Bernatchez. «Même s'ils vivent en cohabitation, ils n'ont pas le même taux de croissance, ils n’atteignent pas la même taille adulte et leur maturité sexuelle ne survient pas au même moment de leur vie. De plus, leur régime alimentaire est différent. Le grand corégone se nourrit près du fond alors que le corégone nain trouve sa nourriture en nageant entre deux eaux.»

Malgré ces différences, les deux corégones peuvent encore se croiser et produire des rejetons hybrides. Leurs descendants sont parfois bien portants, mais le plus souvent, ils sont mal en point. «Entre 30% et 50% des hybrides meurent en raison de malformations, souligne le chercheur. Lorsqu’on compare l’expression des gènes des corégones nains et des grands corégones, on observe des différences pour environ 1000 gènes. Lorsqu’on fait les mêmes analyses avec les hybrides mal en point, les différences d’expression avec leurs parents touchent près de 16 000 gènes.»

Ces informations portent à penser qu'un isolement reproducteur encore imparfait s'est installé entre ces deux espèces et qu'il agit par l'intermédiaire des mécanismes de régulation des gènes. Pour tester cette idée, les chercheurs ont utilisé des corégones nains du lac Témiscouata et des grands corégones du lac Aylmer qu'ils ont croisés en laboratoire. Les petits issus de tous les croisements possibles (nains avec nains, normaux avec normaux, hybrides) ont été élevés en captivité pendant cinq ans dans le même environnement.

Les analyses génomiques des chercheurs ont confirmé leur hypothèse. En effet, ils ont découvert des différences épigénétiques dans les éléments transposables des deux espèces de corégones et de leurs hybrides. Les éléments transposables sont des gènes qui peuvent changer de position dans le génome, provoquant souvent des effets délétères. En général, ils sont bâillonnés chimiquement par des mécanismes épigénétiques, dont la méthylation, ce qui prévient leur expression. Or, les chercheurs ont constaté que ce ne sont pas les mêmes éléments transposables qui sont bâillonnés par ce mécanisme de méthylation chez les corégones nains et chez les grands corégones. De plus, chez les hybrides, les éléments transposables sont surreprésentés parmi les gènes débâillonnés. «Ceci pourrait déstabiliser leur génome et expliquer pourquoi il y a tant de malformations chez les hybrides», précise Louis Bernatchez.

La barrière reproductrice en voie de s'ériger entre les deux espèces n'est pas parfaitement étanche, mais elle explique comment ces poissons peuvent vivre dans le même lac et former des espèces distinctes. La prochaine étape? «Je dois maintenant déposer un dossier auprès des instances officielles pour faire reconnaître cette nouvelle espèce de corégone», répond le professeur Bernatchez. Et quel nom portera-t-elle? «Comme nom commun, le corégone nain lui convient bien. Comme nom latin, j'aimerais honorer la mémoire du biologiste américain Owen Fenderson qui, en 1964, a été le premier à signaler l'existence d'une forme naine du grand corégone. Ainsi, Coregonus fendersoni lui irait très bien.»

L'étude parue dans Science Advances est signée par Martin Laporte, Jérémy Le Luyer, Clément Rougeux, Anne-Marie Dion-Côté, Madoka Krick et Louis Bernatchez.