Au moment de tirer les lignes de rangs et de lots, les arpenteurs d'autrefois colligeaient dans des carnets des informations sur les espèces d'arbres qu'ils croisaient et sur leur abondance relative. Chaque observation est associée à une localisation, ce qui permet de retourner à l'endroit exact où elle a été faite et de comparer le couvert forestier de l'époque à celui d'aujourd'hui.

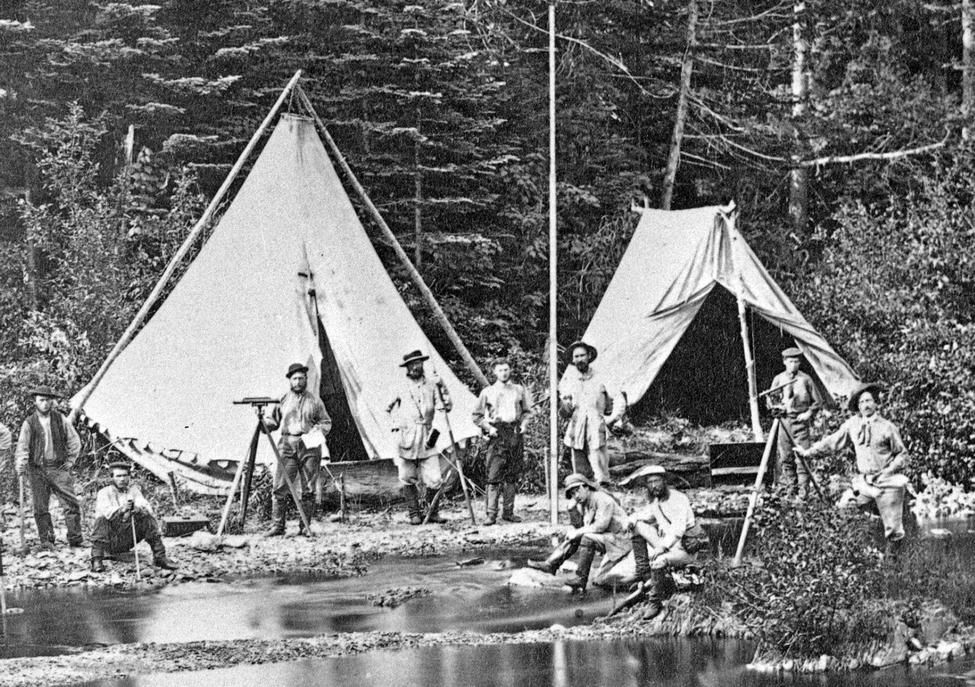

— F.X. Labelle/Bibliothèque et Archives Canada

Pour réaliser leur étude, les chercheurs ont eu recours à 32 carnets d'arpenteurs conservés au Greffe de l'arpenteur général du Québec, une composante du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Ces carnets, qui couvrent la période allant de 1804 à 1864, contiennent des informations sur les espèces d'arbres et leur abondance relative dans les territoires visités par les arpenteurs au moment des opérations visant à tirer les lignes de rangs et de lots. «Ces carnets sont une source très fiable d'information parce que la localisation exacte de chaque observation est connue, ce qui permet les comparaisons d'un même point à différentes époques», souligne Alison Munson.

En mettant en parallèle les informations contenues dans ces carnets avec de récents inventaires forestiers du MFFP, les chercheurs ont d'abord constaté l'important recul des pins et des pruches dans la vallée de la Gatineau. Les peuplements de pins blancs, et dans une moindre mesure de pins rouges, qui étaient les formations végétales les plus communes autrefois dans cette région, sont maintenant rares. «Au 19e siècle, les pins étaient très recherchés pour la construction de navires en Angleterre. Par la suite, on les a récoltés pour en faire du bois de construction ou pour la fabrication de meubles», rappelle la chercheuse. Par ailleurs, les peuplements dominés par la pruche sont maintenant trois fois moins abondants qu'autrefois. «Cette espèce a été exploitée pendant environ un siècle pour les tannins contenus dans son écorce, poursuit-elle. Ces composés étaient utilisés dans le procédé de fabrication du cuir jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des produits chimiques.»

Aujourd'hui, les grands peuplements forestiers dominés par les pins et les pruches ont cédé leur place aux érables. Le chêne rouge, qui était pratiquement absent de la région au 19e siècle, a vu sa présence fortement augmenter au sommet des montagnes, où il forme des peuplements presque purs dans certains secteurs. Le peuplier faux-tremble, une espèce qui exige beaucoup de lumière pour son développement, a lui aussi profité de la colonisation pour devenir un élément majeur du couvert forestier.

Le Québec préconise maintenant un aménagement forestier écosystémique qui vise à réduire l'écart entre les forêts qui occupent un secteur donné et les forêts qui existaient à cet endroit avant de subir les contrecoups des activités humaines. Est-il envisageable de remettre le pin et la pruche sur leur trône dans la vallée de la Gatineau? Selon la professeure Munson, il serait très difficile, voire impossible, d'y arriver. «Il faudrait mobiliser énormément de ressources pour transformer des peuplements majoritairement dominés par l'érable en forêts dominées par les essences résineuses. Même un retour vers une forêt mixte est peu probable sans des efforts importants.»

Pour des situations de la sorte, la chercheuse estime qu'il faudra se résigner à accepter les forêts actuelles telles qu'elles sont. «En plus, dans un contexte de changement climatique, il est possible que l'érable et le peuplier, qui sont des espèces plastiques face aux perturbations, soient favorisés. Il faut donc accepter que les nouvelles conditions environnementales – qu'il s'agisse du climat, des insectes ou des pathogènes exotiques – nous conduisent vers des forêts et des écosystèmes complètement différents. Par contre, on doit tirer des enseignements de la forêt préindustrielle pour mieux en comprendre la dynamique et pour savoir comment se préparer aux changements que l'avenir nous réserve.»