Les vrais jumeaux sont un peu plus petits et ils ont un indice de masse corporelle légèrement plus bas que les jumeaux fraternels, mais ces différences s'atténuent avec l'âge.

Des chercheurs de 22 pays, dont Michel Boivin de l'École de psychologie, ont décidé de trancher la question en mettant en commun les données qu'ils ont récoltées dans le cadre de 54 études de jumeaux. Cette collaboration inédite a permis de constituer une mégabanque de données contenant plus de 843 000 mesures de poids et de grandeur prises sur des milliers sur des jumeaux âgés de 1 à 102 ans.

Les conclusions de l'étude? Les jumeaux fraternels sont un peu plus grands et ils ont un indice de masse corporelle légèrement plus élevé que les vrais jumeaux, rapportent les chercheurs dans un récent numéro de Twin Research and Human Genetics. Ces différences sont toutefois modestes. Elles sont de 2 cm pour la grandeur et de 0,3 kg/m2 pour l'indice de masse corporelle pendant l'enfance, mais elles s'amenuisent avec l'âge, passant à 0,9 cm et à 0,2 kg/m2 à l'âge adulte. Ces différences sont présentes chez les garçons comme chez les filles.

«Cette réduction d'écart suggère qu'il y a une compétition entre les jumeaux homozygotes pendant la grossesse et qu'un rattrapage survient pendant l'enfance, avance Michel Boivin. Ceci pourrait être lié au fait que, dans deux cas sur trois, les jumeaux homozygotes sont reliés au même placenta.» La cause ultime de l'écart entre les deux types de jumeaux demeure toutefois nébuleuse. Les chercheurs évoquent des effets sociaux – un milieu socioéconomique élevé favorise les grossesses gémellaires dizygotes – et des effets génétiques – les gènes qui agissent sur la taille pourraient être liés à ceux qui régissent la gémellité dizygote. «Les prochaines analyses vont nous permettre de préciser à quel point les variations que nous avons observées dépendent de l'héritabilité de ces caractères anthropométriques», souligne le professeur Boivin.

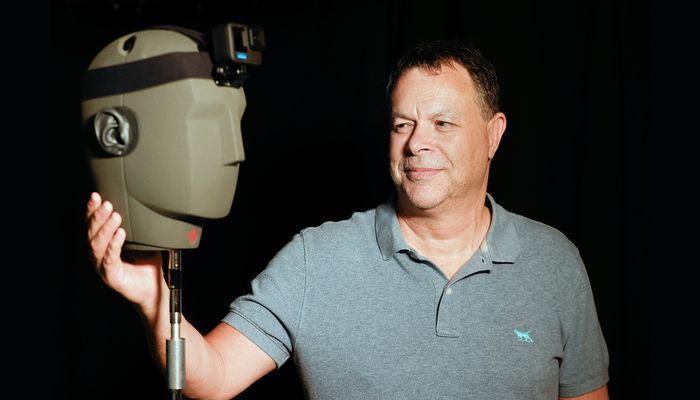

Les données québécoises qui ont servi à ce projet international proviennent de l'Étude des jumeaux nouveau-nés du Québec. «Entre 1995 et 1998, nous avons recruté plus de 400 paires de jumeaux que nous suivons depuis. Nous avons rencontré ces jumeaux à plusieurs reprises en laboratoire pour prendre des mesures sur leur développement physique, cognitif, émotionnel et comportemental. Il s'agit d'une cohorte de taille moyenne, mais, grâce au suivi que nous faisons, nous pouvons répondre à des questions très pointues», signale Michel Boivin.

L'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec est une entreprise exigeante, mais elle produit des bénéfices intéressants pour la science et pour les chercheurs. Grâce aux données recueillies depuis 20 ans, le professeur Boivin et les autres chercheurs québécois qui y sont associés, notamment sa collègue Ginette Dionne, font maintenant partie des équipes sollicitées pour des études exigeant de grandes cohortes. Un autre de ces projets, qui a porté sur 13 000 paires de jumeaux, a livré ses fruits plus tôt cette année. Les chercheurs ont démontré que 43% de la variabilité dans la motivation scolaire est associée à des facteurs génétiques.