Les microorganismes comme les levures sont des rouages essentiels des écosystèmes et ils constituent le plus grand réservoir de la biodiversité naturelle.

— Masur

Christian Landry et son équipe du Département de biologie ont choisi d'emprunter le chemin inverse pour étudier les cousines sauvages de la levure à vin. «Nous faisons appel aux outils génomiques élaborés en laboratoire avec S. cerevisiae pour documenter les variations génétiques des levures qui vivent en milieu naturel et pour prédire les répercussions des changements climatiques sur leurs populations», explique le professeur Landry.

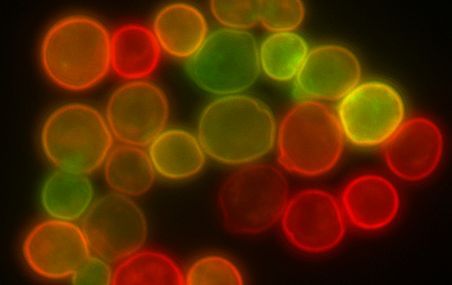

Disons les choses franchement, ce n'est pas le genre de sujets dont on tapisse les unes des journaux. «Il est certain que les levures sont moins photogéniques que les ours blancs ou les caribous, mais les microorganismes sont des rouages essentiels des écosystèmes et ils constituent le plus grand réservoir de la biodiversité naturelle», rappelle l'un des membres de l'équipe, le postdoctorant Jean-Baptiste Leducq.

Leur première étude, publiée dans la revue FEMS Yeast Research, repose sur 879 échantillons provenant d'écorce d'arbre, de fruits, de sol et d'insectes récoltés dans 29 sites du Canada, dont 26 au Québec. «Nous avons trouvé 226 souches appartenant à une soixantaine d'espèces, résume l'étudiant-chercheur Guillaume Charron. Nos analyses révèlent également la présence de 24 souches que nous n'avons pu associer à aucune espèce connue. Il pourrait s'agir de nouvelles espèces présentant un intérêt pour la médecine ou la biotechnologie.» La levure à vin ne semble pas présente au Québec, mais une autre espèce, Saccharomyces paradoxus, abonde. Sa limite nordique se situerait à la latitude de Cap-Chat.

Dans leur deuxième étude, publiée dans Proceedings of the Royal Society B, les chercheurs se sont penchés sur les populations de S. paradoxus dans le triangle Pennsylvanie-Wisconsin-Gaspésie. Ils ont découvert trois lignées génétiques de cette espèce, dont l'une se trouve presque exclusivement dans l'Est du Québec. Curieusement, même si cette dernière vit aux latitudes les plus nordiques, ce n'est pas celle qui résiste le mieux au froid. «Nous ne savons pas encore comme expliquer la chose, souligne Jean-Baptiste Leducq. La présence de cette lignée semble toutefois empêcher la pénétration des autres S. paradoxus dans l'Est du Québec. Nous tentons maintenant de déterminer s'il s'agit d'une espèce distincte.»

Les analyses des chercheurs ont montré que les populations de chaque lignée de S. paradoxus sont adaptées aux conditions climatiques locales, un fait jugé étonnant considérant la grande dispersion de ces microorganismes. «Le réchauffement anticipé pourrait donc modifier la répartition géographique des trois lignées. Il est toutefois prématuré de prédire dans quelle direction iront ces changements», souligne le postdoctorant.