Clément Gosselin, professeur du Département de génie mécanique: «Comme chercheur universitaire, il est gratifiant de voir ses travaux conduire à des applications qui ont des répercussions dans une entreprise et dans la société. Ça donne un autre sens à notre travail.»

Si plus de brevets ont été demandés, c'est d'abord parce que plus de chercheurs soumettent leurs innovations au VRRC. «Il y a une volonté institutionnelle d’augmenter le nombre de déclarations d’invention et de dépôts de brevet, confirme Mouhsine El Abboudi, conseiller en gestion de la recherche. Le VRRC fait un travail de sensibilisation dans les facultés et dans les centres hospitaliers. Nous expliquons aux chercheurs pourquoi il est important de protéger une nouvelle technologie. Sans brevet, il n'y a pas de licence, pas de développement et pas de nouveaux produits sur le marché. Dans le domaine de la santé, ça signifie qu'il n'y a pas de nouveaux médicaments pour les malades.»

Cette sensibilisation vise aussi à rassurer les chercheurs quant à la possibilité de publier les résultats de leurs travaux. «Une fois qu'une technologie est brevetée, les chercheurs peuvent diffuser leurs résultats dans les revues et lors de rencontres scientifiques. Déposer un brevet est tout à fait compatible avec la mission des chercheurs universitaires et ne les prive en aucun cas de partager le fruit de leurs recherches avec la communauté scientifique», insiste Mouhsine El Abboudi.

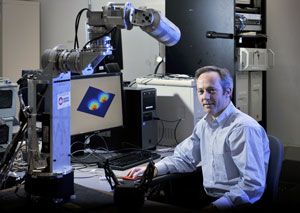

C'est ce qu'a confirmé le professeur du Département de génie mécanique, Clément Gosselin, à qui les organisateurs de l'événement hommage avaient demandé de témoigner de son expérience de chercheur inventeur. Spécialiste de la robotique, il détient 18 brevets dont quatre ou cinq – il ne connaît pas le chiffre exact – sont sous licence. Ceci ne l'a pas empêché de publier 190 articles dans des revues scientifiques et plus de 300 articles dans des comptes rendus de colloques et de conférences. «La grande majorité de nos travaux va du côté des publications, constate-t-il. Le choix entre un brevet ou une publication se fait au cas par cas, selon les circonstances.»

Le professeur Gosselin reconnaît qu'une demande de brevet impose un délai à la diffusion des résultats de recherche en plus d'exiger une somme considérable de travail, mais, estime-t-il, le jeu en vaut la chandelle. «Comme chercheur universitaire, il est gratifiant de voir ses travaux conduire à des applications qui ont des répercussions dans une entreprise et dans la société. Ça donne un autre sens à notre travail. Nous recevons des fonds publics pour faire de la recherche. Permettre à des compagnies d'en valoriser les résultats et de générer des retombées économiques constitue une façon de retourner à la société.»

Quant à savoir si les chercheurs-inventeurs y trouvent financièrement leur compte, le professeur Gosselin se fait pragmatique. «Je me suis fait à l'idée que si quelqu'un devient riche grâce à mes inventions, ce ne sera pas moi. Néanmoins, les redevances rapportent annuellement de petits montants qui sont utiles au fonctionnement de mon laboratoire.»

Objectifs 1,5 M$

Le portefeuille d'innovations de l'Université compte environ 250 technologies brevetées. «D'une année à l'autre, ce nombre reste stable, mais la composition du portefeuille fluctue, explique Thierry Bourgeois, responsable de la propriété intellectuelle au VRRC. Comme la protection d'une technologie engendre des frais, les brevets qui ne trouvent pas preneur sont abandonnés après quelques années pour faire place à de nouvelles technologies.»

Présentement, 158 technologies brevetées font l'objet d'une entente de commercialisation avec des entreprises. En 2011, ces licences ont rapporté 1,3 M$ en redevances à l'Université. «Nous aimerions que ce chiffre passe à plus de 1,5 M$ dans l'année qui vient, souligne-t-il. Toutefois, il ne faut pas oublier que les redevances représentent à peine 2 à 3 % de l'ensemble des retombées générées par une technologie brevetée. Une invention exploitée par une entreprise, ça signifie des emplois, des profits et de l'activité économique dans une région.»

| Titre de la technologie | Nom des chercheurs |

| Nouvelle méthode d’évaluation de la qualité des spermatozoïdes | François Richard, Christine Guillemette, Juan-Pablo Aragon, Audrey Hébert (FSAA); Pierre Leclerc (CRCHUL) et Patrick Blondin (L’Alliance Boviteq Inc.) |

| Biomarqueurs indicateurs de la qualité des ovules en réponse aux traitements hormonaux | Marc-André Sirard, Anne-Laure Nivet, Audrey Bunel et Rémi Labrecque (FSAA) |

| Système de pairage intelligent | Serge Lacasse (FMUS) et Guillermo Saldana (inventeur externe) |

| Procédé de soudure par laser | Réal Vallée, David Hélie (FSG) et Fabrice Lacroix (Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis) |

| Système et méthode d’administration de gaz à un patient afin de traiter les apnées du sommeil d'origine centrale | Frédéric Sériès, François Lellouche (FM) et Erwan L'Her (Université de Bretagne Occidentale) |

| Dosimètre volumétrique par émission de scintillation et reconstruction tomographique | Luc Beaulieu, Mathieu Goulet (FSG), Luc Gingras, Louis Archambault (CRCHUQ) |

| Détecteur à scintillation multi-points | Luc Beaulieu, François Thérriault-Proulx (FSG), Louis Archambault (CRCHUQ) et Sam Beddar (M.D. Anderson Cancer Center) |

| Imageur à grandissement variable et localisé | Simon Thibault et Jocelyn Parent (FSG) |

| Procédé pour améliorer la résolution en microscope optique | Michel Piché, Harold Dehez (FSG) et Yves De Koninck (FM) |

| Méthode toute optique pour la génération de faisceau de particules chargées | Michel Piché (FSG), Stéphane Payeur, Sylvain Fourmaux, Jean-Claude Kiefer, Christopher Tchervenkov, Jean-Philippe Maclean (INRS-ÉMT) |

| Système microfluidique simplifié pour un instrument diagnostique à partir de l’ADN | Régis Peytavi (FM) et Sébastien Chapdelaine (GenePOC) |

| Nouvelle méthode «verte» de synthèse de polymères conjugués (2 demandes) | Mario Leclerc et Philippe Berrouard (FSG) |

| Compensation de l'altération de la polarisation de la lumière induite par un miroir dichroïque dans un système d'imagerie | Daniel Côté, Érik Bélanger, Raphaël Turcotte et Steve Bégin (FSG) |

| Utilisation d'un frein de Foucault pour turbine bulbe | Richard Fraser et David Vallée (FSG) |

| Molécules inhibant la liaison du VIH-1 à un nouveau récepteur participant à la transmission du VIH-1 | Caroline Gilbert, Arezki Azzi, Alexandra Lambert, Sheng-Xiang Lin et Michel J. Tremblay (FM). |

| Inhibiteurs de trois enzymes (17β-HSDs 1, 3 et 10) pour traiter les cancers du sein et de la prostate ( 2 demandes) | Donald Poirier (FM), René Maltais et Jenny Roy (CRCHUQ) |

| Potentiel thérapeutique de la cystamine pour le traitement de la maladie de Parkinson | Francesca Cicchetti, Claude Rouillard (FM) et Frédéric Calon (FPHA) |

| Une nouvelle classe de molécules pour la prévention et le traitement des infections à paramyxovirus | Guy Boivin, Laetitia Aerts (FM), Marie-Ève Hamelin (CR-CHUQ) et Béatrice Riteau (Institut national de la recherche agronomique, France). |

| Nouvelle méthode de traitement de l'ataxie de Friedreich | Jacques P. Tremblay (FM), Pierre Chapdelaine, Zoé Coulombe et Joël Rousseau (CRCHUQ) |

| Mise au point d’une méthode permettant de différentier des cellules souches en myoblastes pour le traitement des dystrophies musculaires | Jacques P. Tremblay (FM), Sébastien Goudenege, Nicolas B. Huot et Carl Lebel (CRCHUQ) |

| L'utilisation des agonistes des récepteurs purinergiques dans le traitement du rétrécissement aortique calcifié | Patrick Mathieu (FM) et Nancy Côté (CRIUCPQ) |

| Deux nouvelles familles de molécules anticancer ( 2 demandes ) | René C.-Gaudreault (FM) et Sébastien Fortin (FPHA) |

| Système et méthode de contrôle du traitement d'images médicales | Simon Duchesne (FM), Fernando Valdivia et Burt Crépeault (CRIUSMQ) |

| Solutions thérapeutiques OcaB pour le traitement des maladies cardiaques | Frédéric Picard et Sophie Carter (FPHA) |

| Inhibition des poly (ADP-ribose) polymérases (PARP) dans l'hypertension pulmonaire | Sébastien Bonnet, Jean-Yves Masson et Guy Poirier (FM) |

| Test diagnostique pour la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies neurodégénératives | Jean-Pierre Julien et Vivek Swarup (FM) |

| Marqueurs pronostiques héréditaires de récidive du cancer de la prostate après la prostatectomie radicale | Éric Lévesque, Yves Fradet, Louis Lacombe (FM) et Chantal Guillemette (FPHA) |

| Neurostimulation pour l’amélioration des incapacités en physiopathologie | Cyril Schneider (FM) |

| Nouvelle voie de signalisation impliquée dans les dysfonctions et pathologies musculaires | Jérôme Frenette (FM) et Josef M. Penninger (Institute of Molecular Biotechnology, Austria) |