Aplanir les différences

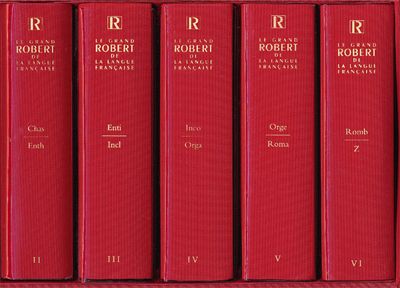

Des exemples d’emplois que le Grand Robert étend à toute la francophonie et, du même coup, au Québec? Le mot «capoter», qui signifie perdre les pédales de ce côté-ci de l’Atlantique, veut dire tout autre chose en France où on dira que des négociations ont capoté (échoué). Même chose pour «doigt de pied» qu’aucun Québécois n’emploiera à la place d’«orteil», sauf pour plaisanter. Ces différences sont toutes aplanies dans le dictionnaire. Par ailleurs, si on en croit le Grand Robert, les Québécois diraient «avoir les deux pieds dans le même sabot» au lieu d’«avoir les deux pieds dans la même bottine». Sur nos routes, les policiers «verbaliseraient» au lieu d’«émettre une contravention», les abonnés à la nicotine «fumeraient comme un sapeur», au lieu de «fumer comme une cheminée». Pour se protéger du froid hivernal, les Québécois mettraient leur «capot» (décrit dans le Grand Robert comme un manteau à capuchon), auraient «une corneille à plumer avec quelqu’un», quand ils auraient en fait une affaire à régler avec autrui. En somme, on ferait dire aux gens d’ici ce qu’ils ne disent pas.

Tous ces aspects constituent des irritants pour Claude Verreault, qui rêve d’un dictionnaire où le «français de France» serait considéré comme l’une des variétés actuelles du français et non pas comme un dogme absolu. Sans compter qu’il reverrait la nomenclature canadienne et québécoise de la partie consacrée aux noms propres du Grand Robert. Par exemple, certains noms de partis politiques aujourd’hui rayés de la carte, comme le Crédit social, le Ralliement des créditistes et l’Union nationale, figurent encore dans le dictionnaire alors que ceux du Parti libéral du Canada, du Parti libéral du Québec et du Bloc québécois brillent par leur absence.