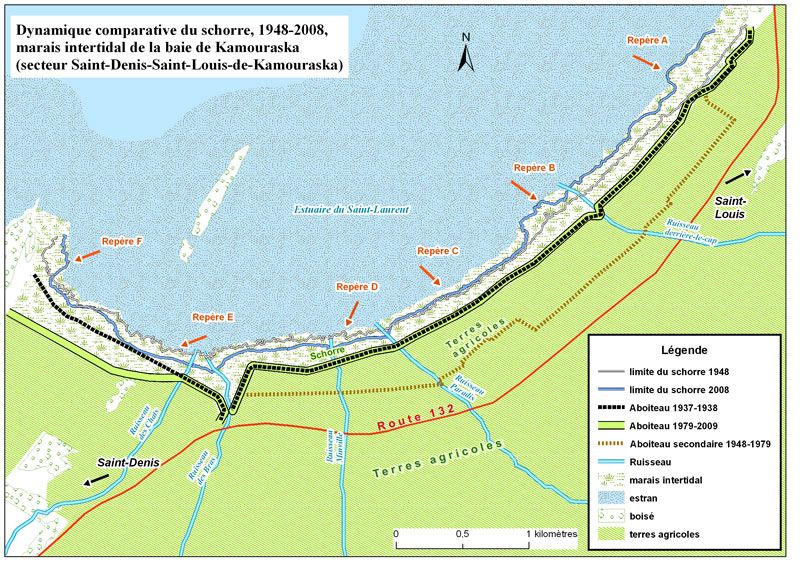

Cette carte comparative de la période 1948 à 2008 montre les endroits où il y a un accroissement constant du marais de l'ordre de près de trois mètres en moyenne par année aux sites de repères A et B, ainsi qu'une érosion active depuis 1948, en particulier autour des sites de repères D et E.

«Les résultats de ma recherche sont surprenants, dit-il. Dans l’est de la baie de Kamouraska, on observe un accroissement constant du marais, donc une sédimentation, depuis 1948, de l’ordre de près de trois mètres en moyenne par année. Un autre processus géomorphologique, l’érosion, est actif depuis au moins 1948 dans le sud-ouest du marais. Il est de l’ordre de plus de 40 mètres depuis 1985 autour de deux sites de repères. On peut donc dire que certaines parties des digues sont effectivement menacées d’érosion. Quant aux risques d’inondation des terres agricoles, la menace est réelle.»

La recherche de Chrystian Careau s’inscrit dans un contexte où les chercheurs, surtout depuis cinq ans, craignent une érosion généralisée de l’ensemble des marais de l’estuaire du fleuve, soit sur une superficie de 89 kilomètres carrés. «Selon eux, explique l’étudiant, l’état des marais est précaire. Le risque d’érosion serait causé notamment par une hausse présumée du niveau de l’eau du fleuve. Le recul des côtes consécutif à l’érosion pourrait endommager des infrastructures collectives comme les routes et les digues.»

Pour circonscrire son sujet, Chrystian Careau a étudié des cartes anciennes datant du 18e siècle, des photographies aériennes datant de 1929 et de nombreux documents d’archives. Il a aussi eu recours à des images satellitaires et à des données mesurées avec GPS. Ces coordonnées ont été saisies au moment de la vérification du terrain à l’été 2008. Elles ont servi à cartographier le mouvement vertical et le mouvement horizontal des berges de la baie depuis le 19e siècle.

Selon Chrystian Careau, la baie de Kamouraska mérite une attention particulière parce qu’on y trouve des digues aménagées aux 19e et 20e siècles. Ces systèmes de drainage appelés «aboiteaux» ont permis de récupérer de vastes étendues de sol à des fins agraires. La dernière digue a été aménagée dans les années 1980. Elle mesure plus de 27 kilomètres de long. «Ironiquement, la menace d’érosion des digues est autant liée aux récents changements climatiques et à la hausse du niveau marin qu’au rôle des ingénieurs, agronomes et écologistes qui ont mal anticipé les dynamiques d’érosion et de sédimentation complexes sur ce marais», affirme l’étudiant. Selon lui, les digues fonctionnent comme une barrière qui empêche la migration terrestre du marais en période de hausse du niveau marin. «Clairement, dit-il, certaines digues ont été positionnées dans des zones nettement à risque d’érosion et de recul des limites du marais.»