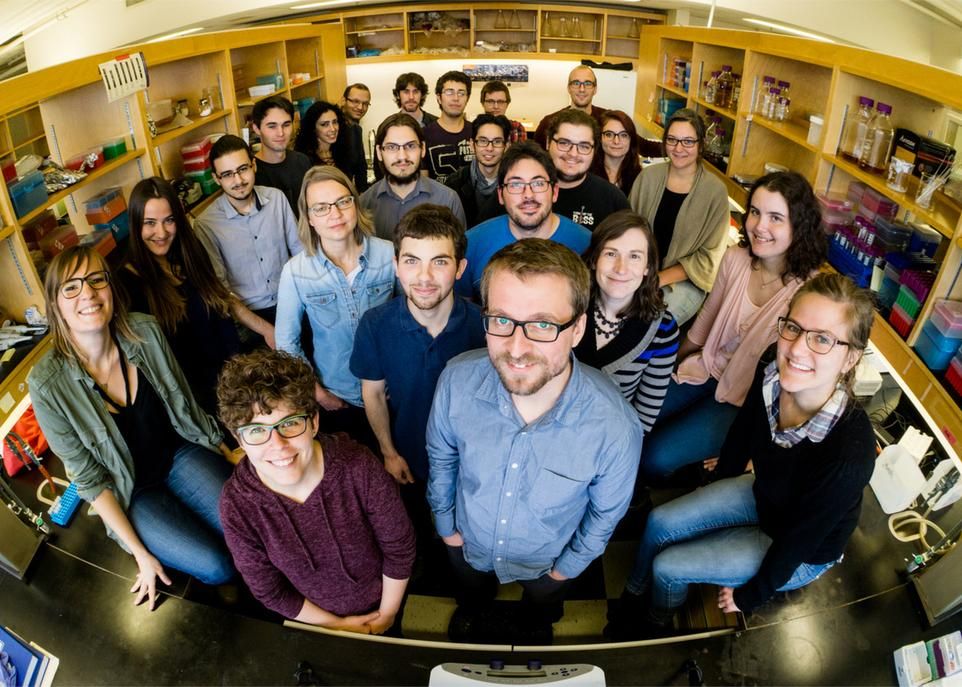

Christian Landry, au centre, entouré de son équipe. «En sciences, les honneurs sont souvent individuels, mais ils résultent d'un travail d'équipe. J'ai des étudiants extraordinaires», affirme le chercheur.

— Axelle Marchant

L'étude en question confirme une idée reçue en biologie évolutive – la présence de plus d'une copie d'un même gène dans le génome d'un organisme peut augmenter sa résilience face aux mutations –, mais elle démontre également son contraire. En effet, la redondance génétique rend parfois les organismes plus vulnérables aux effets néfastes des mutations. Cette découverte fondamentale ébranle l'une des colonnes du temple de la biologie évolutive, ce qui explique sans doute pourquoi Science, l'une des plus influentes revues scientifiques, l'a publiée dans ses pages le 9 février dernier.

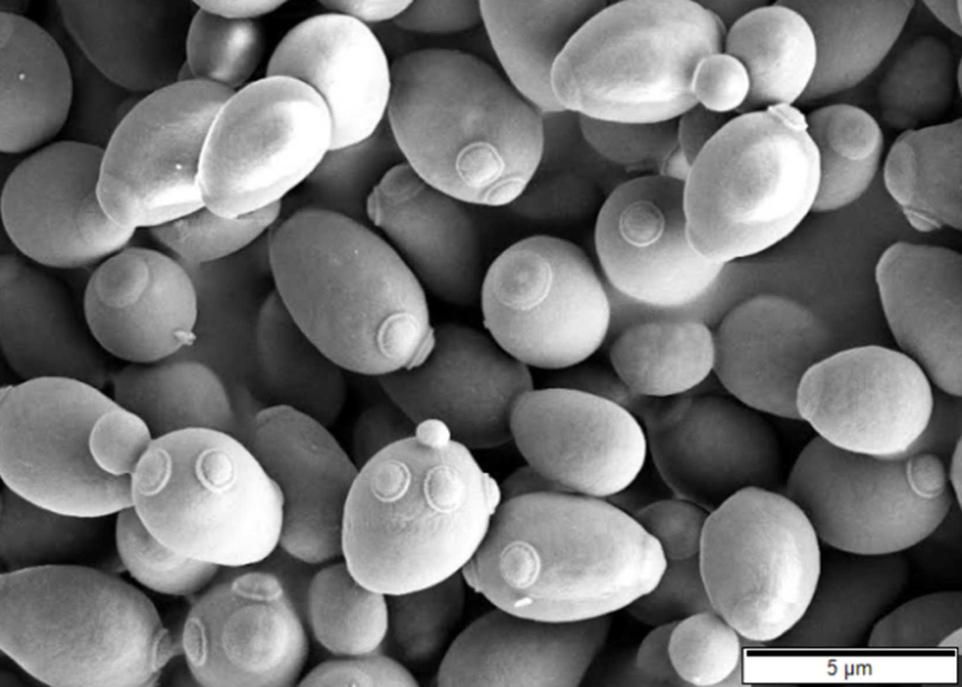

Les médias ne se sont pas fait l'écho de cette découverte, un choix qui peut se défendre tant le sujet semble à mille lieues de nos préoccupations quotidiennes. Et pourtant, cette étude aborde un problème commun à tous les organismes vivants, incluant l'humain. La répétition d'une partie de notre génome est associée à des maladies telles que la trisomie 21, le syndrome de l'X fragile et certains cancers, de même qu'à certaines facultés comme notre capacité à distinguer les couleurs et les odeurs. Nous avons plus en commun avec la levure qu'il y paraît. «La levure possède plus de 1000 gènes qui ont un équivalent chez l'humain. Pour la moitié de ceux-ci, le gène de la levure peut être remplacé par le gène humain sans que le fonctionnement de la levure en soit affecté. Ces gènes sont impliqués dans les processus cellulaires fondamentaux, incluant le cycle cellulaire, la transcription, la traduction, le transport et la dégradation des protéines et aussi le métabolisme énergétique», signale Christian Landry, qui mène ses travaux à l'Institut de biologie intégrative et des systèmes.

C'est pendant son doctorat à l'Université Harvard que le chercheur a fait de la levure son pain quotidien. «Je travaillais avec la mouche à fruits, un autre modèle très utilisé en génétique, et j'ai réalisé que cet insecte était trop complexe pour les recherches que je voulais mener, explique-t-il. Le génome complet de la levure avait été séquencé et il existait des méthodes efficaces pour activer, inactiver ou remplacer certains de ses gènes.» Grâce à ces outils, Christian Landry et ses collaborateurs étudient l'effet de gènes individuels sur la régulation des protéines, leur structure tridimensionnelle, leur assemblage et leurs interactions, ce qui peut éclairer les mécanismes responsables de certaines maladies humaines. Le professeur explore également des questions plus fondamentales touchant les processus évolutifs qui façonnent le monde vivant.

Le chercheur ne tarit pas d'éloges à l'endroit de la levure, mais il lui reconnaît toutefois un gros défaut. «Il faut régulièrement justifier nos travaux, surtout auprès du grand public et des journalistes, et démontrer leur pertinence en faisant valoir les retombées possibles de nos découvertes sur la santé humaine.» Il admet sans détour que c'est avant tout l'étude des mécanismes évolutifs qui le motive, mais il croit fermement aux retombées potentielles de ses travaux sur la compréhension des maladies humaines.

«Tout le monde s'entend pour dire qu'il est préférable qu'une recherche ait des retombées pratiques pour la population. Toutefois, l'histoire montre qu'il est impossible de prédire quelle recherche conduira à des applications intéressantes», rappelle le chercheur. C'est pourquoi il croit que les organismes subventionnaires devraient soutenir davantage la créativité scientifique dans une grande variété de domaines afin de générer la matière première grâce à laquelle la science évolue. En cela, il faut s'inspirer de l'évolution, conclut-il. «Mieux vaut maintenir un bon réservoir de biodiversité parce qu'on ne sait jamais quels gènes seront utiles un jour.»

La levure possède plus de 1000 gènes qui ont un équivalent chez l'humain. Pour la moitié de ceux-ci, le gène de la levure peut être remplacé par le gène humain sans que le fonctionnement de la levure en soit affecté.

Photo: Mogana Das Murtey et Patchamuthu Ramasamy