C’est un groupe composé de scientifiques et de journalistes qui a eu la difficile tâche de choisir les découvertes les plus marquantes de l’année 2006 au Québec parmi la quarantaine de dossiers soumis par des universités et des centres de recherche. Les découvertes devaient avoir un impact suffisant pour ouvrir de nouvelles perspectives et susciter de nouveaux espoirs dans leur domaine respectif en plus d'avoir fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique reconnue entre novembre 2005 et octobre 2006. La direction du magazine reconnaît la relative subjectivité de ce périlleux exercice, mais elle y voit une occasion de saluer la qualité de la recherche faite ici.

Einstein a encore raison

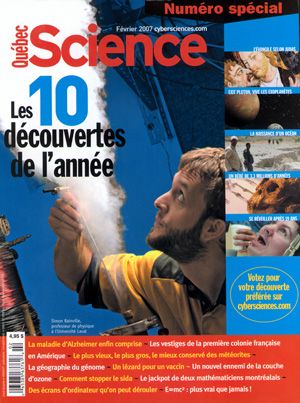

Simon Rainville et un groupe de chercheurs américains et européens ont démontré, avec une précision inégalée, que la célèbre équation E=mc2, énoncée par Einstein il y a maintenant un siècle, tenait encore merveilleusement la route. Dans la livraison du 22 décembre 2005 de la revue Nature, ils rapportaient les résultats d’une expérience prouvant que la masse et l'énergie sont bel et bien équivalentes, avec une précision de 0,00004 %. Cette démonstration était 55 fois plus précise que la meilleure preuve directe jamais faite auparavant.

La principale contribution du professeur Rainville à cet effort international de recherche a été la mise au point d'une technique qui permet de comparer des masses d'atomes avec une précision d'une partie par 100 milliards. «Ceci équivaut à mesurer la distance entre Québec et Vancouver avec une erreur qui ne dépasse pas l'épaisseur d'un cheveu, commente-t-il. Il s'agit de la mesure de masse la plus précise au monde.»

Nouvelle piste contre l’Alzheimer

Dans l’édition du 16 février 2006 de Neuron, Serge Rivest et ses collègues Alain R. Simard, Denis Soulet, Genevieve Gowing et Jean-Pierre Julien publiaient une étude qui pourrait marquer l'histoire de la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Ils y décrivaient un mécanisme naturel de défense déployé par l'organisme pour contrer la dégénérescence des cellules nerveuses observée chez les personnes souffrant de cette maladie.

Leur thèse est que les microglies – des cellules de défense présentes dans le cerveau - sont injustement accusées de causer des dommages aux neurones en essayant de détruire les plaques de protéines responsables de la maladie d’Alzheimer. Ils ont observé que, une fois la formation de plaques enclenchée, des microglies issues de la moelle osseuse migrent vers le cerveau et se transforment en microglies voraces qui attaquent spécifiquement les protéines des plaques qui sont les plus toxiques pour les cellules nerveuses. «Les médicaments anti-inflammatoires seraient à proscrire dans les cas d'Alzheimer parce qu'ils entraveraient ce moyen naturel de défense, estime Serge Rivest. Au contraire, il faut trouver des façons de stimuler le recrutement d'un plus grand nombre de microglies issues de la moelle osseuse.»

Stopper la fièvre noire

Dans l’édition d’octobre 2005 de la revue Infection and Immunity, Marie Breton, Michel J. Tremblay, Marc Ouellette et Barbara Papadopoulou annonçaient la mise au point de ce qui pourrait devenir le premier vaccin efficace et sécuritaire contre la fièvre noire. Les souris qui reçoivent ce vaccin parviennent à freiner la prolifération du protozoaire responsable de cette maladie. Peu connue en Amérique du Nord, la fièvre noire est causée, dans la plupart des cas, par le parasite Leishmania donovani. Ce protozoaire fait d'importants ravages sur les autres continents où il est transmis par la piqûre de la mouche des sables. Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé signale entre 1,5 et 2 millions de nouveaux cas de leishmaniose et près de 80 000 décès. Douze millions de personnes seraient présentement atteintes de cette maladie.

Les chercheurs ont produit le vaccin à partir d’une autre espèce de Leishmania, retrouvée chez les lézards. «Nous avons découvert que ce protozoaire suit la même route d'infection que L. donovani dans le corps, précise la professeure Papadopoulou. Il réplique fidèlement le processus d'infection et provoque la réaction immunitaire attendue sans être pathogène.»

Québec Science innove cette année en invitant le public à choisir la découverte qu’il juge la plus importante parmi les dix qui figurent à son palmarès. Le chercheur dont la découverte récoltera le plus de votes recevra le Prix du public Québec Science «Découverte de l’année 2006». Pour prendre connaissance des dix découvertes et pour voter, rendez-vous d’ici le 16 février à www.cybersciences.com.