Les symptômes postcommotionnels persistent pendant trois mois ou plus chez environ 15% des victimes de traumatismes crâniens légers. Un outil pronostique efficace aiderait les médecins à identifier ces patients afin de leur assurer un suivi plus étroit.

Rappelons que, chaque année au Québec, plus de 13 000 personnes subissent un traumatisme craniocérébral. «Entre 75 et 90% de ces cas sont des TCL, précise le chercheur. Ils sont de loin la forme la plus fréquente des traumatismes crâniens, mais ils sont moins étudiés et moins bien connus que les traumatismes crâniens modérés ou sévères. Comme il n'existe pas encore de biomarqueur très efficace, les médecins ont recours à des symptômes cliniques pour poser un diagnostic de TCL.»

Cette méconnaissance s'étend au pronostic des patients. Dans les jours qui suivent l'accident, environ 80% des victimes de TCL ont des maux de tête, des étourdissements, des nausées ainsi que des problèmes de mémoire, d'humeur et d'attention. Ces manifestations postcommotionnelles se résorbent en quelques semaines dans la plupart des cas, mais elles persistent pendant trois mois ou plus chez environ 15% des victimes. «Il serait utile de pouvoir identifier ces personnes dès qu'elles se présentent chez le médecin après un TCL, de façon à leur assurer un suivi plus étroit», souligne Éric Mercier.

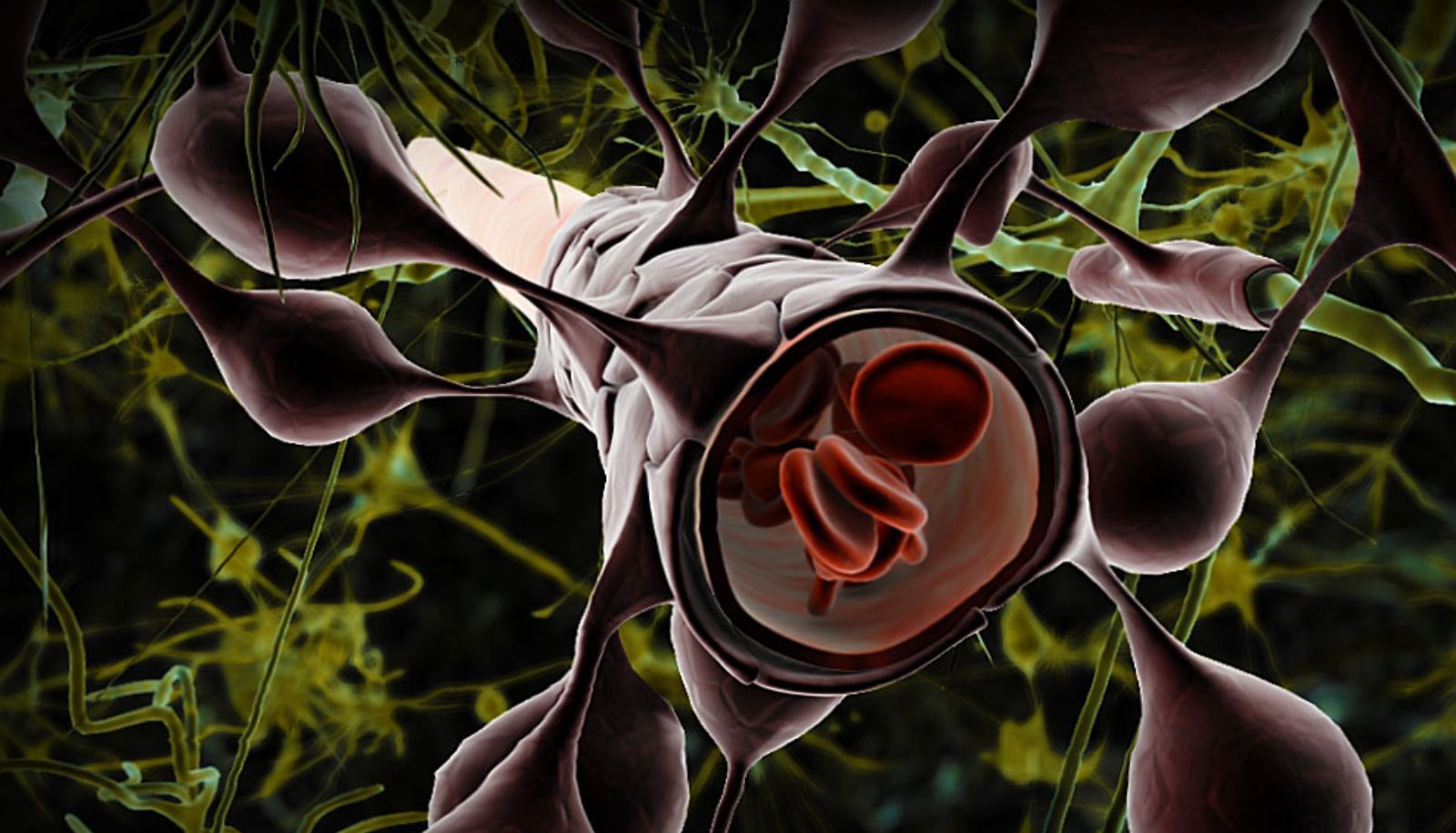

Le chercheur et ses collaborateurs ont passé en revue 29 études regroupant 2 505 patients afin de déterminer si la concentration sanguine de S-100β dans les heures qui suivent un TCL permettait de prédire l'évolution de l'état du patient dans les semaines subséquentes. Dans des conditions normales, cette protéine se retrouve dans les cellules du système nerveux central. Après un choc, elle s'échappe des cellules endommagées et se retrouve dans le sang. «Nos analyses indiquent que la probabilité que les symptômes postcommotionnels persistent n'est pas plus grande chez les patients ayant une valeur élevée de S-100β», constate Éric Mercier.

La quête d'un outil pronostique pour les TCL ne doit pas être abandonnée pour autant, estime-t-il. «Il existe des biomarqueurs pour les problèmes touchant les autres organes du corps. Il devrait en exister pour le cerveau. La difficulté vient peut-être du fait que la barrière hématoencéphalique empêche les biomarqueurs du cerveau de se retrouver dans le sang.» Une équipe de chercheurs canadiens, dirigée par la professeure Natalie Le Sage, de la Faculté de médecine, explore une nouvelle avenue pour développer un outil pronostique pour les TCL. «Plutôt que de faire appel à un seul biomarqueur, nous en utilisons quatre, signale Éric Mercier, qui participe aux travaux. De plus, le modèle intègre des données cliniques, de l'imagerie médicale ainsi que les caractéristiques du patient qui influencent la persistance des symptômes.» Les travaux de cette équipe devraient être terminés en juin 2019.

L'article paru dans le Journal of Neurotrauma est signé par Éric Mercier, Pier-Alexandre Tardif, Brice Lionel Batomen Kuimi, Marcel Émond, Lynne Moore, Jérôme Frenette, Martine Bordeleau et Natalie Le Sage, de la Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, Marie-Christine Ouellet, de l'École de psychologie et du CIRRIS, Élaine De Guise, de l'Université de Montréal, et Peter A. Cameron et Biswadev Mitra, de la Monash University en Australie.