À gauche: comme naturaliste-interprète au Zoo de Granby, Zoé Bouillon a présenté deux gorilles mâles des plaines de l'Ouest dans leur habitat. À droite: deux membres de l'équipe scientifique universitaire en escalade sur la roche très friable d'une paroi instable à Mont-Saint-Pierre, en Gaspésie, afin d'y installer un sismographe.

— Zoé Bouillon, Anaïs Paradis

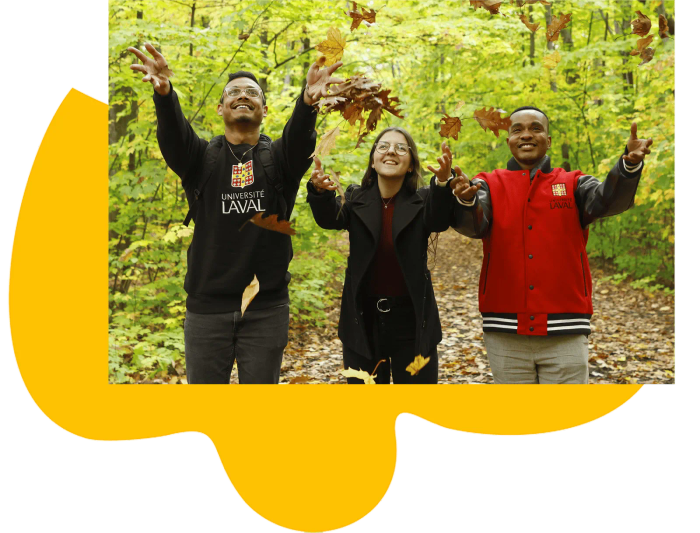

Depuis quelques semaines, plusieurs centaines d'étudiantes et étudiants inscrits à l'un ou l'autre des 23 programmes de baccalauréat en sciences et génie animent de leur présence l'atrium du pavillon Alexandre-Vachon. Que font-ils au juste? Ils présentent le stage professionnel qu'ils ont réalisé cet été au moyen d'affiches.

«Entre mai et août, un total de 1166 stages a été effectué, explique Élisabeth Oudar, responsable de la formation pratique et directrice pédagogique des stages à la Faculté des sciences et de génie. Parmi eux, 881 font l'objet d'une présentation par affiche.»

Gorilles, tigres, pythons

Zoé Bouillon entreprend sa troisième année de baccalauréat en biologie. Son stage s'est déroulé pendant 16 semaines au Zoo de Granby. Cet organisme à but non lucratif héberge plus de 225 espèces animales. Elle était intégrée à une équipe d'une demi-douzaine de naturalistes-interprètes étudiantes universitaires supervisée par des naturalistes à temps plein.

«On recevait nos horaires du jour en réunion d'équipe, raconte-t-elle. Je pouvais donner l'atelier sur des crânes d'animaux pendant une heure et demie, puis faire l'animation sur les gorilles. Après le dîner, je pouvais présenter les tigres de l'Amour pour finir la journée par une animation avec un python royal.»

À plusieurs reprises, l'étudiante a animé l'atelier sur les crânes. Quatre crânes d'herbivores d'Afrique, soit ceux d'un hippopotame commun, d'un rhinocéros noir, d'une girafe et d'un zèbre, ainsi que des artéfacts biologiques comme une vertèbre de girafe et une peau de zèbre, étaient à sa disposition. «Le but principal était de faire deviner aux visiteurs à quel animal les crânes appartiennent en fournissant de petits indices, dit-elle. Lorsque les gens avaient tout deviné, j'élaborais un petit peu plus sur la biologie de ces herbivores et surtout leur adaptation fascinante.»

Parmi les animaux hébergés, certains ne sont pas visibles en tout temps aux visiteurs. Ce sont les animaux ambassadeurs. Plusieurs reptiles, comme le python royal et le scinque à langue bleue, des oiseaux de proie tels la crécerelle d'Amérique, la buse de Harris et l'effraie des clochers, ainsi qu'une mouffette nommée Marguerite, figurent parmi ces animaux.

Durant une séance d'animation, Zoé Bouillon tient sur son gant une crécerelle d'Amérique, un des animaux ambassadeurs du Zoo de Granby.

— Keith Bartlett

«Ces individus passent par une période de désensibilisation au toucher afin d'être manipulés par les employés sans causer du stress à l'animal, ce qui nous permet de les présenter durant des activités d'éducation, explique Zoé Bouillon. Ces activités peuvent se dérouler soit dans des classes d'école ou directement sur le site du Zoo. Nous présentons les faits fascinants sur ces espèces ainsi que leur rôle écologique. Il est parfois même possible pour les visiteurs de toucher les animaux qui ne sont pas dangereux, sous la supervision d'un naturaliste-interprète.»

Grâce à ce stage, l'étudiante s'est découvert un intérêt plus grand qu'elle ne le pensait pour une carrière en milieu zoologique, en particulier auprès des primates et des oiseaux. Partant de là, et pour sa dernière année universitaire, elle a choisi des cours davantage axés sur la conservation.

Étudier le bruit sismique ambiant

Anaïs Paradis est en deuxième année du baccalauréat en génie géologique. Du 12 mai au 22 août, elle a effectué un stage de recherche en géophysique appliquée en Gaspésie, plus précisément à Mont-Saint-Pierre, où elle a travaillé sur le projet de recherche du doctorant Alexi Morin, de l'Institut national de la recherche scientifique. Ces travaux de terrain étaient réalisés en collaboration avec l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), ce qui a permis à l'étudiante de côtoyer des personnes étudiantes et des chercheurs des deux universités.

«Dans mon projet de stage, indique-t-elle, j'ai contribué à l'analyse des signaux sismiques associés aux mouvements potentiels des falaises. Le bruit sismique ambiant est le “fond sonore” de la Terre: les vibrations permanentes causées par le vent, les marées, la pluie ou encore l'activité humaine. En l'enregistrant, on peut étudier comment la roche réagit et ainsi repérer des zones fragiles.»

À l'origine de cette recherche, il y a un constat: les falaises qui surplombent les habitations, les infrastructures ou les axes routiers peuvent représenter un risque naturel majeur si des chutes de pierres ou des effondrements se produisent. La surveillance de ces parois est donc essentielle.

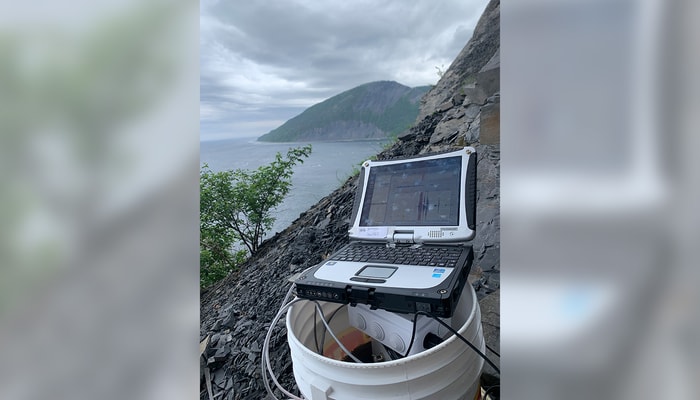

Anaïs Paradis a participé à l'installation de trois sismographes compacts sur une paroi rocheuse instable au-dessus de la route 132. Ceux-ci étaient alimentés en électricité par deux panneaux solaires installés à proximité. Ces sismographes intègrent entre autres des capteurs géophysiques tels que géophones, accéléromètres et capteurs d'infrasons. Ces capteurs enregistrent en continu les vibrations du sol.

Les données enregistrées sont visualisées sur un ordinateur connecté à l'un des sismographes installés sur la paroi rocheuse instable à Mont-Saint-Pierre.

— Anaïs Paradis

«Les principaux enjeux de ces installations, explique-t-elle, concernaient d'abord la morphologie fortement inclinée du site, qui a exigé l'intervention d'un spécialiste en travaux sur parois de l'UQAR. Il a supervisé l'ancrage de certains instruments à l'aide de techniques d'escalade. L'un des sismographes et l'un des panneaux solaires devaient être installés sur la portion la plus abrupte de la falaise, ce qui a nécessité des précautions particulières. Des extensomètres et des sondes de température ont suivi l'influence de la température sur les mouvements de la paroi. La nature du substrat rocheux, composé d'une alternance d'argile et de grès très friables, a compliqué l'ancrage à la structure. Des armatures métalliques ont été insérées dans les sections les plus solides de la paroi.»

L'équipe de recherche a pu enregistrer quelques jours de données durant l'été. «Grâce à leur traitement, nous avons identifié la direction principale d'où provient le bruit sismique et mesuré la fréquence de résonance de la paroi instable, souligne l'étudiante. Avec plus de données, nous pourrons mieux comprendre son comportement et évaluer les risques d'effondrement.»

Ce stage a confirmé l'intérêt d'Anaïs Paradis pour la recherche qui allie créativité et autonomie, et qui combine réflexion scientifique et application pratique.