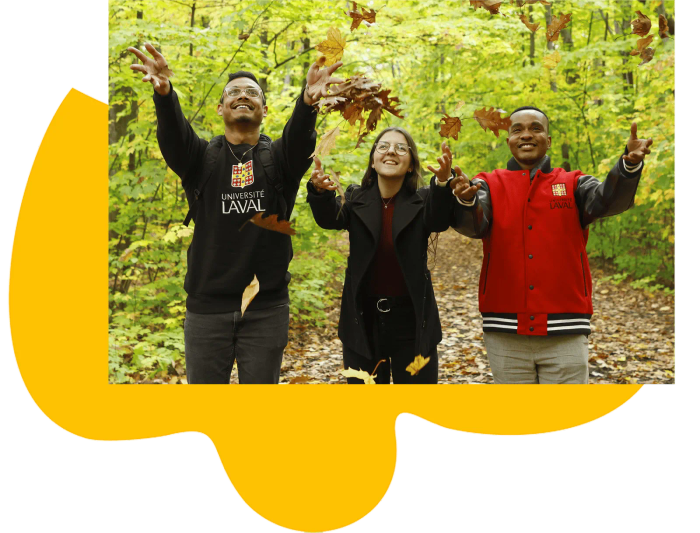

Les participantes et participants à la semaine intensive et immersive qui s'est déroulée à l'Université Laval sur les négociations internationales sur les changements climatiques.

— Chloé Leblanc, ESEI

«Je me suis surpris à incarner la position du délégué de la Norvège, en oubliant peut-être un peu ce qu'était une simulation. Je l'ai fait en anglais, qui est la langue de prédilection de la diplomatie. Cela nous a aussi rappelé qu'effectivement, on était immergés dans la réalité climatique. Cela a vraiment été une expérience sensible. On a vécu la réalité des négociations internationales, même dans les couloirs pendant le lunch. Là, les discussions portaient encore sur les enjeux de négociation. Globalement, on a établi des coalitions. On a cherché à influencer les autres et ils ont cherché à nous influencer. C'était vraiment un véritable exercice de simulation.»

Max Guybert Lyron est inscrit à la maîtrise en communication publique à l'Université Laval ainsi qu'au microprogramme en affaires diplomatiques et stratégiques offert par l'École supérieure d'études internationales (ESEI). Dans le cadre de ce microprogramme, et à l'approche imminente de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques COP 30 au Brésil, l'étudiant vient de terminer une formation éclair de l'ESEI intitulée Négociations internationales sur le changement climatique: une simulation.

Cette école d'automne, offerte pour la première fois à l'Université Laval, s'est déroulée du 27 au 31 octobre au pavillon Charles-De Koninck. Intensive et immersive, cette formation a abordé notamment l'histoire des négociations climatiques, les positions des pays clés et l'Accord de Paris. Les étudiantes et étudiants, quant à eux, ont joué le rôle de diplomates et de représentantes ou représentants de certains pays. Elles et ils ont analysé les politiques nationales, les initiatives du secteur privé en matière d'énergie fossile et renouvelable, et les stratégies de croissance verte.

Un apprentissage très pratique

Vingt personnes ont suivi la formation éclair de l'ESEI. Djifa Ahado, une professionnelle à l'emploi d'Affaires mondiales Canada, est également inscrite au microprogramme de deuxième cycle en affaires diplomatiques et stratégiques. Son apprentissage, elle le qualifie de «très intéressant et très pratique».

Dès la première journée, Djifa Ahado a su qu'elle allait représenter l'Australie. Sa recherche sur ce pays lui a permis de voir comment celui-ci s'est positionné au fil des années vis-à-vis les différents accords sur le climat. «Autrefois, dit-elle, l'Australie faisait un peu cavalier seul dans sa zone. Son industrie était basée sur le charbon. Mais depuis un an environ, ce pays a adopté des objectifs assez ambitieux pour atténuer les risques et les conséquences des changements climatiques.»

Pour sa part, Max Guybert Lyron ne s'attendait pas à être jumelé à la Norvège. «Étant Haïtien, dans mes expériences universitaires et professionnelles passées j'ai représenté des pays en développement, souligne-t-il. J'ai dû m'outiller sur le positionnement de la Norvège. Ce pays a un statut assez particulier, à la fois comme plus grand exportateur d'énergies fossiles du nord de l'Europe et aussi comme un leader en termes de transition écologique, sa production d'électricité étant basée à 98% sur les énergies renouvelables.»

Un expert de l'Université Simon-Fraser

À la barre de cette formation se trouvait le politologue Radoslav Dimitrov, professeur au Département de science politique de l'Université Simon-Fraser et professeur invité au Département de science politique de l'Université Laval. S'appuyant sur une longue expérience de diplomate de l'Union européenne à l'ONU, le professeur Dimitrov a offert aux étudiantes et étudiants un aperçu unique des coulisses de la diplomatie climatique.

L'étudiante Djifa Ahado, le professeur Radoslav Dimitrov et l'étudiant Max Guybert Lyron.

— Chloé Leblanc, ESEI

Selon Djifa Ahado, «la méthodologie employée par l'enseignant permet de renforcer la confiance, d'aller chercher des informations très pointues. Elle permet aussi de débattre de façon constructive.»

Les deux premiers jours ont été consacrés à l'histoire détaillée des négociations sur le climat. «Il n'y avait rien de théorique, indique Radoslav Dimitrov. Mes informations sont inspirées de faits réels en matière de diplomatie climatique. C'est le côté unique de mon enseignement. J'ai participé pendant 10 ans aux négociations climatiques. Le comportement des pays n'est pas documenté dans la littérature. Ainsi, on ne sait pas pourquoi certains pays se sont effondrés et ont échoué.»

La science des changements climatiques a aussi été discutée.

«Ces étudiants veulent devenir des diplomates et le cours leur permet d'apprendre la diplomatie, poursuit-il. Ils ont négocié l'Accord de Paris.» Pour rappel, l'Accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques. Il a été adopté par 196 pays le 12 décembre 2015.

Les jours trois et quatre ont été consacrés à la simulation de négociations internationales. «Nous avons suivi le protocole de l'ONU durant cette simulation voulue comme la plus réaliste possible», explique le professeur.

Les participantes et participants, Radoslav Dimitrov les a trouvés «exceptionnellement motivés», énergiques et impliqués. Selon lui, le fait que la formation ait eu lieu quelques jours avant la COP 30 représentait un «timing parfait». «Cela, soutient-il, ajoutait au réalisme de l'exercice. Les étudiants se sont montrés beaucoup plus intéressés à ce qui se passe au Brésil.»

La semaine s'est déroulée en anglais. «La plupart des étudiants, dit-il, ont montré une très bonne maîtrise de cette langue.»

![Le dessin de Thomas Biscaro, à gauche, s'intitule Dystopia of the Omnicidal Landscape. À droite: The [Ordinary Man], par Charles-Antoine Lauzon.](https://assets.ulaval.omerloclients.com/assets/a464e128-97b7-412e-9aa8-f52eab80f4ad.png?quality=md)