24 septembre 2025

De nouveaux services d'orientation gratuits pour la communauté étudiante

La Clinique universitaire de counseling et d'orientation, un milieu de formation pratique pour les étudiantes et étudiants de la maîtrise en sciences de l'orientation, fait peau neuve, après plus de 70 ans d'activité

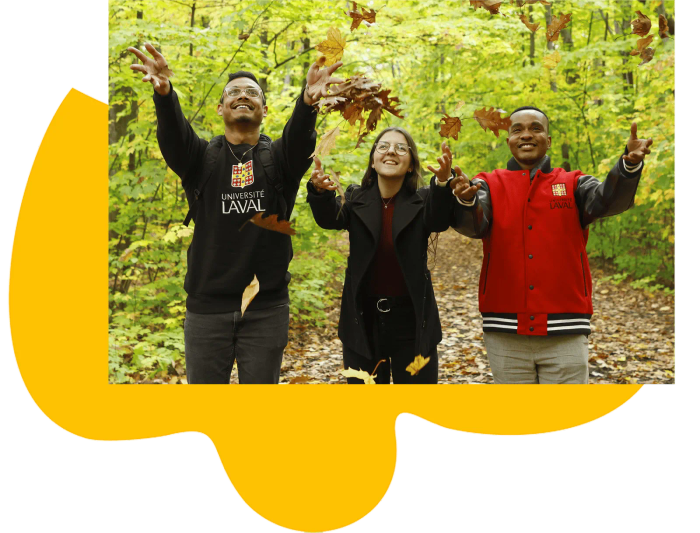

La Clinique universitaire de counseling et d'orientation existe depuis 1943. Avec sa salle d'attente et ses bureaux de consultation décorés, elle ressemble à une clinique professionnelle. Sur la photo, Marie-Pier Boutet (à gauche) et Chloé Drainville (à droite), étudiantes à la maîtrise en sciences de l'orientation, simulent une consultation.

— Yan Doublet

Vous ne savez plus si vous avez opté pour le bon programme d’études? Vous vous inquiétez des débouchés professionnels? Vous sentez une baisse de motivation dans vos recherches aux cycles supérieurs? Pour y voir plus clair, vous pouvez vous inscrire sur la liste de clientes et clients potentiels de la Clinique universitaire de counseling et d’orientation.

Cette clinique, qui vise à répondre à des questionnements sur des enjeux scolaires, professionnels et personnels, offre des consultations gratuites aux étudiantes et étudiants de tous les domaines et de tous les cycles. Il est possible d’y confier en toute confidentialité ses craintes, ses difficultés et ses échecs, tout autant que ses rêves et ses ambitions. Des étudiantes et étudiants de la maîtrise en sciences de l’orientation accompagnent la clientèle étudiante dans l’exploration des cheminements possibles, la clarification des objectifs de carrière et la mise en action concrète des projets d’études et de vie.

«Les services d’orientation ne se limitent pas au choix d’un domaine d’études ou d’une profession. Ils permettent également de réfléchir à ses valeurs et à la place qu’on veut occuper dans la société. En effet, les études et la carrière s’inscrivent dans un projet de vie. Des questions plus existentielles peuvent donc être abordées à la Clinique, puisque les aspirations professionnelles ne sont pas indépendantes des aspirations personnelles», souligne le directeur de l’École de counseling et d’orientation, Simon Viviers.

Une clinique réinventée

La Clinique universitaire de counseling et d’orientation est une véritable institution à l’Université Laval. Fondée en 1943, elle a été un milieu d’apprentissage pour plusieurs générations d’étudiantes et étudiants en sciences de l’orientation. Jusqu’à l’an dernier, elle était ouverte à toute la population de la région de Québec pour des consultations payantes et constituait pour quelques étudiantes et étudiants un milieu de stage, au même titre que les écoles secondaires ou les organismes d’aide à l’emploi. «On a décidé de revoir la formation pratique pour que tous nos étudiants puissent bénéficier de cette infrastructure exceptionnelle», explique Simon Viviers.

L’École de counseling et d’orientation a donc changé le rôle de la vénérable institution pour en faire un pivot essentiel de l’apprentissage pratique de toutes les personnes inscrites à la maîtrise en sciences de l’orientation. Dès leur première année, les étudiantes et étudiantes doivent désormais suivre le nouveau cours Stage d’intervention et de counseling individuel, qui encadre maintenant les services offerts par la Clinique. Le cours débute par quatre semaines de préparation en classe, puis les étudiantes et étudiants rencontrent leurs premiers clients.

«C’est une façon de donner aux étudiants en sciences de l’orientation de solides bases en intervention individuelle avant qu’ils ne partent en stage dans des milieux professionnels. Chaque étudiant est supervisé par un professionnel accrédité par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec», explique la professeure Vicky Prévost, responsable pédagogique du cours.

De gauche à droite, l'étudiante Aimée Lupien, la professeure Vicky Prévost, l'étudiante Chloé Drainville et l'étudiante Marie-Pier Boutet dans la salle de documentation de la Clinique. Les trois étudiantes sont actuellement inscrites au cours Stage d’intervention et de counseling individuel donné par la professeure Prévost.

— Yan Doublet

Ce cours pratique ajouté au cursus de la maîtrise semble plaire à la première cohorte d’étudiantes et étudiants. «Il est très utile puisqu’il fait le pont entre le bac, très théorique, et les stages, très pratiques», indique l’étudiante Aimée Lupien. «Il permet de découvrir nos habiletés. En sortant du bac, on ne connaît pas nos couleurs, nos forces et nos faiblesses en intervention. Ça nous permet de les forger doucement», ajoute sa collègue Chloé Drainville.

Faire d’une pierre deux coups

La Clinique de counseling et d’orientation a profité de ce second souffle pour remodeler son offre de services et l’adapter aux besoins de son milieu immédiat.

— Simon Viviers, directeur de l'École de counseling et d'orientation

Il n’est pas rare que des étudiantes et étudiants doutent de leurs choix ou de leurs capacités, voire remettent en question leur vie. Par exemple, des personnes venues de l’international peuvent éprouver des difficultés d’adaptation au système universitaire canadien. De jeunes parents peuvent, pour leur part, trouver difficile de concilier études et obligations familiales. La Clinique est désormais là pour eux.

Les étudiantes et étudiants peuvent obtenir jusqu’à six séances de counseling dans les locaux conviviaux de la Clinique, au sous-sol du pavillon Jeanne-Lapointe. Si les besoins ne sont pas entièrement comblés après cette série de rencontres, les usagères et usagers seront redirigés vers les autres ressources disponibles sur le campus.

«C’est important pour nous de travailler en collaboration avec les différents services de l’Université, notamment le Centre d’aide à la communauté étudiante et le Service du développement professionnel. Les étudiants qui offrent du counseling à la Clinique doivent aussi apprendre à reconnaître les limites de leur expertise et, dans certains cas, à diriger les clients vers d’autres professionnels. En misant sur une approche intégrée, pratique et centrée sur les besoins de la clientèle, on souhaite à la fois contribuer au bien-être de la communauté étudiante et former une relève mieux préparée, plus confiante et plus compétente», conclut la professeure Prévost.