Centre d'initiation au patrimoine agricole de la Côte-de-Beaupré, la Grande Ferme a maintenant son jardin ancestral. Tout l'automne, les visiteurs pourront découvrir les plantes cultivées jadis. Ce jardin de 32 pieds par 72 pieds, aménagé au cœur d'un décor enchanteur, est le fruit d'un stage réalisé par Annie-Pier Brunelle dans le cadre de son certificat en ethnologie.

En tout, le jardin comprend 28 variétés de légumes, de fleurs et de fines herbes. Le tout est divisé en trois sections: d'un côté, les plantes cultivées par les autochtones avant l'arrivée des Européens; de l'autre, celles cultivées à l'époque du Régime français et enfin celles issues du Régime britannique. On trouve, entre autres, des gourganes, des carottes rouges, des pois Alaska, du rutabaga, des citrouilles algonquiennes, des choux d'hiver et des tomates roses. Les semences proviennent de fournisseurs spécialisés en cultures ancestrales.

Le jardin est entretenu avec respect de l'environnement, sans pesticides ni produits chimiques.

«Le jardin a été pensé dans un esprit de continuité. Il met en lumière le métissage des pratiques agricoles. Les colons français, par exemple, se sont beaucoup inspirés du savoir-faire autochtone. C'était une question de survie, les sols et le climat ici étant très différents de ceux de la France», explique Annie-Pier Brunelle.

Pour s'assurer que le jardin soit conforme aux réalités de l'époque, l'étudiante a épluché les archives de la Grande Ferme, incluant plans, cadastres et rapports d'archéologie, et a effectué diverses recherches sur le patrimoine agricole et alimentaire. Ce projet a bénéficié de la collaboration d'une étudiante à la maîtrise en ethnologie, Joanie Roy.

La responsable des jardins de la Grande Ferme, Julienne Duchesne, présente les fruits de son travail. Avec un enthousiasme contagieux, elle partage aux visiteurs techniques de jardinage, anecdotes et recettes.

Force est de constater que la terre est particulièrement fertile dans la région de la Côte-de-Beaupré. Ce qui est récolté dans le jardin est transformé en marmelade, ketchup aux fruits et autres délices dans les cuisines de la Grande Ferme.

Un lieu chargé d'histoire

L'agriculture a toujours joué un rôle important à la Grande Ferme. Lorsque Monseigneur de Laval acquiert ces terres en 1662, il y établit une ferme pour subvenir aux besoins alimentaires du Séminaire de Québec. Pendant plus de 300 ans, les champs environnants serviront à nourrir non seulement les prêtres en formation, mais aussi une partie de la population. Bien avant les séminaristes, les Iroquois du Saint-Laurent y auraient fait pousser des légumes.

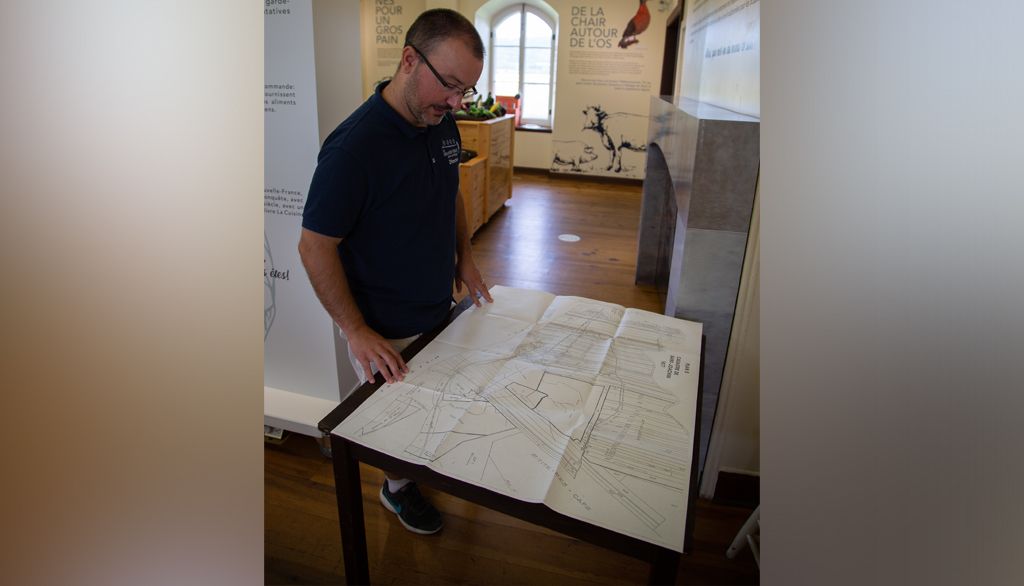

Le directeur de la Grande Ferme, Nicolas Roumier, observe un cadastre de Saint-Joachim datant de 1877. «L'histoire de la Grande Ferme est étroitement liée à la construction et à l'évolution de la colonie de la Nouvelle-France. Sans la Grande Ferme, on n'aurait pas eu le développement du Québec», affirme-t-il.

Avec le projet de jardin, Annie-Pier Brunelle espère déboulonner certains mythes sur l'histoire de l'alimentation. Entre autres celui voulant que l'alimentation de nos ancêtres étaient peu diversifiée et basée avant tout sur la pomme de terre. «En fait, la pomme de terre date du Régime britannique. Au départ, les gens la donnaient aux animaux, ne sachant pas comment la cuisiner. Il a fallu attendre que l'agronome Parmentier crée le premier traité sur les usages nutritionnels de la pomme de terre pour que ce légume devienne populaire dans les colonies britanniques.»

Une passion qui date de l'enfance

Ce n'est pas d'hier qu'Annie-Pier Brunelle s'intéresse à l'alimentation et aux potagers d'autrefois. Sa passion vient d'une anecdote toute personnelle: «Ma grand-mère cuisine beaucoup; étant petite, j'ai passé des heures avec elle dans son jardin à m'initier à la culture des tomates, la récolte de l'ail, etc. Avec le temps, j'ai développé un intérêt pour l'histoire. C'est tout naturellement que j'ai marié ces deux passions.»

Avec sa maîtrise en communication publique, qu'elle vient d'entamer, elle compte poursuivre ses recherches dans le domaine et mettre sur pied d'autres projets de vulgarisation et de médiation culturelle. «Les universitaires font un travail extraordinaire, mais je trouve que leurs recherches sont souvent peu accessibles au grand public. La communication publique est un bon canal pour vulgariser des concepts scientifiques, entre autres historiques. À la maîtrise, je m'intéresse aux restaurants gérés par des femmes au Québec depuis les années 1970 et à la manière avec laquelle nous sommes passés des diners et casse-croûtes à des restaurants gastronomiques.»

—

Pour en savoir plus sur le projet de jardin ancestral, visionnez cette vidéo réalisée par les Rendez-vous d'histoire de Québec.