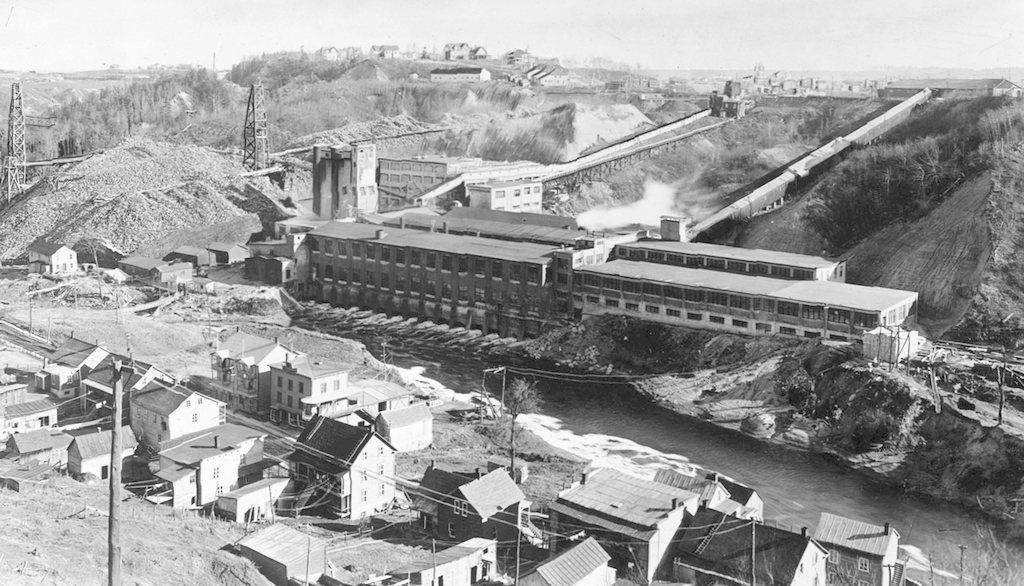

L’usine Belgo à Shawinigan dans les années 1920. L’essor industriel de la ville de Shawinigan est fondé sur l’exploitation des ressources naturelles. Il est étroitement lié au développement de l’hydroélectricité. L’usine de pâtes et papiers Belgo, située à l’embouchure de la rivière Shawinigan, était tributaire des installations de la Shawinigan Water & Power Company sur la rivière Saint-Maurice. Après plus d’un siècle de relation étroite avec le développement urbain de la région, la compagnie Belgo ferme en 2007 en pleine crise du papier au Québec.

— Archives d’Hydro-Québec

Cent-vingt-cinq. C’est le nombre, impressionnant, d’usines papetières construites depuis 1805 au Québec. Dans l’histoire récente, ce secteur industriel majeur de l’économie québécoise a vu le nombre de ses installations décroître, passant de 62 usines en exploitation en 2001 à 40 en 2015.

«Près du tiers des usines papetières ont cessé leur production en une quinzaine d’années, souligne Maxime Nadon-Roger, étudiant à la maîtrise en sciences de l’architecture. Ce déclin phénoménal, amené par la révolution numérique et la baisse de la demande en papier journal, s’est traduit par une concentration du secteur autour de grands joueurs. Il remet en cause l’avenir de ce paysage industriel, lequel est inscrit dans la mémoire collective.»

Le vendredi 12 mars, Maxime Nadon-Roger fera une présentation en mode virtuel au 25e Colloque étudiant pluridisciplinaire du Centre de recherche en aménagement et développement de l’Université Laval. Sa communication se fera sous l’angle de la géographie historique et s’articulera autour des relations qui ont entouré le développement du secteur papetier au Québec, entre ressources naturelles, besoins en main-d’œuvre et développement urbain. La présentation abordera également la requalification des sites qui ont fermé.

Selon lui, l’industrie papetière québécoise a reposé et repose toujours sur quatre variables structurelles qui, ensemble, permettent la réalisation d’un projet. Ce sont la présence d’une matière première abondante, l’énergie en quantité fournie par des installations hydrauliques à proximité pour faire fonctionner la machinerie, le transport par chemin de fer ou par un port en eau profonde et, enfin, le capital, important pour financer le projet.

«On assiste, entre 1880 et 1930, à une énorme période de croissance de l’industrie papetière au Québec, rappelle Maxime Nadon-Roger. Le plus de constructions d’usines ont eu lieu à cette époque. Le pin, l’épinette et la pruche forment la quasi-totalité de la forêt boréale et sont la matière première par excellence de l’industrie du papier. C’est en 1902 que l’énergie hydroélectrique est exportée pour la première fois, soit de Shawinigan à Montréal. L’industrialisation du Québec se fait grâce à l’essor du chemin de fer. Entre 1925 et 1940, le réseau québécois et canadien atteint la plus grande capacité de son histoire. Encore aujourd’hui, l’infrastructure de transport est toujours présente. Elle s’est modifiée, elle a évolué.»

Des villes industrielles

Dans le cours de son exposé, l’étudiant se penchera sur le phénomène de la ville industrielle apparu vers la fin du 19e siècle en Amérique du Nord. Le secteur papetier québécois ne fit pas exception. À Québec, par exemple, l’usine papetière s’est construite dans le quartier en développement de Limoilou, proche des quartiers centraux de la ville. À Shawinigan, la venue de cette industrie a entraîné un boum économique dans ce qui était alors un village. Témiscaming, quant à elle, est sortie de terre sur ce qui était un territoire vierge où la construction d’une usine papetière a créé une ville de compagnie.

En 1912, la compagnie Price et Frères publiait un article promotionnel sur la toute nouvelle usine sur le point d’être terminée au coût de 6 millions de dollars à Kénogami, dans la région du Saguenay. En pleine activité, l’usine allait employer 1200 ouvriers. On prévoyait qu’en un an la population s’élèverait à 3000 habitants. L’entreprise avait investi dans l’éclairage électrique des rues. Elle avait aménagé les égouts et l’aqueduc. Dans sa publicité, elle mettait en vente des terrains, des maisons résidentielles et des édifices commerciaux avec de longs baux à des conditions avantageuses.

«La littérature scientifique parle de paternalisme industriel de la part des compagnies papetières, avec la notion de contrôle, de mainmise sur la population, notamment par la construction et la location de maisons aux employés de l’entreprise, explique Maxime Nadon-Roger. La compagnie Price, au Saguenay, avait sa propre monnaie. Les travailleurs dépensaient cet argent dans les commerces affiliés à la compagnie papetière. À Québec, le contrôle de la papetière était urbain et partiel. À Kénogami et Shawinigan Falls, il était social et urbain. À Arvida et Témiscaming, le contrôle était total.»

Si le secteur papetier québécois poursuit son déclin, si de plus en plus d’usines ferment leurs portes, l’enjeu de la requalification des installations deviendra encore plus aigu. «Comment mettre en valeur le chemin de fer, par exemple? demande-t-il. En milieu urbain, on parle beaucoup de quartiers durables. Les sites des papetières sont tellement grands qu’on ne pourrait investir ces espaces avec une seule vision. Il sera important de considérer les usages mixtes.»

Dans le cas par exemple de la compagnie Papiers White Birch, à Limoilou, ce dernier imagine, en cas de fermeture, de voir les lieux investis par plusieurs acteurs, comme l’École d’architecture de l’Université Laval, des coopératives, des logements sociaux.

«Un autre exemple, poursuit-il, est l’ancienne usine de la CIP à Trois-Rivières. Ouvert dans les années 1920, fermé en 2000, l’endroit abrite maintenant un centre d’histoire de l’industrie papetière. Cette requalification est intéressante, mais elle ne questionne pas la notion de multiusages. Requalifier consiste en du cas par cas.»

L’usine de pâtes et papiers Rolland de Saint-Jérôme avant 1957. Ce complexe industriel est en activité depuis 1882 et plusieurs bâtiments datant de cette époque sont toujours reconnaissables. Située sur la rivière du Nord, son implantation était favorable à la drave et au pouvoir hydraulique. L’usine est directement reliée au réseau ferroviaire, permettant un approvisionnement en matières premières ainsi que l’exportation de son produit fini.

— Société d’histoire de la Rivière-du-Nord (Fonds Rolland inc.)