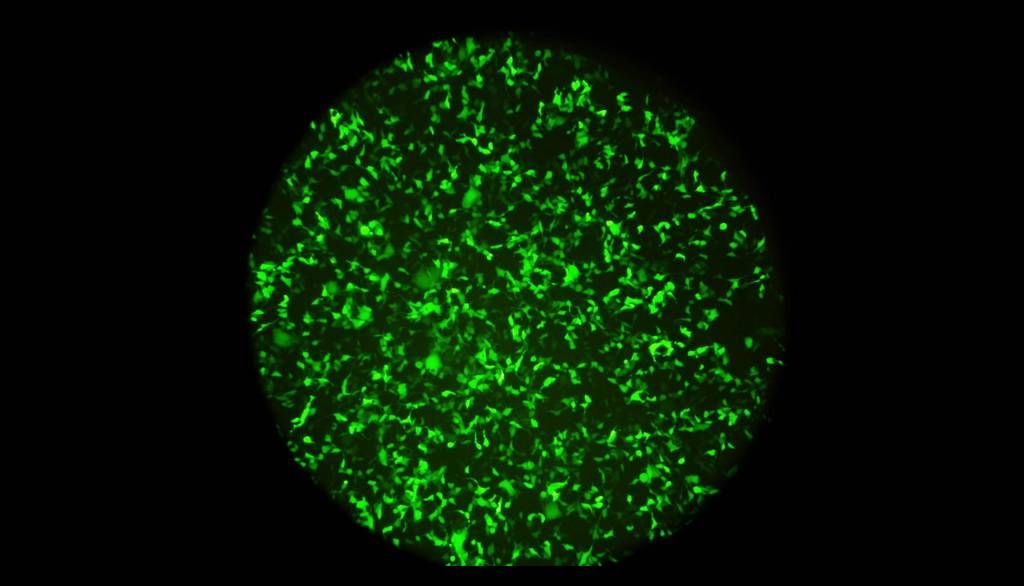

Cellules en culture produisant la protéine fluorescente appelée GFP. C'est le gène de cette protéine que Juliette Champeil et Mathias Mangion intégreront dans leurs particules pseudo-virales afin de détecter la présence de molécules capables de neutraliser le virus du SARS-CoV-2 (coronavirus).

— AbVenger

Les bourses Eggenius 2020 sont maintenant attribuées. L’annonce a été faite le 29 mai dernier. Pour rappel, Eggenius est le service de soutien à l’entrepreneuriat de la Faculté des sciences et de génie. Cinq étudiants dans la catégorie Éveil, ayant un fort potentiel entrepreneurial, ont reçu 1000$ chacun pour leur projet respectif. Dans la catégorie Espoir, quatre étudiants-entrepreneurs dits émergents, regroupés en trois équipes et ayant une idée précise de projet d’entreprise, se sont vu remettre 5000$ par projet. Enfin, dans la catégorie Envol, 8 étudiants-entrepreneurs, regroupés en 4 équipes et dont l’entreprise est en phase de prédémarrage ou de démarrage, ont reçu 15 000$ par projet. Cette année, les donateurs de bourses étaient messieurs Guy Gendron et Claude Dussault, ainsi que DS Avocats et RBC Banque Royale. Les projets de la catégorie Envol sont AbVenger, BIO6, Ferreol et LumIR Lasers. Les voici.

Des outils biologiques de qualité pour la recherche

Juliette Champeil et Mathias Mangion sont inscrits au doctorat en génie chimique. Ils sont aussi les cofondateurs d’AbVenger, une entreprise de biotechnologie qui a pour mission d’aider les laboratoires de recherche à accélérer les découvertes en sciences de la vie.

«Initialement, explique Mathias Mangion, nous nous sommes lancé le défi d’apporter des solutions à la crise de la fiabilité des anticorps de recherche, en développant des molécules alternatives appelées aptamères. Les études rapportent, que plus de 50% des anticorps achetés par les laboratoires ne fonctionnent pas et doivent donc être jetés. Les aptamères sont de courts fragments d’ADN ou d’ARN capables de se fixer spécifiquement à des protéines cellulaires. Couplés à des molécules fluorescentes, ils pourront servir aux chercheurs à identifier des marqueurs moléculaires de maladies, en vue de les étudier. Actuellement, nous réunissons les technologies nécessaires pour la création de nos premiers aptamères.»

Le développement et la production des aptamères n’impliquent aucun animal. De plus, ces molécules fabriquées par un synthétiseur sont très stables à la conservation, non toxiques et non immunogènes pour les études in vivo.

Les aptamères d’AbVenger seront destinés, dans un premier temps, à la recherche sur les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer. Selon Mathias Mangion, il n’existe pas à l’heure actuelle de méthode de diagnostic efficace ni aucun traitement pour cette maladie. «La recherche, affirme-t-il, a donc un travail colossal à réaliser avec l’étude de nombreux nouveaux marqueurs biologiques, que les aptamères d’AbVenger permettront de détecter de manière plus fiable. Très rapidement, nous visons à commercialiser nos produits sur le marché mondial.» Par ailleurs, les particules pseudo-virales d’AbVenger ont déjà suscité l’intérêt de quelques entreprises.

Des prothèses plus intuitives, précises et simples d’utilisation

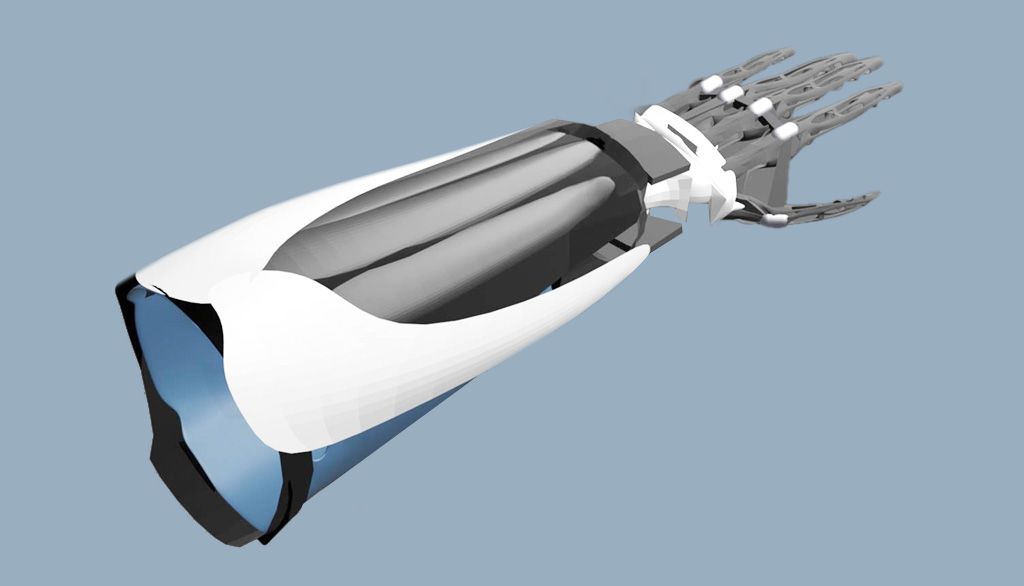

La prothèse myoélectrique dite intelligente de BIO6 se différencie de la concurrence par l’intégration de l’intelligence artificielle.

— BIO6

Les prothèses conventionnelles visant à remplacer les membres supérieurs ne permettent qu’un nombre limité de mouvements. Elles manquent de fonctionnalités et les modes de préhension ne sont pas adaptés aux différents objets du quotidien. Leur conception rigide peut affecter le confort. Il est difficile et complexe d'apprendre à les utiliser.

C’est dans ce contexte qu’intervient BIO6, une jeune pousse créée par trois étudiants et incorporée il y a quelques mois. L’entreprise de Jean-Christophe Blais (baccalauréat en génie électrique), Keven Parent (baccalauréat en génie informatique) et John-Frédérick Davidson (baccalauréat en administration des affaires), à laquelle se sont joints un technicien en design industriel et un prothésiste, a pour mission de concevoir, fabriquer et commercialiser des prothèses «intelligentes» intuitives pour les personnes amputées des membres supérieurs.

«Notre prothèse myoélectrique dite intelligente se différencie de la concurrence par l’intégration de l’intelligence artificielle, indique John-Frédérick Davidson. L’intelligence artificielle traduit en actions, pour faire bouger les doigts, les données brutes obtenues de différents capteurs intégrés au membre résiduel. La prothèse permet un contrôle plus intuitif, précis et simple d’utilisation, tout en restant accessible financièrement. Nous intégrons le tout dans une structure biomimétique semi-flexible offrant une meilleure absorption des chocs, ce qui améliore le confort et offre une dynamique plus naturelle.»

Pour son développement, l’entreprise bénéficie d’un partenariat avec le Regroupement stratégique en microsystèmes du Québec et de la collaboration, à l’Université Laval, du professeur Benoit Gosselin et de son équipe du Département de génie électrique et de génie informatique.

La pandémie a modifié les plans des jeunes entrepreneurs. «Nos délais de réalisation du prototype ont été retardés, dit-il. Chacun des membres de l’équipe développe actuellement une partie du projet individuellement et l’assemblage devrait se faire prochainement au courant du mois.»

La prochaine étape sera d’effectuer des tests avec des clients en environnement contrôlé. «Jusqu’à maintenant, poursuit-il, notre équipe a reçu énormément d’encouragements de la part de notre clientèle et leurs appuis sont formidables. Les gens croient en notre projet et à son potentiel, ce qui permettra d’améliorer des vies.»

L’appareillage médical des prothèses des membres supérieurs est en plein essor. La clientèle cible de BIO6 est constituée de personnes âgées entre 16 et 64 ans. Cela représente environ 17 000 personnes au Canada et 148 000 aux États-Unis.

«D’autres marchés potentiels secondaires seront également à exploiter, souligne John-Frédérick Davidson. L’avantage de notre prothèse est qu’elle est polyvalente et pourra être utilisée à des fins diverses telles que la robotique d’assistance médicale, comme la téléopération et l’aide aux personnes tétraplégiques, ainsi que la robotique scientifique et éducative.»

Des pionniers dans l’industrie du ski hors-piste

L’entreprise de Beaupré conçoit, fabrique et vend des skis alpins de haute-performance pour le ski hors-pistes en montagne.

— Ferreol

Jonathan Audet et Félix Lapointe sont tous deux inscrits au baccalauréat en génie mécanique. Ce sont aussi deux passionnés de ski alpin, plus précisément du ski hors-piste en montagne, un sport en émergence. Il y a un an, ils fondaient Ferreol avec un autre passionné de ce sport, Étienne Boucher. Établie à Beaupré, l’entreprise s’est rapidement fait remarquer en mettant sur le marché, en décembre 2019, un premier produit: le ski Pionnier 104. En moins d’un mois, la plupart des 26 paires offertes avaient trouvé preneur.

«L’entreprise conçoit, fabrique et vend des skis alpins de haute-performance pour le ski hors-piste en montagne, souligne Félix Lapointe. De plus, le Pionnier 104 est conçu pour performer dans les conditions particulières de l’Est canadien, où les sous-bois sont en majorité plus denses qu’ailleurs. En comparaison, la majorité des skis alpins sont conçus pour skier dans les Alpes et dans les montagnes Rocheuses. Le Pionnier 104 est très agile et il flotte bien dans la neige poudreuse. À environ 1700 grammes par ski, son poids est l’un des plus légers de sa catégorie, ce qui le rend idéal pour les ascensions de randonnée alpine. Enfin, le Pionnier 104 demeure tout aussi performant sur pistes pour le ski alpin classique, et ce, même dans les hautes chaînes de montagnes.»

Ce produit a aussi la particularité d’être entièrement composé de matériaux du Québec, dont le bois de peuplier provenant de la région du Bas-St-Laurent.

Les jeunes entrepreneurs veulent être avant-gardistes dans l’industrie du ski durable. C’est dans cet esprit qu’ils ont mené un projet de recherche visant à substituer toutes les fibres synthétiques présentes dans les skis alpins par des fibres naturelles, soit des fibres de lin. Ils ont prototypé plusieurs paires de skis en fibres de lin et les résultats se sont avérés très concluants. L’entreprise commence à envisager la commercialisation d’un ski à base de cette fibre. Ferreol souhaite aussi mettre sur pied un programme de revalorisation de ses skis en fin de vie en les réutilisant pour fabriquer de nouveaux skis ou bien pour fabriquer des produits dérivés.

À compter de l’automne 2020, le Pionnier 104 sera rejoint par trois nouveaux modèles de 164, 172 et 188 centimètres. Chaque année, 750 000 paires de skis alpins sont vendues en Amérique du Nord.

Des lasers à fibre optique émettant dans l’infrarouge moyen

Les produits de LumIR Lasers fonctionnent avec un minimum d’électronique et sont faits pour être intégrés dans d’autres machines.

— LumIR Lasers

Louis-Philippe Pleau est inscrit à la maîtrise en physique. Il est également directeur général de LumIR Lasers, une entreprise créée en 2019 et spécialisée dans la conception et la fabrication de lasers à fibre optique émettant dans l'infrarouge moyen.

«Cette région du spectre électromagnétique permet une forte interaction avec les molécules d’eau et les molécules à base de carbone, explique-t-il. À titre d’exemple, la forte absorption de nos lasers dans les tissus biologiques leur permet d’être une alternative parfaitement stérile au scalpel traditionnel et de réaliser des chirurgies avec une précision inégalée tout en limitant le saignement et l’inflammation. La polyvalence de nos lasers leur permet en fait de réaliser une panoplie d’opérations, allant de la chirurgie oculaire au resurfaçage esthétique de la peau, avec une finesse inégalée et de simplifier, voire de rendre possibles des interventions très délicates.»

La technologie laser de LumIR est l’aboutissement de plus de 10 ans de recherche dans les laboratoire du Centre d’optique, photonique et laser de l’Université Laval. Ces recherches ont été menées sous la supervision des professeurs Réal Vallée et Martin Bernier, lesquels agissent comme conseillers scientifiques pour l’entreprise. Dans les dernières années, les progrès réalisés à l’Université, notamment sur des composants clés comme les réseaux de Bragg, ont permis de créer des lasers assez robustes et performants pour répondre aux besoins du marché.

«La combinaison de cet avantage technologique, de l’expertise unique des scientifiques de l’Université et de partenariats stratégiques avec d’autres experts internationaux fait que LumIR Lasers est, à ce jour, la seule compagnie au monde à proposer des produits comparables», affirme Louis-Philippe Pleau.

Pour l’instant, les produits de LumIR Lasers fonctionnent avec un minimum d’électronique et sont faits pour être intégrés dans d’autres machines. Les premiers clients de LumIR sont, d’une part, des fabricants d’appareils médicaux, qui intègrent les lasers dans leurs propres produits pour bénéficier de leurs propriétés, et d’autre part, des scientifiques et des chercheurs qui utilisent les propriétés uniques de ces lasers pour repousser les limites de la science.

«À long terme, dit-il, nous espérons que nos lasers amèneront une révolution intersectorielle et deviendront un nouveau standard chirurgical qui aura un impact positif à l’échelle mondiale.»