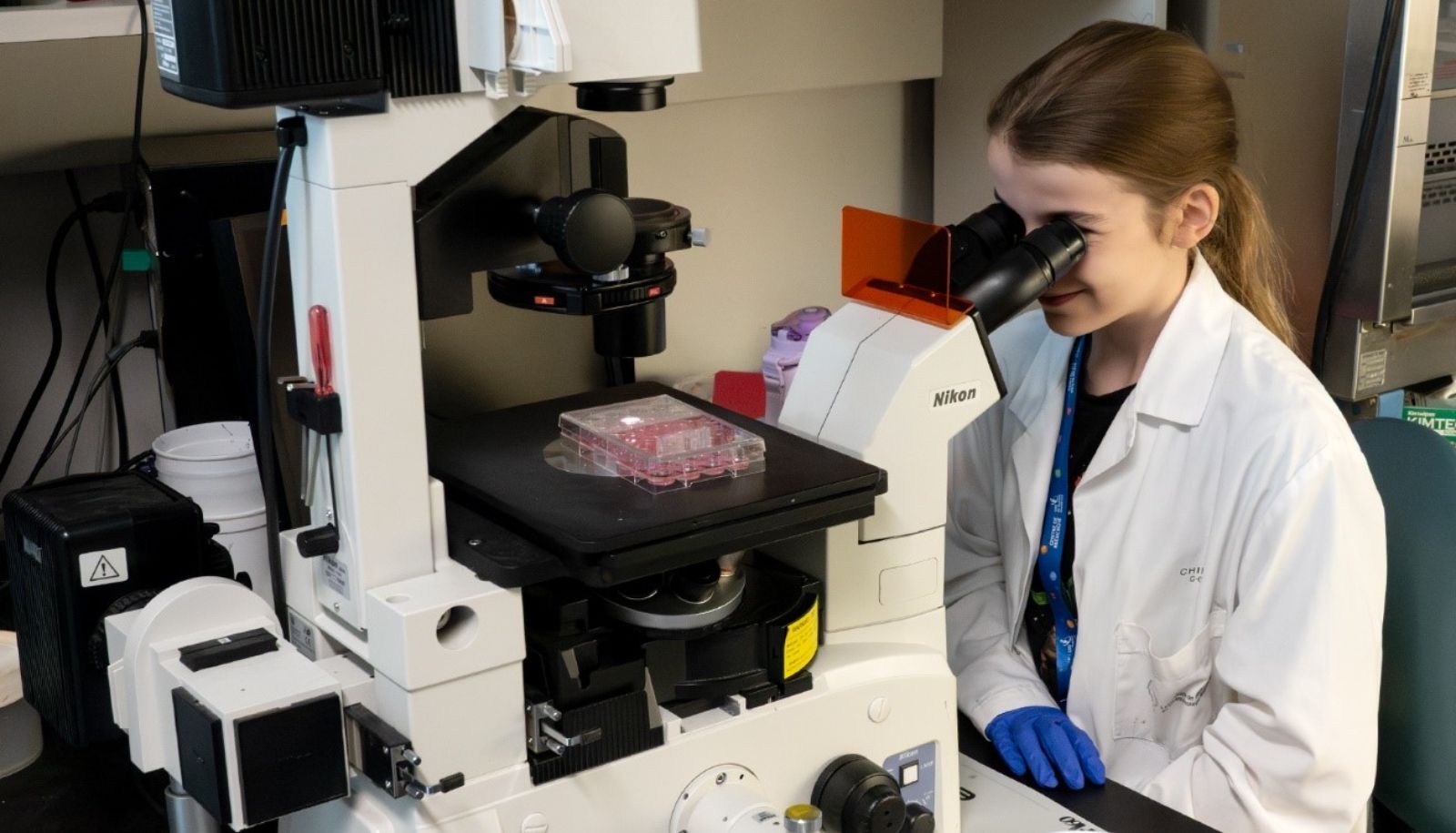

Dans une classe musée de l'école secondaire Les Etchemins, l'étudiant Rémi Bouguet, inscrit à la maîtrise en histoire, incarne Mgr Bourget. Le religieux défend avec fougue l'Église ultramontaine.

— Louise Leblanc

«Ce jour-là, au tribunal de l’histoire, l’Église ultramontaine québécoise a été condamnée trois fois et graciée à une reprise, explique Alex Tremblay, responsable de l’activité. Elle était représentée par Mgr Ignace Bourget, qui fut l’évêque de Montréal de 1840 à 1876. À la fin de deux représentations, les élèves ont applaudi. Globalement, ils ont beaucoup apprécié.»

Le but du projet est de faire comprendre la toute-puissance de l’Église catholique au Québec au 19e siècle. La doctrine de l’ultramontanisme favorisait la suprématie de l’Église sur la société civile, y compris sur le pouvoir politique. En lever de rideau, Mgr Bourget, portant col romain et vêtu d’une soutane noire, une étole au cou et un crucifix sur la poitrine, fait son entrée dans la salle de cours précédé d’un bedeau. Il s’apprête à célébrer la messe. La classe est plongée dans une ambiance de circonstance. La lumière est tamisée, le bedeau agite l’encensoir, des cierges brûlent, le Miserere d’Allegri se fait entendre et l’évêque, dos aux élèves, récite la prière du Notre père en latin.

«Cette immersion dans une atmosphère religieuse du passé vise à capter l’attention d’adolescents habitués à des clips courts de cinq minutes sur Internet, indique Alex Tremblay. Il s’agit de les impressionner tellement qu’ils n’auront pas le choix que d’embarquer avec nous.»

Après cette entrée en matière, le procès se met en branle. L’évêque, le juge et la procureure prennent place. Le bedeau se transforme en greffier. Les élèves, eux, entrent en jeu. En petits groupes, ils analysent des documents d’époque, d’autres plus contemporains. Ils doivent juger si l’Église du temps a contribué à l’essor ou à la stagnation du Québec. Cinq aspects sont évalués. Ce sont l’éducation et la jeunesse, la vie intellectuelle, l’identité nationale, la condition de la femme et les services sociaux.

Une dizaine d’élèves incarnent les témoins. Ils se lèvent et disent leur texte à la barre. Parmi eux se trouvent l’homme politique Thomas Chapais et une religieuse ursuline. Certains argumentaires, qu’ils viennent de religieux ou de politiciens, soutiennent que la place des femmes est au foyer. D’autres, écrits par des historiennes d’aujourd’hui, rappellent plutôt que les communautés religieuses d’autrefois offraient certaines possibilités d’émancipation en permettant à des femmes d’exercer des professions telles que pharmaciennes, chimistes ou directrices d’hôpital.

«Notre activité vise à développer l’esprit critique des élèves dans un climat d’apprentissage stimulant, explique Alex Tremblay. Ils ont tendance au départ à juger l’histoire à partir de leurs valeurs, avec un regard très contemporain. Ils en viennent à comprendre que l’histoire n’est pas tout blanc ou tout noir. L’Église d’autrefois n’était pas déconnectée de la société. Elle s’inscrivait dans le courant de son temps.»

Mgr Bourget est le centre d’attention. Il apparaît comme un personnage assez autoritaire, avec des airs de grand seigneur. Mais dans ses réponses, on découvre une personne très humaine. Ainsi, les communautés religieuses qu’il a fait venir au Québec ont contribué à ouvrir des écoles, des hôpitaux et des orphelinats. Il a beaucoup fait pour les pauvres. Le personnage sait aussi dérider l’auditoire.

Durant le spectacle, la procureure avance que l’Église impose un cadre très contraignant pour maintenir la paix sociale. Elle interdit une danse comme la polka et un écrivain comme Alexandre Dumas. «Mgr Bourget, lui, s’insurge contre le toboggan! raconte Alex Tremblay. Il dénonce le fait que cette activité permet à des jeunes dès l’âge le plus tendre d’avoir des contacts physiques dans un contexte de jeu.»

Chaque représentation dure une heure quinze. À la fin de l’exercice, l’ensemble des élèves vote à savoir si Mgr Bourget a aidé ou nui au développement du Québec. Dans le cas d’un résultat positif, l’ecclésiastique bénit la classe. Il dit aux élèves qu’ils sont de bons chrétiens et qu’un tribunal n’est pas au-dessus de Dieu. «Si le résultat est négatif, souligne Alex Tremblay, Mgr Bourget se lance dans un discours incendiaire. Il est fâché. Il maudit la classe. Il condamne la société moderne qui ne sait plus où elle va, qui a perdu ses repères. Il sort en claquant la porte.»

Selon lui, la formule inventée par son équipe possède un réel potentiel pédagogique. Elle permet à des élèves du secondaire de réaliser que la connaissance n’est pas une chose aride, mais intéressante quand on emploie une approche participative.

L’équipe de L’ultramontanisme au tribunal de l’histoire se rendra dans la circonscription de Kamouraska, en septembre, pour les Journées de la culture. À Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, elle présentera, sur le parvis de l’église, une version grand public du spectacle. Par ailleurs, elle représentera l’Université Laval cet automne lors de la finale québécoise du concours Forces AVENIR 2013 dans la catégorie Société, communication et éducation.