Pourquoi parler d’«images» et non d’œuvres d’art? Là réside le cœur du problème, constate Émilie Guertin. Devant ces représentations qu’il ne peut cataloguer ni classer dans aucun courant ou mouvement artistique, bref, qui échappent à toutes les règles établies, l’historien de l’art demeure désemparé. Avec le résultat que l’art de l’Holocauste flotte dans un espace nébuleux, entre nuits et brouillards, avec des images tantôt qualifiées de «croquis clandestins», de «scènes prises sur le vif» ou de «planches dessinées».

La preuve du génocide

«La réception accordée aux représentations des camps n’a rien à voir avec le regard habituellement réservé à l’œuvre d’art comme objet d’étude traditionnel de l’historien de l’art, affirme Émilie Guertin. Le contexte de création peu favorable à une démarche artistique arrive en tête de liste des préoccupations des historiens de l’art qui se demandent si ces représentations ne devraient pas plutôt être considérées comme de simples documents historiques.» À l’exception du peuple juif qui voit dans ces images la preuve visuelle flagrante du génocide, peu d’écrits portent sur ces images témoignant de la vie de millions de déportés dans les camps. Il faudra attendre le début des années 1980 pour qu’on s’y intéresse de plus près. «Avant cette décennie, les représentations clandestines faisaient partie des images qu’on ne préférait qu’entrevoir, souligne Émilie Guertin. Leur intérêt marchand, à supposer qu’il y en ait un, provenait de leur fonction d’artefact, et non de leur valeur artistique.»

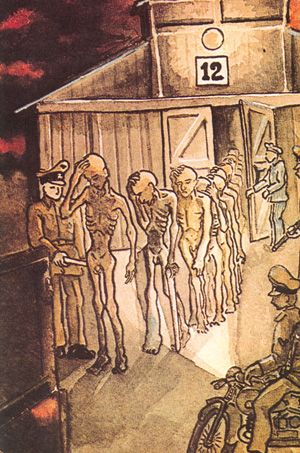

Avec leurs traits bruts, leur facture rapide et le minimalisme de leurs compositions, ces images n’ont en effet rien à voir avec ce que l’histoire de l’art considère traditionnellement comme une œuvre d’art, note Émilie Guertin. Le travail préparatoire à une œuvre, le souci d’esthétisme ainsi que la liberté d’expression par rapport au choix d’un sujet mûrement réfléchi sont des processus complètement étrangers à la production concentrationnaire clandestine. Quant aux sujets proprement dits, ils témoignent de la vie des camps qui va des scènes de torture aux appels quotidiens, en passant par les scènes de tuerie aux travaux forcés. On y trouve également des portraits, des caricatures et des paysages. Cette énorme disparité du corpus visuel concentrationnaire n’est pas sans poser une grande difficulté aux historiens de l’art.

Fragments de vie

Selon la chercheuse, le caractère clandestin de ces «images reliques» est tout à fait exceptionnel. Dans un premier temps, l’auteur devait créer dans l’urgence et dans le secret, ce qui constitue toute une prouesse quand on considère la surveillance constante dont il était l’objet. Pour créer, il fallait trouver du papier, un crayon ou de l’encre et se cacher du regard des surveillants. Après cette étape, il s’agissait de dissimuler l’image compromettante, que ce soit sous la terre, à l’intérieur des murs, dans la tuyauterie. Parfois taché de soupe, de boue ou de sang, le dessin pouvait disparaître en même temps que son auteur - les deux tiers des personnes n’ayant pas survécu à leur œuvre – ou être sauvé in extremis de la disparition et représenter ainsi un fragment de la vie d’un être humain.

Refusant d’accoler l’étiquette d’«œuvre d’art» à ces images, Émilie Guertin estime toutefois qu’elles ont toutefois un intérêt pour l’histoire de l’art, si on accepte l’idée de s’éloigner de la discipline traditionnelle. «La notion de continuité historique n’existe pas lorsqu’on se penche sur l’univers des camps de concentration, dit-elle. Il s’agit d’un lieu complètement isolé, où la comparaison avec la société ou le contexte de l’époque est impossible. En soi, la Deuxième Guerre mondiale est un événement hors du commun, un basculement central dans l’histoire du 20e siècle. Il est normal que la production graphique qui en découle épouse ces mêmes caractéristiques.»