Étudiants de première année de la Faculté de médecine dans un laboratoire vers 1899-1900.

— Musée de la civilisation, fonds d'archives Séminaire de Québec, PH1997-695

«Les deux premiers chapitres sont consacrés à la fondation puis au démarrage de l'enseignement de la médecine à Québec, explique-t-il. Une première école de médecine est inaugurée en 1848. Quatre années plus tard, l'Université Laval voit le jour. En 1854, la Faculté de médecine ouvre ses portes. Elle fait appel aux médecins de l'École de médecine de Québec pour constituer son premier groupe de professeurs.»

La même année, un des enseignants a pour mission d'aller en Europe s'informer sur le fonctionnement de certaines facultés de médecine et du contenu de leur enseignement. Il achète des livres, des instruments et des modèles anatomiques.

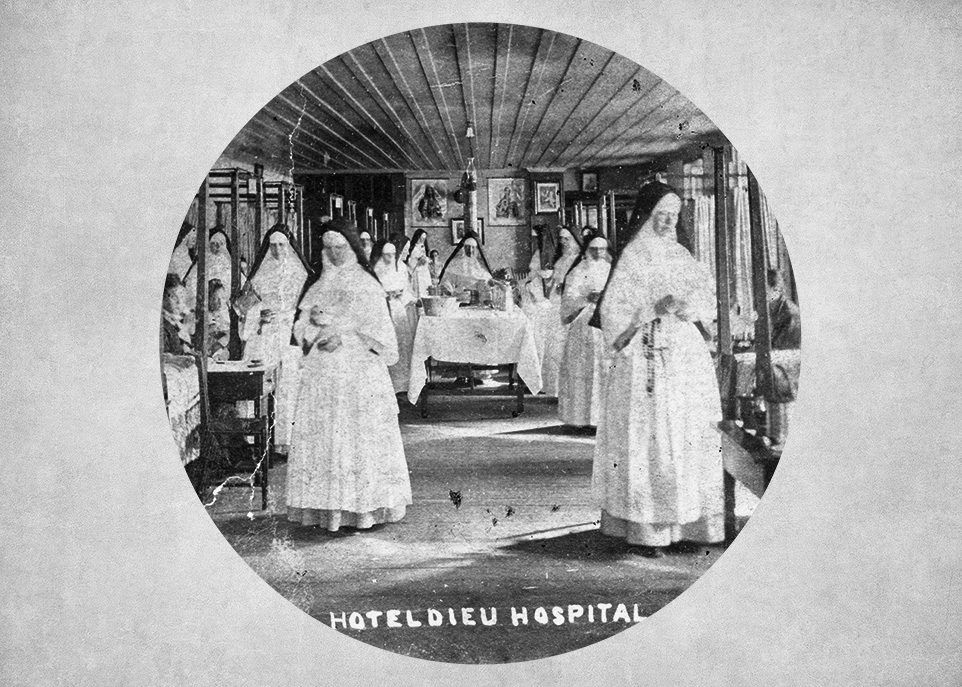

La Faculté de médecine est la première de langue française en Amérique du Nord. Ses premières affiliations hospitalières se font avec l'Hôtel-Dieu de Québec et l'Hôpital de la Marine et des Émigrés. Ce dernier accueille les matelots et les immigrants malades et sert de laboratoire d'enseignement clinique. Un fait saillant de cette époque est la création, par l'Université Laval en 1866, de la première chaire d'ophtalmologie et d'otologie (maladies des yeux et des oreilles) au Canada. En 1851, la ville de Québec compte 33 médecins pour une population de 42 000 habitants. Trente ans plus tard, ils sont 68 pour une population de 60 000. Le ratio est passé d'un médecin pour 1 224 patients à un médecin pour 877 patients.

La Faculté de médecine entre dans le nouveau siècle avec les débuts de la médecine de laboratoire et de la bactériologie médicale. Un laboratoire d'anatomie pathologique et de bactériologie est aménagé en 1912. En 1914, une salle d'autopsie est inaugurée. «Trois médecins de la Faculté font un stage en bactériologie à l'Institut Pasteur à Paris, raconte Denis Goulet. La Faculté était parmi les premières au monde à s'initier à la bactériologie.»

Un peu avant la fin du 19e siècle, la Faculté crée la première chaire de pédiatrie au Canada à l'initiative d'un pionnier, le Dr René Fortier. Professeur et clinicien, celui-ci est surnommé «le médecin des enfants». Durant une trentaine d'années, sa contribution à la diminution de la mortalité infantile renforce le rayonnement social de la Faculté.

En 1920, la Faculté de médecine compte 20 professeurs titulaires, 5 professeurs agrégés, un chargé de cours et 6 professeurs assistants. Ils disposent de laboratoires de chimie, de physiologie, de microscopie et de bactériologie, de salles de dissection ainsi que des musées d'anatomie, de botanique et de zoologie. Fait à souligner, 26 de ces professeurs ont terminé leurs études en France.

Selon l'auteur, le professeur Arthur Rousseau a profondément marqué l'histoire de la Faculté comme doyen entre 1921 et 1934. «Le programme des études subit une réforme majeure et le contenu scientifique est consolidé avec l'objectif “de former de vrais savants”, indique Denis Goulet. Le doyen intensifie les échanges avec la France. Chaque année, plusieurs professeurs français sont invités à donner des cours à la Faculté. Arthur Rousseau innove encore en soutenant la formation et le recrutement de plusieurs professeurs de carrière.»

Un nouveau Pavillon de la médecine est inauguré en 1924. Transformée et agrandie, la Faculté accepte désormais une clientèle étudiante de plus en plus nombreuse. L'Institut d'anatomie pathologique ouvre en 1928 et l'Institut du cancer de Québec fait de même en 1932. À partir de 1920, Arthur Rousseau fait en sorte que de nombreux jeunes diplômés de la Faculté obtiennent des bourses d'Europe, un programme créé par le gouvernement du Québec pour soutenir des stages de formation. Jusqu'en 1939, de jeunes diplômés en médecine vont donc se perfectionner en Europe, la majorité en France.

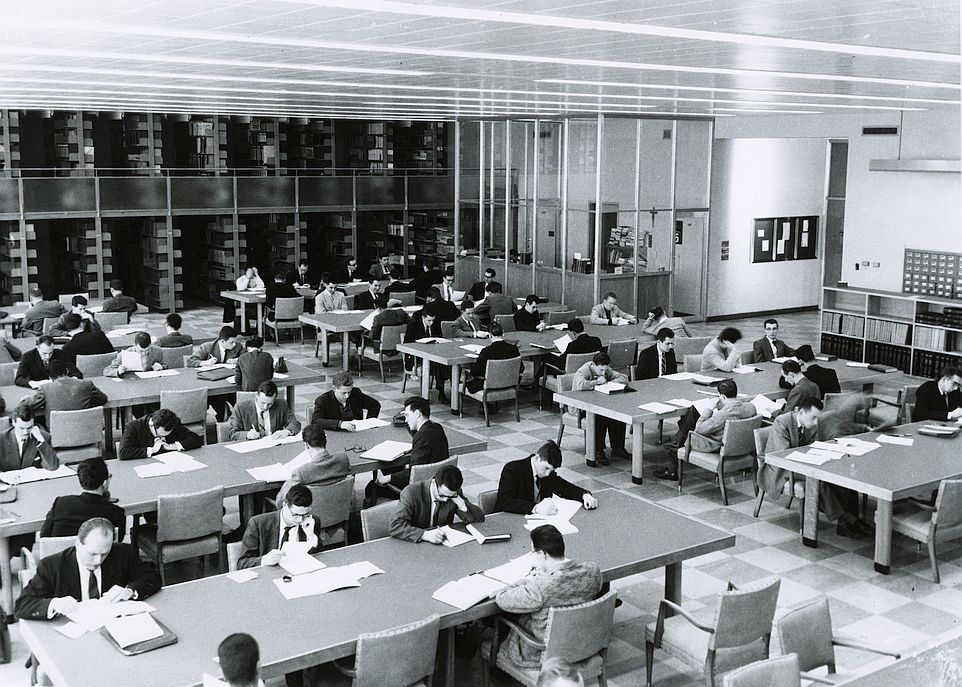

Le prochain grand axe de développement de la Faculté de médecine survient dans les années 1950 avec l'amorce de la recherche biomédicale. On fait également l'inauguration, sur le nouveau campus de Sainte-Foy, d'un pavillon moderne consacré à la médecine, le pavillon Ferdinand-Vandry.

«Les années 1960 à 1990 se présentent comme un continuum, poursuit Denis Goulet. On assiste au développement de la pédagogie et de nouveaux programmes, tandis que la recherche biomédicale connaît un formidable essor.»

Ces quatre décennies verront notamment la création, à la fin des années 1960, du Centre hospitalier de l'Université Laval, puis celle du Département de médecine sociale et préventive. Le Dr Jean Rochon prend la direction de ce département en 1970. La Faculté s'oriente alors vers une troisième approche, l'approche sociale, dans le développement des sciences de la santé, après l'approche clinique et l'approche de laboratoire. En 1987, elle crée le Département de réadaptation. En 1990, c'est au tour du Département d'ergothérapie de voir le jour. Au chapitre de la recherche biomédicale, mentionnons, durant cette longue période, le développement, entre autres, des sciences neurologiques, de l'endocrinologie moléculaire, de la cytopathologie, de la cardiologie et de l'infectiologie.

Et le troisième millénaire? «On constate à la Faculté une plus grande ouverture sur le monde, répond Denis Goulet, ainsi qu'une plus grande implication sociale de la part des étudiants.»

Les professeurs et les professionnels de la Faculté de médecine sont aujourd'hui présents à l'échelle internationale. Les étudiants de la Faculté également. En fait, ceux-ci sont parmi les plus actifs, au Québec comme au Canada, en ce qui concerne la formation à l'extérieur du pays et en ce qui touche à l'implication sociale et humanitaire. À titre d'exemple, chaque année, ils sont quelque 70 à vivre une expérience d'immersion culturelle et clinique de neuf semaines dans un pays à faible ou à moyen revenu.

D'importants travaux d'agrandissement et de rénovation ont été réalisés au pavillon Ferdinand-Vandry. Depuis 2010, les facultés de Médecine, de Pharmacie et des Sciences infirmières cohabitent dans le bâtiment qui porte le nom de Complexe intégré de formation en sciences de la santé. L'approche privilégiée est la collaboration interprofessionnelle. Autre nouveauté: la création, en 2005, d'un centre de formation par simulation, le Centre Apprentiss, une première au Québec.

Depuis 170 ans, la Faculté s'est souvent retrouvée à l'avant-garde de l'enseignement et de la recherche en médecine. Elle a également su relever avec brio de nombreux défis. Elle projette aujourd'hui l'image d'une faculté socialement responsable, ouverte à la collaboration, qui est en mouvement et qui est au service de la communauté universitaire, de la société et du monde.

Les Augustines hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec s'affairant à donner le repas aux malades, vers 1877

Les Augustines hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec s'affairant à donner le repas aux malades, vers 1877Photo : Archives de la Ville de Québec, NO16725

Salle de pédiatrie à l'Hôpital civique de Québec, vers 1915.

Salle de pédiatrie à l'Hôpital civique de Québec, vers 1915.Photo : Archives de la Ville de Québec, NO10865

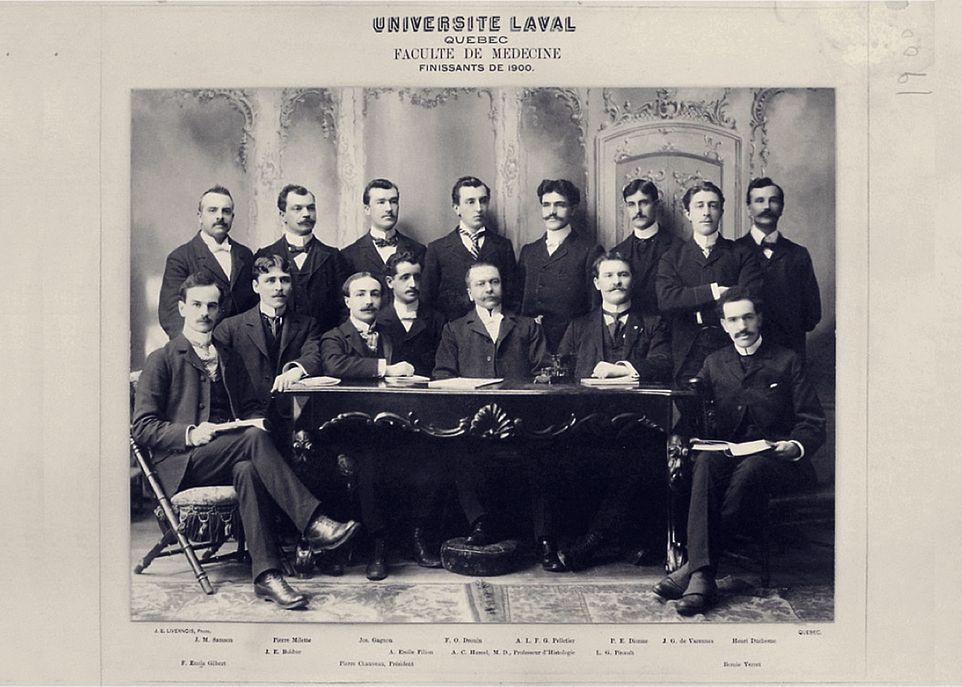

Les finissants de la Faculté de médecine de l'Université Laval en 1900.

Les finissants de la Faculté de médecine de l'Université Laval en 1900.Photo : DGDAA, U541/47/3

Bibliothèque du pavillon Ferdinand-Vandry durant la période 1960-1970.

Bibliothèque du pavillon Ferdinand-Vandry durant la période 1960-1970.Photo : DGDAA, U519/3320/22.9

Instruments de chirurgie du Dr Noël Turgeon, qui a exercé son métier à Pont-Rouge à partir de 1929.

Instruments de chirurgie du Dr Noël Turgeon, qui a exercé son métier à Pont-Rouge à partir de 1929.Photo : Jérôme Bourgoin, Faculté de médecine, Université Laval

Trousse du Dr Noël Turgeon, qui a exercé son métier à Pont-Rouge à partir de 1929.

Trousse du Dr Noël Turgeon, qui a exercé son métier à Pont-Rouge à partir de 1929.Photo : Jérôme Bourgoin, Faculté de médecine, Université Laval

Entrée de la Faculté de médecine et du Secrétariat général en 1952. Au-dessus, les armoiries de l'Université et sa devise latine.

Entrée de la Faculté de médecine et du Secrétariat général en 1952. Au-dessus, les armoiries de l'Université et sa devise latine.Photo : DGDAA, U519/3210.13

Le Centre Apprentiss, un centre de formation par simulation pour les soins spécialisés et la chirurgie.

Le Centre Apprentiss, un centre de formation par simulation pour les soins spécialisés et la chirurgie.Photo : Jérôme Bourgoin, Faculté de médecine, Université Laval