Le toit du pavillon Bonenfant accueille trois structures polyédriques dont la forme rappelle celle d'un igloo. Le pavillon Casault abritait autrefois une cour intérieure au centre de laquelle se trouvait une fontaine. La cour est disparue, mais on peut maintenant admirer la fontaine devant l'entrée principale de ce pavillon.

«Le toit de chaque résidence étudiante a sa particularité», signale le directeur du Service des résidences, Jean-Claude Dessailliers. Ainsi, contrairement à ce qu'indiquent les plans originaux, le pavillon Lemieux compte bien sept étages. En effet, peu de temps après l'inauguration de cette résidence (1964), la direction constate qu'il manque de l’espace pour loger les professeurs et commande la construction de quatre grandes suites, qui occupent le quart du toit de ce pavillon. Relativement luxueuses par rapport aux austères chambres d'étudiants, elles sont aussitôt surnommées «les suites sénatoriales». Le Service des résidences vient d'ailleurs de les transformer en studios plus modernes.

Un scénario inverse s'est déroulé au Lacerte. Dès l'inauguration de cette résidence pour étudiantes (1965), les résidentes pouvaient prendre des bains de soleil sur une terrasse aménagée à cette fin sur le toit. La structure a été démolie en 1982 parce que de plus en plus de badauds «s'égaraient» jusqu'au toit, au grand déplaisir des utilisatrices de moins en moins vêtues.

Si le Parent est aujourd'hui un site prisé par les compagnies de téléphonie cellulaire – deux entreprises y ont installé leur équipement –, c'est le Moraud qui revendiquait un rôle clé dans les «télécommunications» il y a quelques décennies. En effet, on trouvait sur ce pavillon une sirène d’alerte civile qui devait prévenir la population en cas d'attaque aérienne ou autre catastrophe. «On testait la sirène une fois par année et ça faisait un bruit d'enfer», se souvient Jean-Claude Dessailliers. L'appareil aurait été démantelé il y a une quinzaine d'années.

Au chapitre des éléments disparus figure également la cour intérieure du Grand Séminaire, devenu le pavillon Casault après son acquisition par l'Université en 1978. Les séminaristes allaient y lire leur bréviaire ou tout simplement prendre l'air en profitant d'une communion directe avec le ciel. La cour est disparue au début des années 1980 alors qu'elle était intégrée aux locaux du Centre muséographique.

Premier pavillon construit sur le campus de Sainte-Foy (1950), le Abitibi-Price est couronné d'une coupole qui rappelle les observatoires astronomiques. Visible à partir du sol du côté nord de l'édifice, il s'agit d'un dôme géodésique, nous apprend le professeur Rock Santerre, du Département des sciences géomatiques. «Le dôme abritait un théodolite de précision qui servait à la formation des arpenteurs-géomètres. Cet appareil permettait d'obtenir un positionnement absolu à partir des astres», souligne-t-il. L'instrument aurait servi jusqu'en 1985 - le professeur Santerre l'a lui-même utilisé lorsqu'il était étudiant – et le dôme pourrait disparaître cette année dans la foulée des travaux de rénovation du pavillon. La technologie GPS a pris le relais et les toits – qui offrent un dégagement parfait vers les satellites – sont de nouveau mis à contribution. Le réseau GPS du campus est constitué d'antennes, de récepteurs et des piliers permanents postés sur le toit du PEPS et des pavillons Casault et des Sciences de l'éducation.

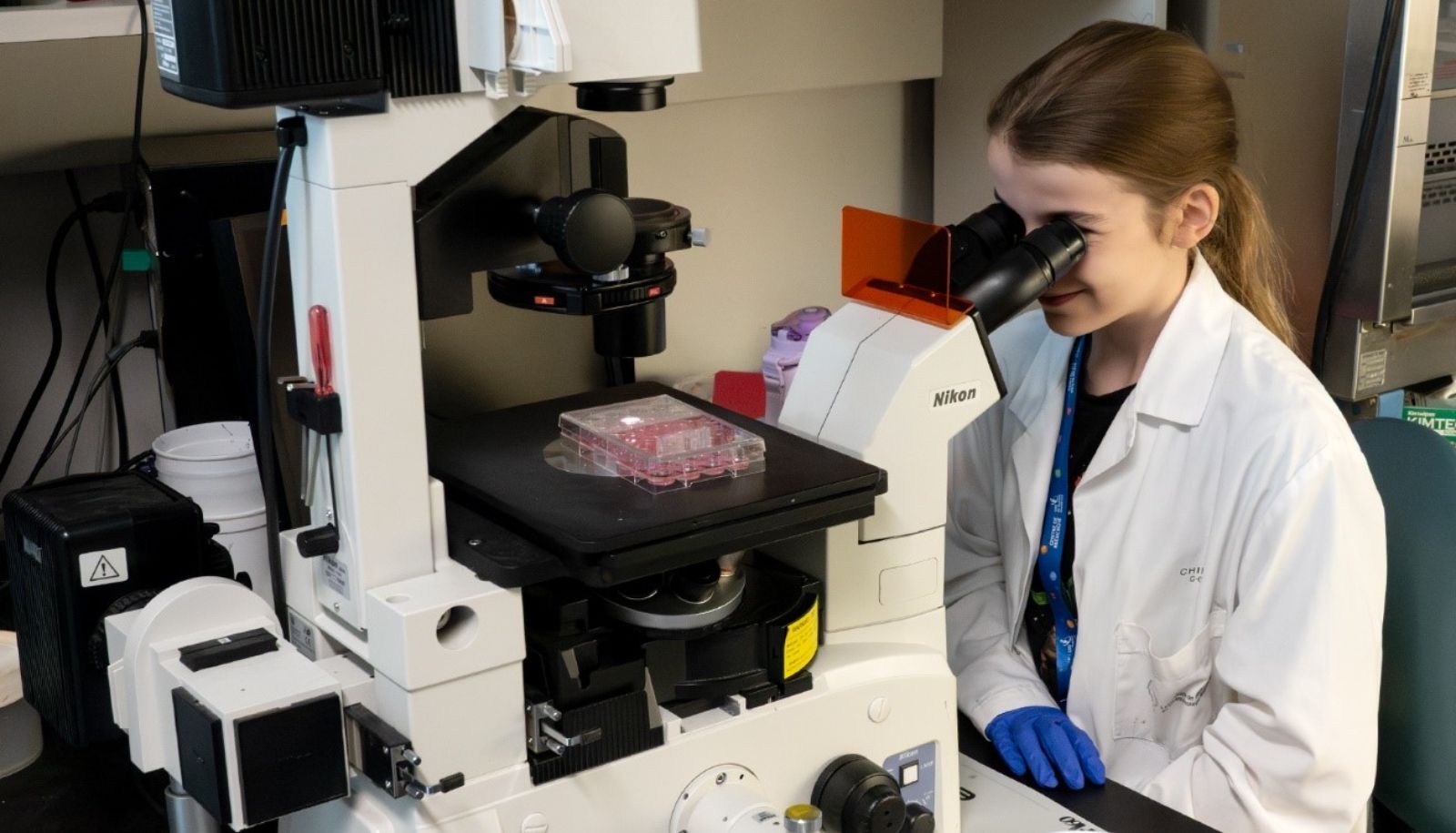

Le campus compte aussi son lot de toits «verts». Une aile du pavillon des Services ainsi que la nouvelle cafétéria du pavillon De Koninck sont recouvertes d'un toit végétal vivant, constitué d'un mélange de graminées et d'autres plantes vivaces. Celui du pavillon des Services, en moins bon état, compte aussi son lot de mauvaises herbes. De son côté, le pavillon Vachon a aussi un toit partiellement verdoyant en raison des serres qu'on y trouve. Partie intégrante du pavillon depuis son inauguration en 1962, ces installations sont encore utilisées par les chercheurs du Département de biologie.

Sur le pavillon voisin, le Pouliot, se dresse une étrange petite maison. Construite dans les années 1970, elle portait le nom d'EDEN (Environnement de développement pour les énergies nouvelles) et le professeur qui y menait des recherches avait pour nom - était-ce une coïncidence?- Marc-André Paradis. Une éolienne aujourd'hui dépouillée de ses pales se dresse à proximité. Peu utilisé depuis quelques années, l'ensemble reprendra du service sous peu puisqu'une équipe de la Faculté des sciences et de génie vient d'obtenir des fonds pour y construire de nouvelles éoliennes.

En raison de leur hauteur et du fait qu’elles sont dégagées, les deux tours situées au centre du campus constituent un emplacement idéal pour l’équipement de télécommunications, souligne le directeur du Service des immeubles, Robert Desmeules. L'antenne de CHYZ trône au sommet des Sciences de l'éducation alors que le Savard accueille l'équipement d'une compagnie de téléphonie cellulaire ainsi que l'antenne de radiocommunications du Service de sécurité et de prévention. Mentionnons au passage que ce service a stratégiquement déployé un réseau de six caméras de surveillance sur les toits de la cité universitaire.

Enfin, l'un des éléments les plus étranges du campus n'est malheureusement pas visible du sol. Il s'agit de trois structures hémisphériques grisâtres, semblables à des igloos, situées sur le pavillon Bonenfant. Leur origine, inconnue par les membres de la communauté universitaire contactés par le Fil, fait l’objet de nombreuses spéculations. «Au moment de son intégration à l'Université en 1964, l'École d'architecture était logée au pavillon Pouliot, mais comme nous manquions d'espace, le directeur de l'époque a eu l'idée de faire construire ces structures polyédriques au sol dans le grand axe, se souvient le professeur retraité, Raymond Lévesque. Lorsque l'École a emménagé aux quatrième et cinquième étages du Bonenfant, ces structures ont été hissées sur le toit à l'aide d'une grue mécanique.» En raison de leur forme, ces locaux avaient une acoustique épouvantable les rendant peu propices aux cours magistraux. Ils ont surtout servi aux cours d’ateliers et aux expositions.

Les trois «igloos» sont maintenant utilisés par trois chaires de recherche du Canada, la première en interaction société-environnement dans l’Empire romain, la seconde en patrimoine ethnologique et la dernière – au nom ô combien approprié pour ce lieu au passé déjà nébuleux! – en histoire comparée de la mémoire.