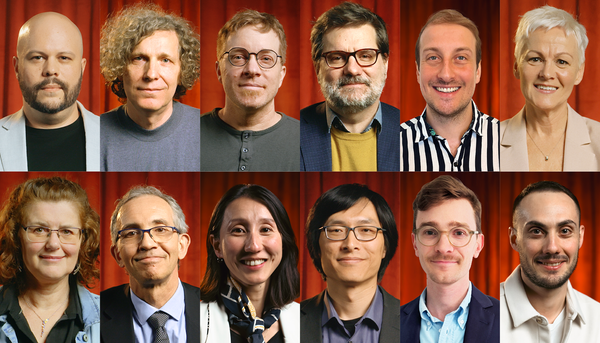

René Audet, Anne-Josée Lacombe, Bruno Marchand, Élisabeth Mercier et Samuel Matteau sont respectivement professeur en littérature, responsable de la médiation numérique au Musée national des beaux-arts du Québec, réalisateur chez Kabane, professeure en sociologie et cinéaste.

— Elias Djemil

Pour répondre à cette question, l'Institut technologies de l'information et sociétés (ITIS) a eu la bonne idée de réunir cinq experts de différents horizons: René Audet, professeur au Département de littérature, théâtre et cinéma, Anne-Josée Lacombe, responsable de la médiation numérique au Musée national des beaux-arts du Québec, Bruno Marchand, réalisateur de publicités, Samuel Matteau, cinéaste, et Élisabeth Mercier, professeure au Département de sociologie. La table ronde, présentée le 10 avril à la bibliothèque Gabrielle-Roy, faisait partie de la série des Matinées numériques de l'ITIS.

En guise d'introduction, le professeur René Audet a démystifié ce qu'est le storytelling, une expression courante dans le milieu numérique. «C'est fascinant de voir à quel point ce terme s'est imposé dans la culture contemporaine tout en étant une notion très floue. Prenant des couleurs variables selon les contextes, ce mot est d'abord et avant tout rattaché au monde de l'anthropologie, de l'ethnologie et de la littérature. Le storytelling est le fait de placer l'être humain en contexte de narration pour raconter une histoire», a-t-il rappelé.

Directeur du Laboratoire Ex situ, ce professeur s'intéresse plus particulièrement à comment les auteurs utilisent les technologies pour réinventer l'approche narrative. Durant sa présentation, il a donné des exemples d'œuvres offrant des expériences immersives qui n'ont rien à voir avec celles du livre traditionnel. Entre autres, Modern Polaxis, une bande dessinée en réalité augmentée. Il suffit de télécharger une application et de cadrer chacune des pages de ce livre avec un téléphone pour que les images s'animent et fassent apparaître des textes cachés. Il a aussi parlé du jeu vidéo Device 6, qui invite le lecteur à devenir son propre narrateur. D'un intervenant à l'autre, la table ronde a permis de découvrir plusieurs autres projets créatifs, que ce soit en cinéma, en publicité ou dans le milieu muséal.

Pour sa part, la sociologue Élisabeth Mercier a présenté les grandes lignes d'une recherche qu'elle mène sur l'utilisation des outils numériques par les femmes entrepreneures. On pense ici aux spécialistes de la mode, du maquillage, de la coiffure ou de la maternité qui pullulent sur les blogues et les réseaux sociaux. «Les femmes investissent beaucoup la microéconomie du numérique avec des contenus qui reproduisent les normes conventionnelles du genre féminin en étant axés sur la domesticité, le bricolage, la cuisine ou la décoration, n'en déplaise aux féministes de la première heure.»

La chercheuse remarque que la plupart de ces vedettes du Web n'hésitent pas à se mettre en avant dans leurs histoires et à expliquer les raisons qui les ont poussées à tenir un blogue ou à créer des vidéos. «On trouve chez plusieurs de ces femmes le même genre de narratif ou de récit de soi qui se caractérise par un rapport très particulier au travail. Pour elles, être blogueuse ne relève pas du travail, mais d'une passion ou d'une vocation. Elles racontent leur parcours de vie en mettant l'accent sur le fait qu'elles ont quitté leur travail qui nuisait à leur créativité afin de se consacrer à la poursuite de leur idéal ou de leur rêve.»

Cette table ronde a été suivie par deux autres Matinées numériques portant sur la mobilité urbaine et sur les frontières entre vie privée et vie numérique. Présentées durant la Semaine numérique de Québec, ces rencontres ont été organisées avec la collaboration de divers partenaires, dont l'Unité mixte de recherche en sciences urbaines et le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises.