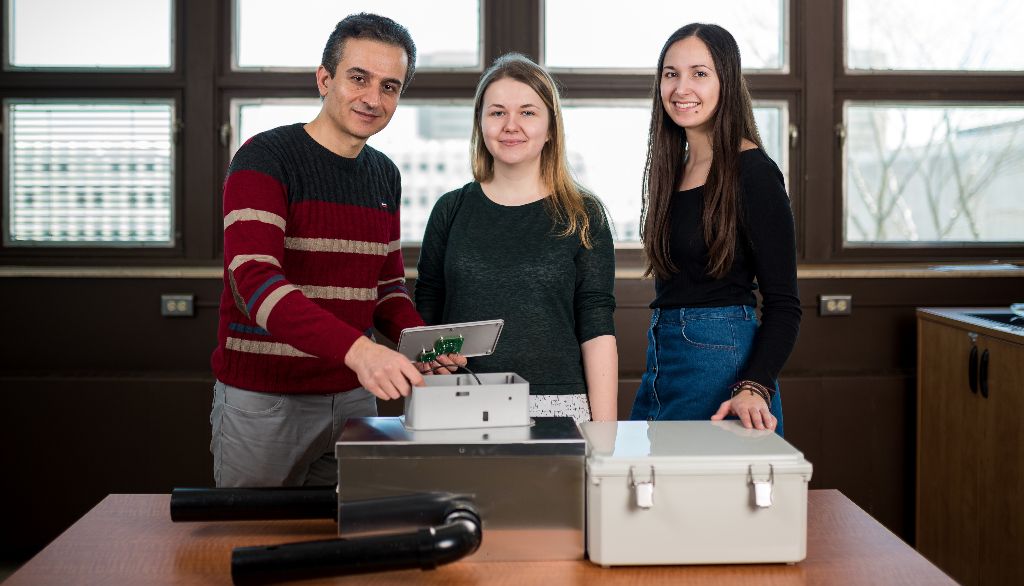

Davood Kalhor, Anastasiia Pusenkova et Mathilde Poirier ont mis au point un système autonome qui permet de capter des images de lemmings pendant le long hiver arctique, alors que la vie de ces petits mammifères se déroule entièrement dans des tunnels creusés sous la neige.

— Dany Vachon

Il y a quatre ans, Mathilde Poirier terminait son baccalauréat en biologie à l'Université Laval. Elle ne connaissait rien aux caméras infrarouges ni aux lentilles à cristaux liquides. Pendant ce temps, en Malaisie, l'étudiant-chercheur d'origine iranienne Davood Kalhor étudiait la robotique et l'automatisation à l'Université de Malaya. De son côté, Anastasiia Pusenkova terminait une maîtrise en physique théorique à l'Université nationale Taras Shevchenko à Kyiv, en Ukraine. Ni Davood ni Anastasiia ne connaissaient quoi que ce soit à la biologie des lemmings.

Rien ne laissait alors présager que ces trois étudiants-chercheurs, d'horizons si différents, allaient un jour se retrouver à l'Université Laval et collaborer à un projet qui permettrait de lever le voile sur un pan méconnu de la biologie des lemmings, ces mystérieux petits mammifères qui occupent une position névralgique dans l'écosystème terrestre arctique. Pourtant, grâce à la stratégie Sentinelle Nord, ils font maintenant équipe au sein d'un groupe dirigé par les professeurs Gilles Gauthier (Biologie), Xavier Maldague (Génie électrique et génie informatique) et Tigran Galstian (Physique, génie physique et optique). Et ce qu'ils ont accompli n'est pas banal.

Ils ont conçu un système inédit qui capte et enregistre, dans la quasi-obscurité et par des froids extrêmes, des images vidéos de lemmings pendant le très long hiver arctique, alors que la vie de ces petits mammifères se déroule exclusivement dans des tunnels creusés sous la neige. Ces trois étudiants illustrent à merveille l'esprit de transdisciplinarité et de collaboration qui anime la stratégie Sentinelle Nord depuis sa création.

«Les biologistes ont souvent tendance à travailler avec d'autres biologistes, constate Mathilde Poirier. C'est rare que nous ayons la chance de collaborer avec des scientifiques qui ont un bagage totalement différent du nôtre. C'est ce que permet Sentinelle Nord. Je ne suis pas devenue une spécialiste de l'optique ou de l'infrarouge, mais je réalise à quel point ces domaines sont complexes et à quel point l'expertise d'Anastasiia et de Davood est utile pour mes travaux.»

Pour Anastasiia Pusenkova, ce projet est une chance de travailler à un projet ancré dans la vraie vie, à des années-lumière de la physique théorique. «Cette collaboration me donne aussi la chance de sortir du laboratoire et d'explorer le Nord canadien, une région qui m'a toujours fascinée. En plus, j'acquiers des connaissances en écologie arctique de même qu'en génie mécanique et électronique.»

Davood Kalhor pourra lui aussi découvrir de visu les réalités du Grand Nord canadien l'été prochain alors qu'il se rendra à l'île Bylot, au Nunavut, pour participer à l'installation de nouveaux appareils pour étudier les lemmings. «Le projet de Mathilde posait beaucoup de défis technologiques. En génie, notre but est de résoudre des problèmes et de mettre nos connaissances au service des autres disciplines et de la population. Sans les défis que posait son projet, je n'aurais pas eu ces problèmes à résoudre!»

Un réseau de plus de 600 personnes

Rappelons qu'à l'été 2015, l'Université Laval a décroché une subvention de 98 M$, la plus importante de son histoire, pour Sentinelle Nord. Financé par le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada du gouvernement fédéral, ce projet oriente les forces de l'Université Laval en recherche nordique et en optique et photonique vers des objectifs communs: mener des recherches transformatrices, concevoir et déployer de nouvelles technologies, former une nouvelle génération de chercheurs transdisciplinaires et améliorer notre compréhension de l'environnement nordique et de son influence sur l'être humain et sa santé.

La stratégie Sentinelle Nord a maintenant franchi l'étape de mi-parcours et, jusqu'à présent, au-delà de 600 membres de la communauté universitaire se sont engagés dans le projet. «Plus de 140 professeurs, 135 étudiants au doctorat, 100 étudiants à la maîtrise, 60 stagiaires postdoctoraux et 65 étudiants de premier cycle ainsi que 115 professionnels et techniciens, rattachés à 34 départements de 7 facultés de l'Université Laval, ont participé aux activités de Sentinelle Nord, résume Martin Fortier, directeur général du projet. Ils y travaillent avec plus de 400 partenaires et collaborateurs de 28 pays.»

Parmi les formes de soutien accordé aux étudiants-chercheurs, mentionnons l'attribution de 76 bourses d'excellence de maîtrise, de doctorat ou de postdoctorat ainsi que 71 bourses de mobilité et de stages internationaux. Mathilde Poirier est l'une des étudiantes qui a profité d'un appui financier pour parfaire sa formation à l'étranger. «L'hiver dernier, j'ai fait un stage de trois mois à l'Université arctique de Norvège dans l'équipe de Nigel Yoccoz, qui travaille aussi sur les lemmings. Ce séjour m'a permis d'élargir mes horizons et d'apprendre de nouvelles méthodes de travail sur le terrain.»

Les étudiants-chercheurs sont les principaux agents de transdisciplinarité dans les équipes Sentinelle Nord, constate Marcel Babin, codirecteur scientifique du projet. «C'est par leur entremise que se matérialise la collaboration entre des professeurs de différents domaines. Ils sont formés à l'interface des disciplines scientifiques et cet atout, très recherché sur le marché du travail, fera partie de leur ADN. Ils seront les principaux héritiers des valeurs de Sentinelle Nord et ils en assureront la pérennité.»

L'autre génération Sentinelle Nord

L'autre retombée importante des premières années d'activités de Sentinelle Nord est la création de 10 chaires de recherche. «Nous avons choisi de recruter de jeunes chercheurs plutôt que des chercheurs établis parce que la relève est la clé de la vitalité pour les centres de recherche, pour les unités d'enseignement et pour l'Université dans son ensemble. C'est une assurance pour l'avenir. Sans relève, il y aura un déclin à moyen terme», souligne Yves De Koninck, codirecteur scientifique de Sentinelle Nord.

Les 10 chaires créées jusqu'à maintenant couvrent un vaste éventail de domaines dont le lien avec le nord n'est pas toujours explicite, reconnaît-il. «Chaque titulaire apporte une expertise unique et un regard nouveau qui enrichissent l'écosystème de Sentinelle Nord. De plus, ils ont été choisis parce qu'ils étaient ouverts à l'idée de collaborer à des projets transdisciplinaires qui touchaient le Nord. Plusieurs d'entre eux ont déjà amorcé ces collaborations. Contrairement aux chercheurs établis, dont la niche est bien délimitée, les chercheurs en début de carrière ont une plus grande plasticité. C'est également par eux que s'incarnera de façon durable la transdisciplinarité souhaitée par Sentinelle Nord.»