Durant son stage postdoctoral, le candidat développe son identité et son autonomie comme chercheur. Il se bâtit un solide dossier de publications et il élargit son réseau scientifique.

«De manière assez typique, le chercheur postdoctoral a terminé son doctorat et il est probablement intéressé à poursuivre ses recherches dans le but de faire carrière comme chercheur, ou comme professeur d'université, explique le professeur Pierre-Marc Daigneault, du Département de science politique. En attendant l'obtention d'un poste, il se lance dans l'aventure du postdoctorat. Il explore et certains ne se rendent pas au bout parce qu'ils ont trouvé un emploi dans leur domaine ou un domaine connexe.»

En octobre dernier, le professeur Daigneault publiait un article dans la revue Politique et Sociétés intitulé «Pour un postdoctorat réussi: les 12 pièges à éviter». Les informations sont tirées principalement de son expérience personnelle comme doctorant, puis de chercheur postdoctoral en science politique. Au doctorat, il a travaillé sur la participation citoyenne à l'évaluation de programmes gouvernementaux. Au postdoctorat, il s'est penché sur les politiques sociales en Saskatchewan, au Québec et ailleurs dans le monde.

Depuis un certain nombre d'années, le postdoctorat exerce un attrait grandissant sur les doctorants en sciences humaines et sociales. «Ce type de stage se généralise, soutient Pierre-Marc Daigneault. La société forme davantage de docteurs en sciences humaines et sociales que dans les années 1960 et 1970. On recherche des compétences différentes. Comme l'offre excède la demande pour les postes de professeurs d'université, le postdoctorat donne un avantage.»

Le postdoctorat se définit comme un stage d'insertion professionnelle temporaire variant d'un à trois ans. Au cours de cette période, le stagiaire développe son identité et son autonomie comme chercheur. Il se bâtit un solide dossier de publications et il élargit son réseau scientifique.

L'un des pièges consiste à n'avoir aucune publication à son actif au moment de soumettre sa demande de financement postdoctoral. Le professeur Daigneault recommande d'avoir au moins une publication scientifique acceptée, sous presse ou publiée, idéalement à titre d'auteur principal.

Un autre piège est de soumettre un projet de recherche trop général ou mal ficelé. Selon lui, un projet complet, précis et cohérent, dont la pertinence scientifique est démontrée, améliorera les chances d'obtenir du financement.

«Le jeune chercheur, poursuit-il, ne doit pas soumettre un projet trop rapproché, ni trop éloigné de sa thèse. Son projet doit démontrer un délicat équilibre entre originalité et continuité avec la thèse.»

Choisir un milieu de stage près de l'endroit où l'on a terminé ses études doctorales représente un autre piège. «Il ne faut pas rester dans sa zone de confort, prévient-il. Il faut considérer le postdoctorat comme une étape de courte durée. Deux ans à l'étranger seront bénéfiques pour la suite des choses. Il est important d'être mobile. Élargir son réseau professionnel n'est habituellement possible qu'en s'éloignant suffisamment de son alma mater.»

Selon Pierre-Marc Daigneault, effectuer son stage dans une université de renom est souhaitable. À condition que cela ne se fasse pas au détriment de tout le reste. «Un milieu de stage postdoctoral renommé est un atout, affirme-t-il. Le prestige est un indicateur de qualité qui peut contribuer à une évaluation plus positive du candidat lors d'une entrevue d'emploi. Cependant, ce milieu doit permettre au jeune chercheur de s'intégrer à un environnement scientifique dynamique. En ce sens, les réalisations du directeur de recherche, sa disponibilité en matière d'encadrement et sa volonté de collaborer à des projets de recherche communs devraient primer sur le prestige.»

En guise de conclusion, le professeur formule quelques objectifs ambitieux, mais atteignables pour la réussite d'un stage postdoctoral. L'un d'eux consiste à adopter un état d'esprit professionnel. Le candidat doit travailler à être un «collègue», il doit chercher à se défaire de l'étiquette d'étudiant. Un autre objectif consiste à publier beaucoup et bien. Cela signifie avoir publié quatre articles scientifiques à titre de seul auteur ou d'auteur principal, dont au moins une dans une publication de premier ordre. Quant à la demande de subvention, Pierre-Marc Daigneault recommande au jeune chercheur de la faire à titre de chercheur principal, et ce, afin de démontrer son ambition à poursuivre ses recherches. «En définitive, écrit-il, l'obtention d'un financement postdoctoral est une affaire d'ambition, de réflexion, de stratégie, de professionnalisme et, surtout, de préparation adéquate.»

Plus d'information

- Article complet du professeur Daigneault

- Faculté des études supérieures et postdoctorales

- Article du Fil: «La vie après le postdoc»

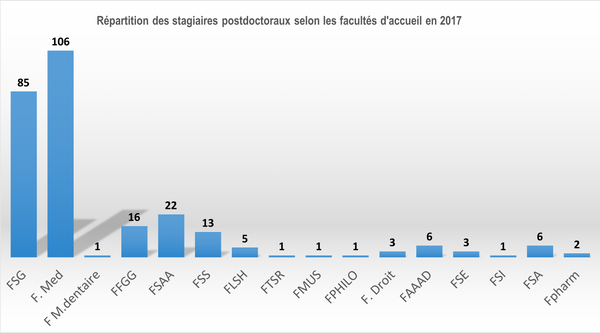

Ce graphique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales montre la répartition des stagiaires postdoctoraux selon les facultés d'accueil en 2017.

Ce graphique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales montre la répartition des stagiaires postdoctoraux selon les facultés d'accueil en 2017.Photo : FESP