L'équipe composée de Noémie Percy, d'Adoun Chanhda-Phamvan, de Krystle Pinard Ross, de Clotilde Roger et de Jonathan Caron, qui a proposé un lieu tourné vers les croyances populaires et les religions, a bénéficié des conseils de Claire Plourde, directrice générale du Musée québécois de culture populaire, et de Charles Méthé, du Groupe GID Design.

— Marc Robitaille

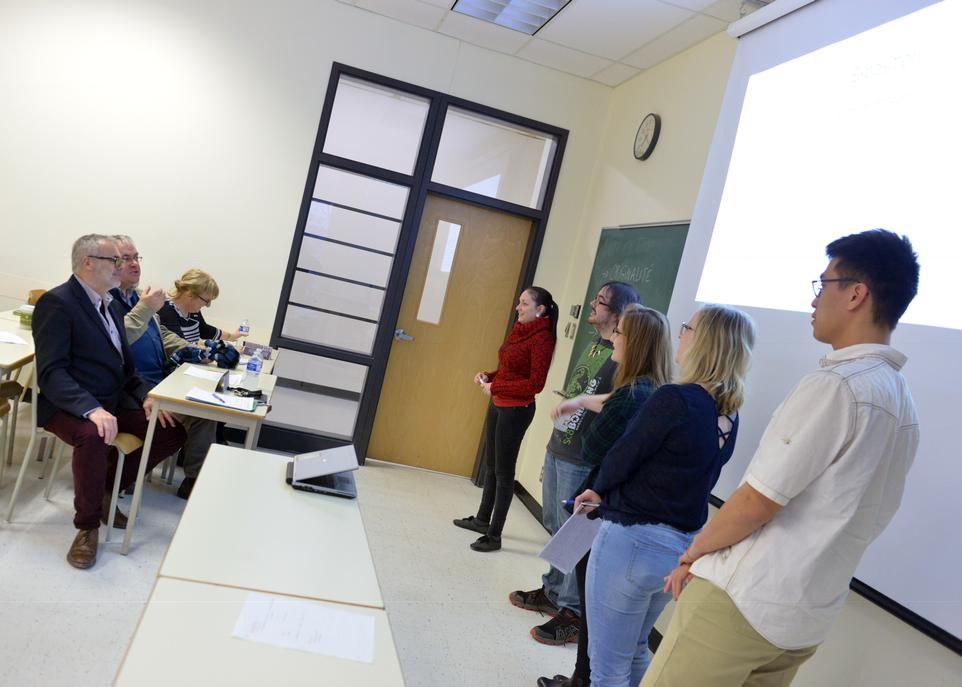

«C'est la première fois que toutes les équipes travaillent sur un même chantier, explique le directeur du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en muséologie. Les étudiants ont accepté avec enthousiasme de prendre le temps d'aller visiter le musée, et l'équipe de direction nous a ouvert les portes de l'établissement et nous a accompagnés.» Après trois mois de préparation intense, les étudiants ont eu l'occasion de présenter le fruit de leurs travaux à un jury professionnel. Il se composait de Claire Plourde et de Valérie Therrien, respectivement responsable des communications et directrice générale du Musée québécois de culture populaire, ainsi que de Charles Méthé, du Groupe GID Design, qui conçoit des expositions pour des musées.

Lors de leur présentation, plusieurs équipes ont dévoilé un nouvel aménagement pour le musée, davantage orienté vers les besoins des visiteurs. Les plans de plusieurs projets comprenaient un mur végétal ou encore des jeux de lumière sur la façade pour égayer le bâtiment actuel, d'aspect plutôt sévère. D'autres ont imaginé un espace graffitis et remodelé l'espace d'accueil, tout en protégeant mieux l'intimité des expositions à l'étage. «Cela fait rêver, s'exclame Claire Plourde. Plusieurs idées m'ont intéressée, comme celle de l'image de la mascotte accompagnant les enfants dans la visite des expositions avec leurs parents ou encore celle de conférences sur certains thèmes données par des étudiants de l'UQTR.»

L'équipe de Nina Marchand a d'ailleurs imaginé une vocation communautaire pour le lieu grâce à des activités participatives qui pourraient être offertes chaque semaine. Selon les étudiants, la visite de sculpteurs sur bois ou la réalisation de travaux de couture sur des machines permettrait aux Trifluviens de se réapproprier leur institution. Ces différentes interventions complèteraient les expositions orientées vers l'art québécois. «Ce projet très concret nous a plongés dans la réalité du milieu de travail muséal, explique l'étudiante française, spécialisée en histoire de l'art. Il nous a fallu apprendre à faire des compromis. On devait tenir compte à la fois de paramètres techniques, comme l'éclairage, la sécurité, le budget, et du type de public auquel on s'adressait.»

En réfléchissant à des expositions en lien avec les religions, le savoir-faire québécois ou les croyances populaires, les différentes équipes ont appris à conjuguer les forces de chacun. Offert au premier cycle, le cours Introduction à la muséologie réunit en effet des étudiants en design, en histoire de l'art, en histoire et en anthropologie. «Les sciences historiques manquent souvent de travaux pratiques, note Jeanne Roy-Lemaire, étudiante en deuxième année au baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales. Ce projet-là a permis d'appliquer concrètement plusieurs notions théoriques sur les collections et la muséographie apprises dans d'autres cours. J'ai une idée beaucoup plus claire aujourd'hui des différentes fonctions des uns et des autres dans un musée.»

Les étudiants ont quelques jours encore pour travailler sur leur projet. Ils doivent en effet mettre à profit les commentaires du jury pour présenter une version écrite. Les différentes propositions vont ensuite être remises à la direction du Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières, qui va pouvoir s'inspirer des idées suggérées. Qui sait, un mur végétal ou encore une exposition sur des artisans à l'ère du numérique se retrouvera peut-être bientôt dans ce lieu culturel, comme l'ont imaginé les étudiants…