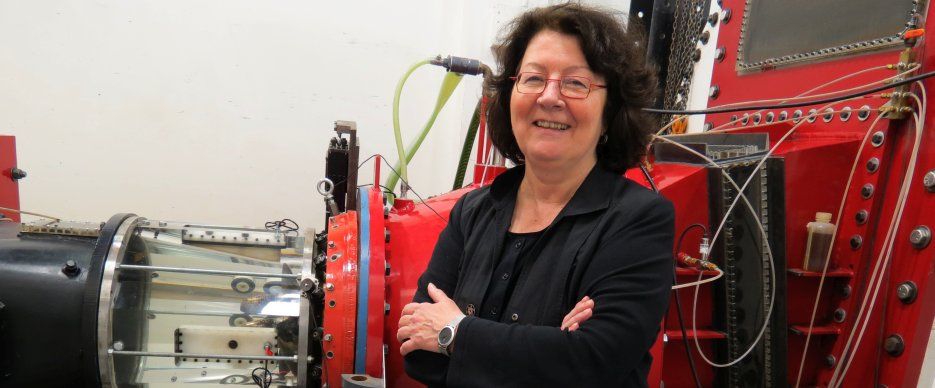

Les travaux du consortium dirigé par Claire Deschênes sont menés dans un laboratoire du pavillon Adrien-Pouliot, qui reproduit un barrage hydroélectrique à petite échelle. Ces installations permettent d'étudier l'écoulement de l'eau dans les turbines.

— Jean Ruel

Beaucoup d'eau a coulé dans les turbines entre le moment où Claire Deschênes est arrivée à l'Université, en 1989, et la remise de ce prix qui récompense les partenariats université-industrie qui se démarquent par leur originalité, leur créativité et leurs résultats. «En début de carrière, on m'avait conseillé de faire des projets modestes avec les entreprises. C'est ce que j'ai fait et, au fil des années, j'ai construit ma crédibilité comme chercheuse et j'ai établi des liens de confiance avec mes partenaires industriels. Tout s'est bâti là-dessus.»

La professeure Deschênes est une spécialiste des turbines, ces roues mues par l'eau ou l'air qui servent à la production d'électricité. Même s'il s'agit d'une technologie qui a plus de 200 ans, il y a encore moyen d'en améliorer le rendement, notamment pour de nouveaux usages. «La plupart des grandes chutes ont été exploitées, souligne la chercheuse. Il faut maintenant adapter les turbines aux barrages qui sont construits sur des chutes plus basses.»

Mener ce genre d'études exige une grande expertise et des moyens considérables. C'est ce qui lui a donné l'idée de mettre sur pied un consortium réunissant des chercheurs et des ingénieurs de l'Université, des fabricants de turbines et d'Hydro-Québec. «Il n'était pas évident de réunir à une même table des compagnies qui sont habituellement en concurrence ainsi que des fabricants et un acheteur de turbines. Il a fallu deux ou trois ans de discussion, mais nous les avons convaincus de l'intérêt de mettre nos énergies en commun.»

En 2007, le Consortium était lancé et six partenaires sont toujours à bord: l'Université Laval, Hydro-Québec, Ressources naturelles Canada et trois fabricants majeurs de turbines, Alstom Énergies Renouvelables, Andritz Hydro et Voith Hydro. Depuis, le CRSNG et les partenaires ont injecté 3,5 M$ en espèces et 3,4 M$ en nature dans le projet. Ces investissements ont eu un effet de levier, signale la professeure Deschênes: la Fondation canadienne pour l'innovation, Calcul Canada et les organismes qui donnent des bourses aux étudiants ont ajouté 1,3 M$ dans le projet.

Les travaux du Consortium sont menés dans un laboratoire situé au pavillon Adrien-Pouliot. On y trouve un réservoir de 270 m3 d'eau, une pompe dont le débit peut atteindre 1 m3 à la seconde et un circuit sur lequel on installe la turbine qui fait l'objet d'étude. «Nous reproduisons un barrage électrique à petite échelle, résume Claire Deschênes. Ce système nous permet d'étudier l'écoulement de l'eau et ses fluctuations de vitesse dans les turbines. Les résultats sont placés dans une banque de données à laquelle tous les partenaires ont accès pour améliorer le rendement et la durabilité de leurs turbines. Cette information leur procure un avantage sur leurs concurrents japonais et chinois.»

Le projet a eu une autre retombée majeure. «Il a permis la formation d'une quarantaine d'étudiants dans le domaine des turbines, se réjouit la professeure. Pour nos partenaires, ce volet est aussi important que les données scientifiques issues des travaux. Les finissants sont bien préparés à occuper des emplois dans ce secteur très important pour l'économie canadienne.» La production d'électricité génère 20 milliards de dollars par année au Canada.

Le prix Synergie pour l'innovation arrive à un moment charnière pour le Consortium. La deuxième phase du projet se termine en avril et des discussions sont en cours pour la suite des choses. Claire Deschênes, qui a déjà en tête de nouvelles pistes à explorer, croit que ses partenaires seront prêts à la suivre pour une autre ronde de quatre années, mais rien n'est encore conclu. Entre-temps, la bourse de 200 000$ rattachée au prix amènera de l'eau fraîche au moulin. La somme servira à acheter de nouveaux appareils pour le laboratoire et, surtout, à payer des professionnels de recherche et des étudiants. «Le succès de notre consortium vient aussi du remarquable travail d'équipe auquel ont participé des étudiants des trois cycles, des postdoctorants, des professionnels de recherche et des collègues du Département de génie mécanique», souligne celle qui a su harnacher toutes ces énergies.