Cent ans après avoir prononcé ces paroles marquant la création de l’École d’arpentage de l’Université Laval, le président de la Corporation des arpenteurs-géomètres du Québec, Joseph-Narcisse Castonguay, ne serait sans doute pas déçu de la tournure des événements. Depuis un siècle, l’École d’arpentage, dans laquelle les membres de la Corporation avaient placé toutes leurs espérances pour assurer la formation de leurs successeurs, a donné à la patrie plus de 2 100 bacheliers et quelque 350 maîtres ou docteurs, des scientifiques qui, à chaque époque, ont su faire face aux exigences de leur temps en s’adaptant aux progrès fantastiques qu’a connus leur discipline.

La semaine prochaine, le Département des sciences géomatiques - l’appellation moderne de l’École d’arpentage - marquera d’un jalon l’année 2007, histoire de mesurer le chemin parcouru depuis un siècle. En effet, c’est le 15 septembre 1907 que 18 étudiants, dont six fils d’arpenteur, faisaient leur entrée dans le premier programme universitaire d’enseignement de l’arpentage au Canada. «La Corporation des arpenteurs-géomètres existait depuis 1882, mais les arpenteurs apprenaient leur métier en travaillant avec des gens qui n’avaient pas de formation universitaire dans le domaine, rappelle Rock Santerre, professeur au Département de sciences géomatiques et passionné d’histoire. En fait, avant la création de la corporation, tout le monde pouvait s’improviser arpenteur.» En 1906, Joseph-Narcisse Castonguay entreprend donc des démarches pour corriger la situation. En mars 1907, le gouvernement se rend à ses arguments et quelques mois plus tard, les cours commencent dans les locaux de la nouvelle école située dans le Quartier latin.

Des explorateurs du territoire

Le programme comprend alors, outre les cours d’arpentage et de mathématiques, des matières comme le dessin, la chimie, la minéralogie, la géologie et la botanique. «Les premiers arpenteurs étaient appelés à travailler dans des régions éloignées du Québec, ce qui en faisait également des explorateurs du territoire, explique le professeur Santerre. Ils en profitaient pour faire le relevé des ressources naturelles du pays.»

Pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l’histoire du Département et sur l’évolution de la discipline, une exposition permanente, réalisée par Annick Jaton, Michel Boulianne et Rock Santerre, est présentée près de l’entrée du Centre de recherche en géomatique (local 0611 du pavillon Casault). Il est aussi possible de faire une visite virtuelle en consultant la section «Historique» sous l’onglet «Département» du site www.scg.ulaval.ca.

Géocongrès international

L’événement majeur du centenaire sera la présentation, du 2 au 5 octobre à Québec, du Géocongrès international Québec 2007 (www.quebec2007.ca). Cette grande rencontre scientifique est organisée conjointement par le Département des sciences géomatiques et ses partenaires, l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et l'Association canadienne des sciences géomatiques - qui fêtent tous deux leur 125e anniversaire -, de même que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. Plus de 750 participants sont attendus à ce congrès, coprésidé par Annick Jaton, conseillère en gestion de la recherche au Département des sciences géomatiques.

Plusieurs activités en lien avec le centenaire de l’École d’arpentage auront lieu à cette occasion: visite du Département, lancement d’un livre sur l’arpentage dont une section est consacrée à l’histoire de l’arpentage à l’Université, distribution d’un numéro spécial de Geomatica consacré au Département ainsi que du dernier numéro de la revue Géomatique dans lequel les lecteurs trouveront un article sur les programmes de formation et sur l’expertise des professeurs du Département.

Le mercredi 3 octobre sera le point culminant des festivités. D’abord, en mi-journée, une plaque commémorative honorant le fondateur de l’École d’arpentage, Joseph-Narcisse Castonguay, sera dévoilée à l’entrée du pavillon Abitibi-Price. En soirée, de grandes retrouvailles auxquelles ont été conviés tous les diplômés ainsi que les employés actuels ou retraités du Département se dérouleront à la salle de bal de l’hôtel Hilton.

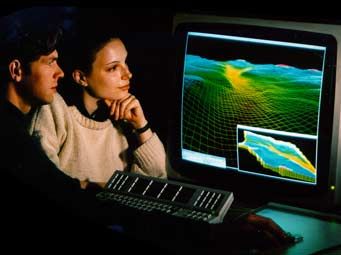

Seule unité à offrir une formation aux trois cycles d’études en géomatique au Québec, le Département des sciences géomatiques compte aujourd’hui 19 professeurs, dont plusieurs mènent aussi des travaux de recherche au sein du Centre de recherche en géomatique ou du Réseau canadien de centres d’excellence en géomatique Geoide. Une quarantaine de nouveaux étudiants s’inscrivent chaque année aux programmes de premier cycle en sciences géomatiques et de génie géomatique. «Il y a présentement pénurie d’arpenteurs-géomètres parce que beaucoup de baby-boomers partent à la retraite, signale le professeur Santerre. Les perspectives d’emploi sont donc très bonnes pour la relève.»