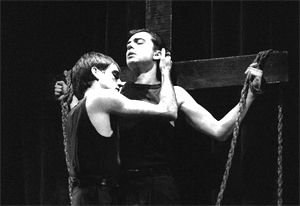

Une représentation de la pièce Les Feluettes de Michel Marc Bouchard à la Maison de la culture Frontenac, à Montréal, le 21 novembre 1989.

— Robert Laliberté

Un destin réinventé

«Le croisement entre la figure de l’homosexuel et celle du créateur est très présent dans le théâtre gai, explique Maxime Aubin. Ce croisement rend compte d’individus qui manifestent une sensibilité particulière pour la création et cette sensibilité mène à la création de soi-même. L’homosexualité n’est pas donnée, elle est plutôt un destin que les personnages doivent toujours réinventer.» Par exemple, dans Les Feluettes ou la répétition d’un drame romantique de Michel Marc Bouchard (1987), dont l’action se situe dans un collège dans les années 1950, la répétition d’une pièce de Gabriele D’Annunzio, le Martyre de Saint-Sébastien, permettra à Simon et Vallier, deux adolescents ayant refoulé leur homosexualité, d’exprimer l’amour qu’ils ressentent l’un pour l’autre. Selon Maxime Aubin, la pièce de Michel Marc Bouchard suggère que ceux qui ne sont pas hétérosexuels doivent soit jouer pour survivre, c’est-à-dire se transformer eux-mêmes et transformer imaginairement un monde dans lequel ils sont rejetés, ou encore mourir. Si le Charles Charles de Provincetown Playhouse, juillet 1919, j’avais 19 ans (Normand Chaurette, 1981) rejoue soir après soir la même pièce dans l’hôpital psychiatrique où il est enfermé, cherchant ainsi à panser ses blessures psychologiques, la «Madame» de 26bis, impasse du colonel Foisy (René-Daniel Dubois, 1983) est en fait un homme qui écrit des pièces dans lesquelles il peut parler librement de son désir pour les hommes sans pour autant choquer son public.

Le vrai monde?

«Ces personnages sont tous, à un moment ou à un autre, confrontés à l’obligation de choisir entre continuer de vivre dans un monde parallèle ou créer des liens avec le monde extérieur, dit Maxime Aubin. La performance théâtrale est un refuge apaisant pour eux, mais elle demeure un piège dans la mesure où elle les isole considérablement du vrai monde.» Alors que la dramaturgie québécoise des années 1980 se caractérise principalement par des personnages qui peinent à vivre pleinement leur homosexualité, celle des années 1990 donne lieu à bon nombre de pièces dans lesquelles les gais assument bien leur homosexualité, de constater le chercheur. «Les personnages des pièces de cette période ne présentent plus nécessairement le remords et la pitié de protagonistes troublés par leur sexualité, constate Maxime Aubin. Les pièces suggèrent ainsi que le placard est désormais détruit, ou du moins, qu’il n’est plus vu comme le seul espace approprié pour les gais.»