— Getty Images

Les Journées du numérique écoresponsable battent leur plein sur le campus. Le mardi 23 mai, deux conférences virtuelles ont eu lieu sur ce thème. La première était présentée par Claire Bourget, directrice en intelligence d’affaires et marketing à l’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval. Le titre de son exposé: «Vers une utilisation écoresponsable du numérique».

«Le niveau de conscientisation des individus et des organisations quant au numérique écoresponsable est probablement très très bas à travers le monde, explique-t-elle. En Amérique du Nord, l’écoresponsabilité est un concept relativement nouveau, tout comme la prise de conscience environnementale. À l’ATN, nous allons souhaiter mesurer ce niveau de conscientisation quant au numérique.»

L’écoresponsabilité vise à minimiser l’impact sur l’environnement des technologies de l’information et de la communication en tenant compte du cycle de vie complet du produit.

Selon la directrice, la France détiendrait une certaine longueur d’avance dans ce dossier. «Ce pays a souvent été mentionné dans les travaux de recherche que nous avons réalisés, dit-elle. Ils sont un peu plus avancés sur ces questions.»

D’entrée de jeu, Claire Bourget a brossé un portrait percutant de l’empreinte carbone générée par l’activité numérique. «Deux études publiées en 2020 et 2021 révèlent que les usages numériques produisent entre 2,1 et 3,9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). En comparaison, le secteur de l’aviation était responsable de 2,5% de l’ensemble des GES en 2019.»

Dans le cycle de vie des appareils numériques, l’étape de la fabrication est de loin celle qui émet le plus de GES. Par exemple, la fabrication du téléphone cellulaire iPhone 11 d’Apple est responsable de 79% des gaz à effet de serre émis par le cycle de vie de cet appareil. Pour les ordinateurs de bureau, on parle de 62% pour le modèle Optiplex 3080 Tower de Dell. L’ordinateur portable Asus C423, lui, affiche 49%.

Quant aux déchets électroniques, la directrice qualifie leur hausse de «fulgurante». En 2020, selon une étude de l’Université de Waterloo, les consommateurs canadiens ont produit près d’un million de tonnes de tels déchets. Une autre étude publiée en 2020 par le Global E-waste Monitor mettait en lumière que seuls 17% des déchets électroniques collectés à l’échelle de la planète étaient recyclés de façon responsable.

En 2020, le groupe de réflexion Les Shifters Montréal a publié une étude qui révèle qu’un Québécois possède en moyenne 40 kilos d’appareils électroniques, que ce soit un téléviseur, un ordinateur, un téléphone cellulaire. Les usages numériques seraient responsables de 5% des émissions de GES du Québec.

«S’il y a un message à passer, c’est de conserver ses équipements le plus longtemps possible, soutient-elle. C’est la meilleure façon de réduire son empreinte écologique. Or, les fabricants poussent les consommateurs à changer d’appareil aux deux ans en moyenne. Ces compagnies vont devoir être plus conscientes de la protection de l’environnement dans leurs décisions d’affaires.»

Quelques balises

Claire Bourget a énuméré plusieurs mesures pouvant être mises en pratique à l’échelle individuelle. Parmi elles: faire réparer ses équipements au besoin, limiter l’impression de documents, limiter la taille des pièces jointes de ses courriels et diminuer le temps de conservation des messages. Il est également recommandé de privilégier les achats d’équipements de qualité et fiables, aux garanties longues d'au minimum cinq ans, et évolutifs qui permettent, par exemple, l’ajout de cartes additionnelles dans un ordinateur fixe.

«Ces bonnes pratiques, indique-t-elle, ont déjà été réfléchies. La liste est longue, on a le choix des actions que l’on peut mettre en application. Viser un maximum? C’est encore mieux.»

À l’échelle organisationnelle, les bonnes pratiques connues sont également nombreuses. Il est notamment suggéré de privilégier des fournisseurs qui proposent des copieurs reconditionnés, de limiter la taille des pièces jointes et de désactiver par défaut les économiseurs d’écran, lesquels consomment 2,5 fois plus d’énergie qu’un écran noir. On peut également inciter les utilisateurs à éteindre les caméras lors des visioconférences quand cela n’est pas nécessaire.

Récupération de chaleur et gestion des salles de cours

Prenant ensuite le micro, Marise Vallières, conseillère en planification immobilière volet énergie au Service des immeubles de l’Université Laval, a présenté deux initiatives environnementales réussies à l'échelle de l'Université. La première, venue d’un projet d’économie d’énergie, a vu le jour en 2005. Le système d’eau refroidie était à ce moment-là utilisé uniquement pour refroidir les bâtiments. Ce système a alors été converti en système de récupération de chaleur dans les bâtiments. «Combiné à l’utilisation de thermopompes, le système permet de réduire la consommation de vapeur avec des performances supérieures, affirme Marise Vallières. Avec cette technique, on estime la réduction de GES à 3800 tonnes par année.»

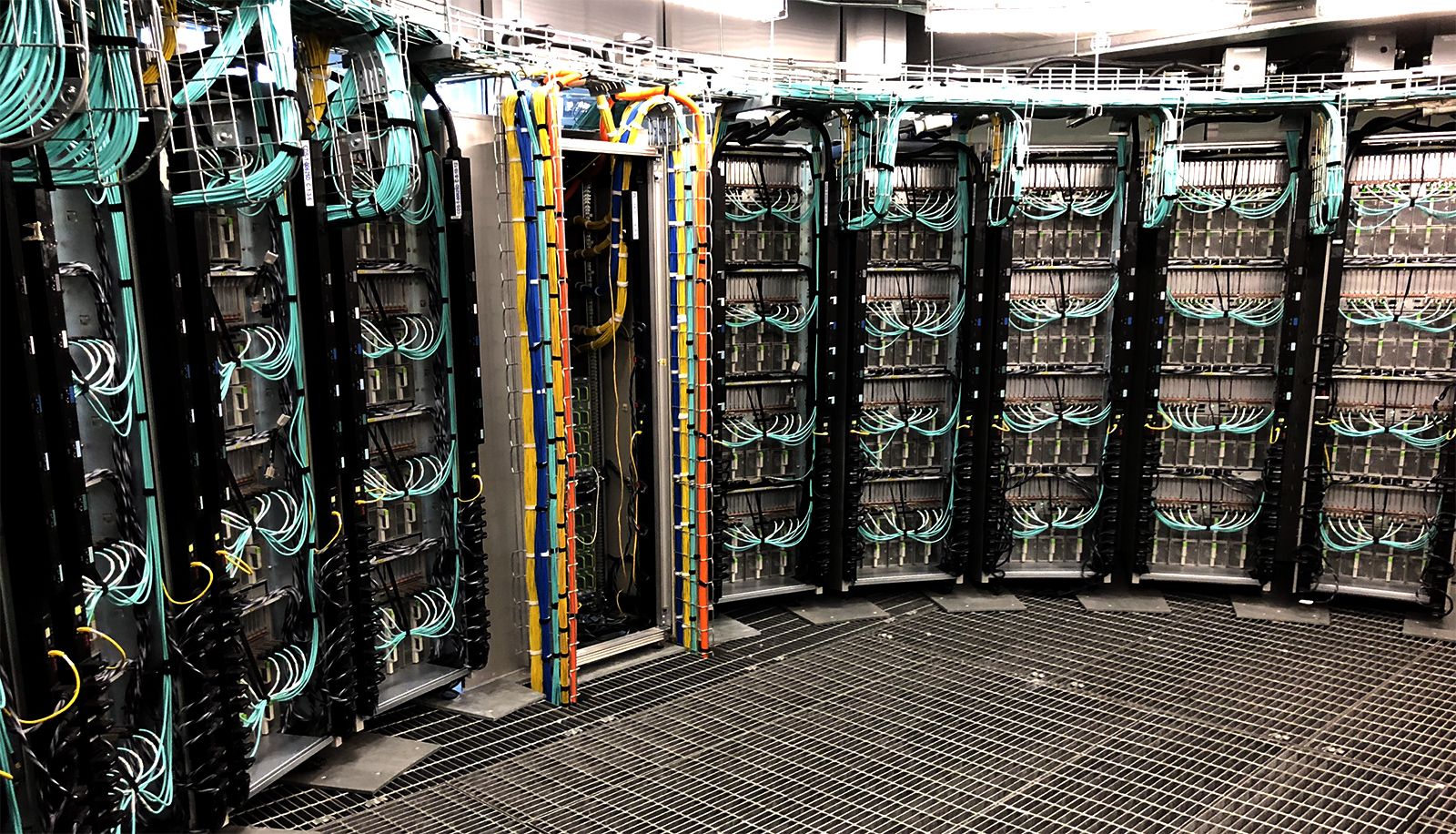

À l’heure actuelle, 14 pavillons utilisent un total de 24 thermopompes pour une portion de leur chauffage, dont le pavillon Ferdinand-Vandry, le Stade de soccer intérieur et le pavillon Charles-De Koninck. Un autre bâtiment est celui qui abrite le Colosse, le supercalculateur de l’Université, lequel est logé dans un grand silo de béton armé.

«L’énergie récupérée des salles de serveurs du Colosse permet à chaque année de réduire approximativement de 130 000 mètres cubes la consommation de gaz naturel de l’Université, explique la conseillère, soit l’équivalent de l’énergie requise pour chauffer 61 maisons résidentielles ou 240 tonnes de GES.»

Au cours des derniers mois, le Service des immeubles a implanté une plateforme avant-gardiste dans le pavillon Palasis-Prince pour les salles de cours de 60 personnes et plus. Cette plateforme, développée dans la dernière année en collaboration avec la Direction des technologies de l’information, sera également implantée au pavillon Ferdinand-Vandry au cours des prochains mois.

«La plateforme permet de communiquer entre le système de réservation des salles de cours et le système de gestion des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage des bâtiments, souligne Marise Vallières. À terme, ce projet touchera 93 salles de cours de 60 personnes et plus.»

Ce concept existe dans certains hôtels, mais l’interface qui communique entre les deux systèmes a été développée sur mesure pour répondre aux besoins. La plateforme permet notamment de préparer la salle de cours 30 minutes avant l’arrivée des occupants.

«À terme, dit-elle, ce projet permettra des économies d’énergie de l’ordre de 3 750 000 kWh, soit l’équivalent de l’énergie requise pour alimenter 188 maisons de taille moyenne pendant une année complète.»

À l’heure actuelle, 14 pavillons du campus utilisent un total de 24 thermopompes pour une portion de leur chauffage, dont le bâtiment qui abrite le Colosse, le supercalculateur de l’Université. L’énergie récupérée des salles de serveurs permet à chaque année de réduire approximativement de 130 000 mètres cubes la consommation de gaz naturel de l’Université, soit l’équivalent de l’énergie requise pour chauffer 61 maisons résidentielles ou 240 tonnes de GES.